かがくえほんの会 プログラム

かがくえほんの会は、福井県立図書館職員がかがくえほんを読み、簡単な実験や工作を楽しむ会です。

ここでは、かがくえほんの会で読んだ絵本や、実施した実験や工作を紹介します。

図書館や学校、ご家庭などでもかがくえほんを楽しんでみませんか?

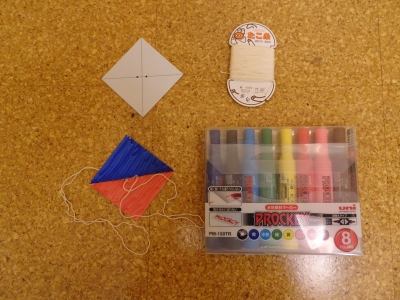

2025年11月1日 びゅんびゅんごま

(読み聞かせした絵本)

『びゅんびゅんごまがまわったら』

(参考にした本)

『まわれぶんぶんごま』

『かがくが好きになる絵本100』p92-93

『科学遊び大図鑑』p47-50

『かこさとしあそびずかん あきのまき』p42-43

(準備したもの)

厚紙(1辺が8cmの正方形に切る。対角線を引き、真ん中を決める。真ん中から0.6cmのところに2個しるしをつけて穴をあける)、たこ糸(80cm)、マジック

(実験したこと)

実験(1)びゅんびゅんごまをつくろう

たこ糸を穴にとおし、結んで、びゅんびゅんごまをつくる

びゅんびゅんごまをまわしてみる

こまが回ったときの様子を観察する

実験(2)びゅんびゅんごまに いろをぬって まわしてみよう

色をつけたびゅんびゅんごまが回ったとき、どんなふうに見えるか観察する

(その他)

「びゅんびゅんごま」じっけんレポート

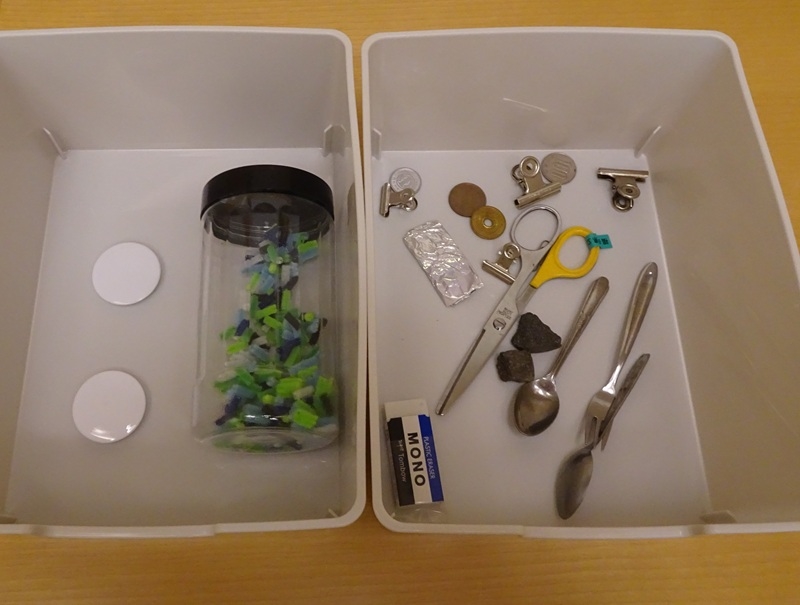

2025年9月6日 じしゃくの力をかんじてみよう

(読み聞かせした絵本)

『じしゃくのふしぎ』

(参考にした本)

『かがくが好きになる絵本100』

『ふしぎな石-じしゃく』

『じしゃくであそぼう』

(準備したもの)

磁石、磁石にくっつかの実験をする対象物(けしごむ、1円玉、5円玉、10円玉、100円玉、スプーン、アルミホイル、クリップ、はさみ、石)、ビンの中にカットしたモールをいれてふたをしたもの、つりざお(割りばしの先に磁石をつけたもの)、つりざおでつる魚(魚型にきった紙に、クリップをつけたもの)

(実験したこと)

実験(1)磁石にくっつくものをさがそう

・対象物(けしごむ、1円玉、5円玉、10円玉、100円玉、スプーン、アルミホイル、クリップ、はさみ、石)を、磁石にくっつつか予想し、磁石にくっつくかためしてみる

実験(2)磁石の力をみてみよう

ビンの中にカットしたモールをいれてふたをしたものを、左右から磁石ではさむ。ガラスをはさんでモールが磁石にくっつく様子をみる

実験(3)磁石でさかなつり

クリップをつけた魚を、磁石をつけたつりざおでつる

(その他)

「じしゃく」じっけんレポート

2025年7月5日 くうき

(読み聞かせした絵本)

『くうきはどこに?』①

(参考にした本)

『空気と水のじっけん』②

『空気のはたらき』③

『辞書びきえほん科学のふしぎ』④

『でんじろう先生のわくわく!自由研究』⑤

(準備したもの)

水槽(水を入れる)、透明なコップ、紙、セロテープ、空気砲(段ボールをテープでとめて、10センチくらいの穴をあけたもの)、ティッシュペーパー

(実験したこと)

実験(1)水の入った水槽に、底に紙を貼ったコップをさかさまにして、まっすぐ水のなかに押しこむ。

・そのままコップをひきあげて、コップの底の紙がぬれているかどうか確かめる。

・水のなかでコップをどんどんかたむけると、どうなるか確かめる。

(①p.10-15、②p.12-15、③p.6-7参照)

実験(2)空気砲の側面を両手のひらでたたく。

・空気の力を体感する。

・穴の入口にティッシュペーパーをたらして空気砲をたたくと、ティッシュペーパーがどうなるか確かめる。

(④p.92-93、⑤p.44-47参照)

(その他)

くうき_記録用紙

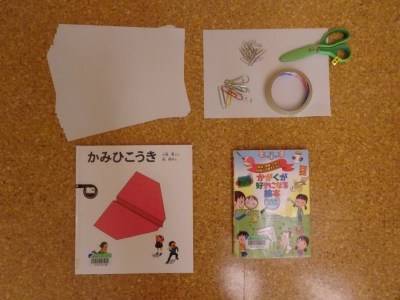

2025年5月3日 かみひこうき(2)

「かみひこうき」は、2023年5月6日にも実施しました。

(読み聞かせした絵本)

『かみひこうき』①

(参考にした本)

『かがくが好きになる絵本100』②

(準備したもの)

B5コピー用紙、はさみ、クリップ、セロテープ

(実験したこと)

実験(1)紙飛行機をつくる。飛ばしてみる。(①p.8-9参照)

実験(2)つばさの両側を折る。飛ばしてみる。(①p.12-13参照)

実験(3)つばさを切る。飛ばしてみる。(①p.14-15参照)

実験(4)つばさの先をあげて、紙飛行機を下向きに持って、高いところで離してみる。(①p.16-17参照)

実験(5)紙飛行機の先のほうに、クリップやテープをつける。飛ばしてみる。(②p.19参照)

(その他)

かみひこうき(2)_記録用紙

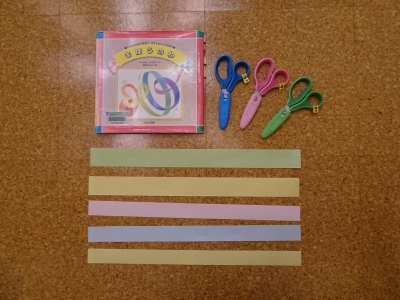

2025年3月1日 まほうのわ(2)

「まほうのわ」は、2024年3月2日にも実施しました。

(参考にした本)

『まほうのわ』①

(準備したもの)

幅4cmくらいの短冊、はさみ、セロテープ、えんぴつ

(実験したこと)

実験(1)短冊を輪にして、真ん中に切線を書き、切線をはさみで切る。(①p.21-22参照)

実験(2)短冊を1回ひねってから輪にして、真ん中に切線を書き、切線をはさみ切る。(①p.23-24参照)

実験(3)短冊を1回ひねってから輪にして、幅の1/3のところに切線を書き、切線をはさみで切る。(①p.28-29参照)

実験(4)2つの短冊の輪をつなげて、一カ所を止めてから、2つの輪の真ん中に切線を書き、切線をはさみで切る。(①p.31-32参照)

(その他)

まほうのわ(2)_記録用紙

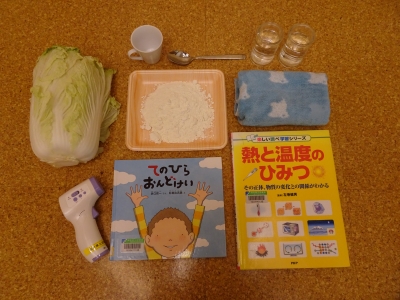

2025年1月4日 てのひらで 温度を かんじてみよう

(読み聞かせした絵本)

『てのひらおんどけい』

(参考にした本)

『熱と温度のひみつ』①

『かがくが好きになる絵本100』②

(準備したもの)

ガラスのコップ2つ(同じもの)、水、お湯、小麦粉、白菜、金属のスプーン、陶器のコップ、タオル、温度計

(実験したこと)

実験(1)何かわからないものは、どうやって調べるか。(①p.8-9参照)

実験(2)コップに入った水とお湯は、どうやって調べるか。(①p.18参照)

実験(3)小麦粉、白菜、金属のスプーン、陶器のコップ、タオルを手のひらでさわってみる。(②p.66-67参照)

・いちばん冷たく感じたものはどれか、いちばん冷たくなかったものはどれか。

・ほかに感じたことはあるか(やわらかい、かたい、つるつる、ざらざら など)。

実験(4)手のひらで、自分のおでこと家の人のおでこをさわってみる。(②p.66-67参照)

・どちらがあたたかいと感じたか。

・温度計でおでこの温度をはかってみる。

(その他)

てのひらで温度をかんじてみよう_記録用紙

2024年11月2日 うくこと しずむこと

(読み聞かせした絵本)

『うかぶかな?しずむかな?』

(参考にした本)

☆彡『うきしずみ』

『うかせてあそぼう』

『うくことしずむこと』

『「浮力」のふしぎ』

(準備したもの)

アルミホイル、ねんど、5円玉、えんぴつ、たこ糸、塩、水の入った水槽(代用品でも可)など

(実験したこと)

実験(1)アルミホイルをあらく丸めて、水槽に入れる(☆彡p.17-18参照)

実験(2)実験(1)のアルミホイルを丁寧にきっちりたたんで固くして、水槽に入れる(☆彡p.17-18参照)

実験(3)ねんどを固まりのまま、水槽に入れる(☆彡p.19-20参照)

実験(4)実験(3)のねんどをふねの形にして、水槽に入れる(☆彡p.19-20参照)

実験(5)えんぴつの両端にたこ糸で5円玉をつるし、片方だけ水槽に入れる(☆彡p.23-24参照)

実験(6)実験(5)の5円玉を、両方とも水槽に入れる(☆彡p.25-26参照)

実験(7)実験(6)の5円玉の片方を水槽に、もう片方を塩水に入れる(☆彡p.27-28参照)

実験(8)えんぴつに大きなねんどと小さなねんどがつりあうようにつるし、水槽に入れる(☆彡p.29-30参照)

(その他)

うくことしずむこと_記録用紙

2024年9月7日 SDGs企画ハギレでコースターづくり

(参考にした本)

『いっしょにつくろ!エコこうさくえほん 2 ぬの』p.6-7

(読み聞かせした絵本)

『1まいのがようし』

(準備したもの)

ハギレ、はさみ、木工用ボンド、セロテープ、台紙にした厚紙(A4サイズ)

(つくり方)

(1)1~2cm幅、15~20cmの長さの短冊形に切った布を8枚用意する

(2)短冊形の布4枚を台紙に縦に並べ、上部をセロテープで固定する

(3)あとの短冊形の布4枚を横に編んでいく

(4)縦4枚、横4枚に編めたら、外側の布が重なった部分にボンドをいれる

(5)裏返して、同様に外側の布が重なった部分にボンドをいれる

(6)ボンドが乾いたら、まわりの布を切る

2024年7月6日 こま

(参考にした本)

『こままわるかな』

(準備したもの)

本のp.52-57の型紙を使って作ったこま、つまようじ

(実験したこと)

実験(1)型紙で作ったいろいろな形のこまを回してみる。(p.8-11参照)

実験(2)型紙で作ったいろいろな模様のこまが回すとどう見えるか予想し、実際に回してみる。(p.16-19参照)

実験(3)いろいろな色を組み合わせるとどう見えるか予想し、記録する。(p.12-15参照)

実験(4)実験1-3を踏まえ、白いこまに自分で色・模様をつけて回してみる。

(その他)

色のかわるこま記録用紙

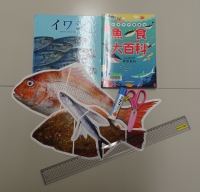

2024年5月4日 さかな

(読み聞かせした絵本)

『イワシ』①

(参考にした本)

『ハヤタケ先生の魚食大百科』②

(準備したもの)

実物大お魚シート(②巻末参照)、はさみ、のり、定規

(実験したこと)

実験(1)①を参考に、お魚クイズ①を解く。

実験(2)実物大お魚シートをはさみで切り、のりではり、実物大の魚をつくる。

実験(3)魚の大きさを定規で測る。

実験(4)お魚クイズ②を解く。

(その他)

お魚クイズ①(イワシ・シラス・ブリ)

お魚クイズ②(タイ・トビウオ・ヒラメ)

(紹介した本)

『海のさかな』

『おすしやさんにいらっしゃい!』

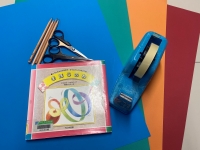

2024年3月2日 まほうのわ(1)

(参考にした本)

『まほうのわ』①

(準備したもの)

鉛筆で切線を入れた色画用紙の短冊、はさみ、セロテープ

(実験したこと)

実験(1)短冊を輪にして、真ん中の切線をはさみで切る。

実験(2)短冊を1回ひねってから輪にして、真ん中の切線をはさみ切る。

実験(3)短冊を2回ひねってから輪にして、真ん中の切線をはさみで切る。

実験(4)短冊を3回ひねってから輪にして、真ん中の切線をはさみで切る

実験(5)2つの短冊を輪をつなげて、一カ所を止めてから、2つの輪の真ん中の切線をはさみで切る。

(その他)

まほうのわ_記録用紙

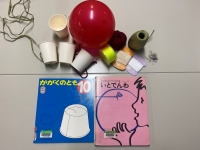

2023年11月4日 いとでんわ

(読み聞かせした絵本)

『かがくのとも 第7号 いとでんわ 復刻版』①

(その他参考にした本)

『いとでんわ(なぜなぜはかせのかがくの本1)』②

(準備したもの)

ふうせん、糸をつけた紙コップ、クリップ、毛糸、水糸など

(実験したこと)

実験(1)ふうせんを手にもって声をだし、ふうせんの振動を感じる(①p.2-3参照)

実験(2)参加者同士でふうせんをくっつくて、声をだしたり、聞いてみたりする(①p.4-5参照)

実験(3)糸をふたりに1本配布。ふうせんを糸でつないで糸電話してみる(①p.6-7参照)

実験(4)糸を付けた紙コップを配布。紙コップを耳にあて、糸を指でこすってみる(①p.1415参考)

実験(5)糸のクリップで参加者同士の糸をつなげて糸電話してみる(②p.10-13参考)

実験(6)糸の種類をかえて糸電話してみる 水糸、毛糸など(②p.28-29参考)

2023年9月2日 かげ

(読み聞かせした絵本)

『かがくのとも 第13号 かげ 復刻版』①

『かいちゅうでんとう(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ)』②

(準備したもの)

かいちゅうでんとう、影をつくるもの(木工用ボンド)、大きな影をつくるもの(恐竜のフィギュア)

(実験したこと)

実験(1)木工用ボンドを懐中電灯でいろんな方向から照らして、影の形を変えてみる(①参考)

実験(2)懐中電灯を2つ使って、ひとつの木工用ボンドの影を2つつくってみる(①参考)

実験(3)木工用ボンドより大きなものを使って、木工用ボンドの影をけしてみる(①参考)

実験(4)懐中電灯を壁に近づけて、明かりを閉じ込めてみる(②p.10-12参照)

実験(5)木工用ボンドの一番大きな影をつくってみる(②p.16-17参考)

実験(6)恐竜のフィギュアを照らして大きな影をつくってみてもらう(②p.16-17参考)

2023年7月1日 よわいかみつよいかたち

(読み聞かせした絵本)

『よわいかみつよいかたち』

(準備したもの)

縦半分に切った古ハガキ(短辺から2cm、長辺から1㎝にしるし)、10円玉、セロテープ、ハガキをのせる台(同じ大きさの本など)、えんぴつ

(実験したこと)

実験(1)1枚の紙に10円玉がいくつのせられるか(p.4-9参考)

実験(2)2枚の紙に10円玉がいくつのせられるか(p.10-11参考)

実験(3)紙をタテ半分に折って、10円玉をセロテープで貼りつけていくつのせられるか(p.14-17)

実験(4)紙のタテ両端を1㎝折りまげた紙に10円玉がいくつのせられるか(p.20-23)

実験(5)実験(4)の紙を裏返して、10円玉がいくつのせられるか(p.25-29)

実験(6)実験(4)と実験(5)の紙を貼りつけて10円玉がいくつのせられるか(p.32-35)

(その他)

よわいかみつよいかたち_記録用紙

2023年5月6日 かみひこうき(1)

(読み聞かせした絵本)

『かみひこうき』

(その他参考にした本)

『紙飛行機を飛ばそう』①

(準備したもの)

B5コピー用紙、マジック、定規

(実験したこと)

実験(1)おへそ飛行機をつくろう(①p.5-9p参照)

実験(2)やり飛行機をつくろう(①p.12-13p参照)

実験(3)おへそ飛行機、やり飛行機をとばしてみよう(①p.10-11参照)