テーマ展「福井藩士の住宅事情」

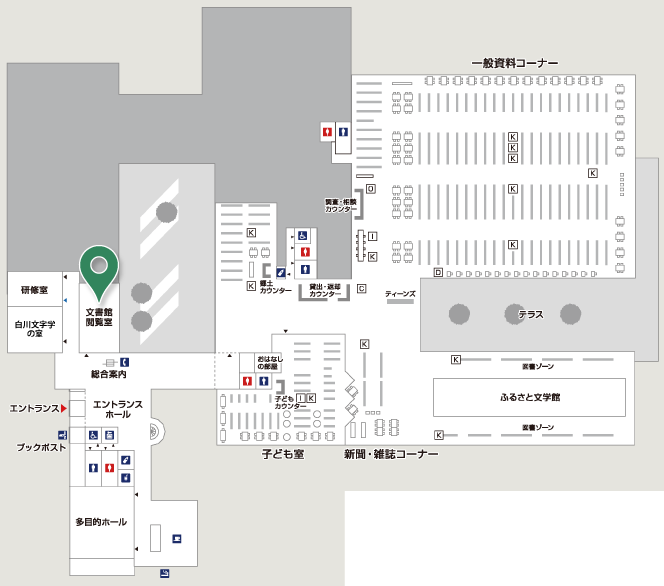

| 開催期間・場所 | 2024年10月25日(金)~2024年12月18日(水) 9:00~17:00 福井県文書館閲覧室(入館無料) |

|---|---|

| 関連イベント | 12月1日(日)15:00~15:50 |

| 概要 | 福井城下に住む中級藩士は、その役職に応じて屋敷地が変わることがありました。城下外住まいの出世コースがあったり、あるいは役職に関係なく、藩の事情のために命令で屋敷地が変わったり、屋敷地の交換を願い出たりしていました。 そうした悲喜こもごもが垣間見える福井藩士の住宅事情を資料から読み解きます。 |

目次

- 福井藩士の家格と屋敷地 藩士の禄高と屋敷地面積の関係

- 転宅関連年表

- 屋敷地の様子は? 上級藩士「菅沼家」の間取り

- 屋敷地の様子は?上級藩士は別邸もあった

- オレたち転勤族 この役目を無事果たせば・・・

- 私たち入れ替われる? 屋敷替えにもさまざまな出来事が

- 火事で分かれる命運 武士の大事なものをなくすと重い処分に

- 幕末の出世人の転居 異例のペースでの役職異動・転居

- 私の屋敷はどこでしょう?

1. 福井藩士の家格と屋敷地:禄高と屋敷地面積の関係

武士は家格が定まっており、中・下級藩士は、禄高に応じて屋敷地の面積が定められていました。

| 格式 | 役職など | 禄高 | 屋敷地坪数 | |

|---|---|---|---|---|

| 上士 | 本多家 | 国老 | 府中(武生)2万石 | ー |

| 高知席 | 17家(ここから家老職(5名)、城代) | 4025石 ~1000石 | ー | |

| 高家 | 2家 | (小禄だが別格扱い) | ー | |

| 寄合席 | 39家(中老・側御用人・大番頭など) | 1000石~350石、50人扶持 | ー | |

| 中士 | 定坐番外席 | 御供触頭・寺社奉行兼町奉行など | 450石~200石、25~20人扶持 | ー |

| 番組 | 物頭・御奉行など | 300石 | 400 | |

| 260~150石 | 360 | |||

| 100石、切米・扶持方 | 225 | |||

| 下士 | 与力、御帳付 | 96 | ||

| 小算 | 切米・扶持方 | 90 | ||

| 役人 | 66 | |||

| 御坊主、忍之者 | 55 |

※禄高と屋敷地面積については、「天災之部・御普請之部・屋敷之部」松平文庫・当館保管より

資料:禄高と屋敷地面積の規定書

資料:屋敷地広さの目安

2. 転宅関連年表

福井城下の町割りに影響した出来事を年表にしました。

| 西暦(和暦) | 出来事 |

|---|---|

| 1645(正保2) | 10月:松平光通、福井藩を継ぎ、弟昌勝へ5万石(松岡藩)、昌親へ2万5000石(吉江藩)分知 |

| 1669(寛文9) | 大火後、侍屋敷を移転し侍屋敷跡地を菜園地とし、城之橋の寺町を城下東端に移転 |

| 1686(貞享3) | 貞享の半知(47万5280石→25万石)⇒城之橋、毛屋あたりが空き地などに |

| 1708(宝永5) | 4月:新御泉水屋敷を造作 |

| 1721(享保6) | 松岡藩の松平昌平(宗昌)が福井藩主に |

| 1731(享保16) | 毛屋への松岡藩士の移転が始まる |

| 1739(元文4) | 10月:毛屋への藩士引っ越し終了 |

| (この間、城下の火事の記録多数あり) | |

| 1855(安政2) | 明道館ができる(大谷半平(大館兵馬)の屋敷地を利用) |

| 1857(安政4) | 金津奉行廃止(金津定番がおかれる) |

| 1863(文久3) | 明道館、八軒町空き地(元鷹冷場)に移転 |

| 1863(文久3) | 水主頭、三国宿浦に移転 |

| 1864(元治元) | 12月:天狗党の乱 |

| 1864(元治元) | 明道館、足羽川近くの木蔵に移転 |

| 1869(明治2) | 5月:明道館、明新館と改称、城内に移転 |

| 1870(明治3) | 5月:武生騒動(武生本多家の家格問題で,民部省に越訴した旧家臣が謹慎処分をうける) |

| 1870(明治3) | 8月:武生の本多興之輔及び家臣に福井城下居住を命じる |

| 1870(明治3) | 10~11月:屋敷地返上など |

※「福井県史 年表」などより

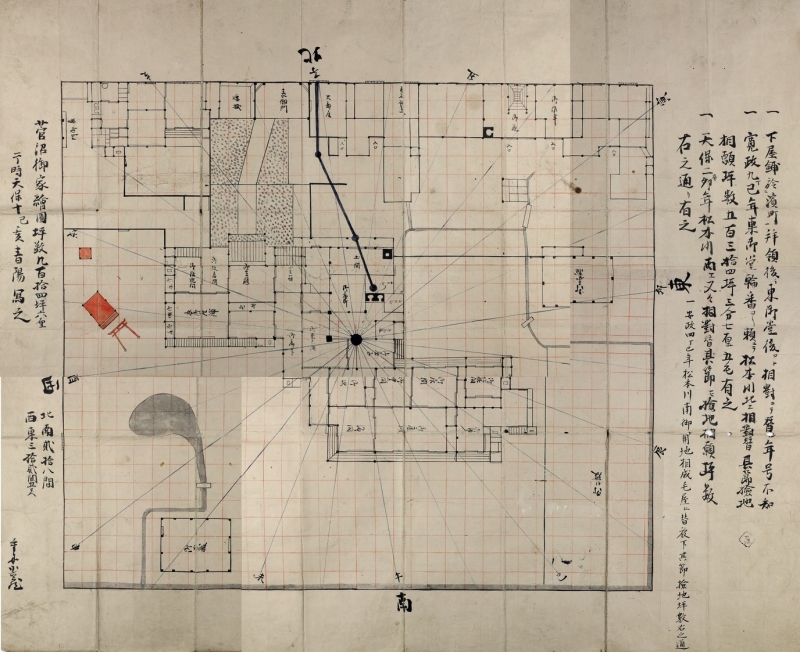

3. 屋敷地の様子は? 上級藩士「菅沼家」の間取り

菅沼家は寄合席格で、もとは「山本」を名乗り、 1万石を超える知行でしたが、貞享の半知(1686年)以降、1千石となりました。

代々同じ所に住んでいたのではなく、別の所に移り、後にまた元の場所に戻っていることが城下絵図から確認できます。

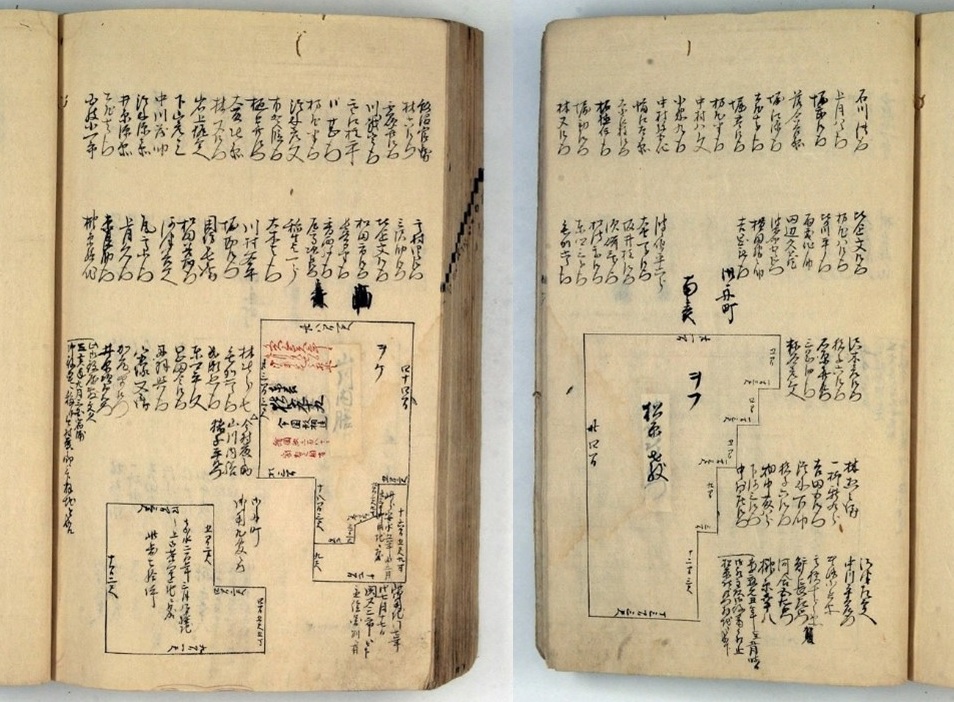

資料:上級藩士の邸宅の間取り

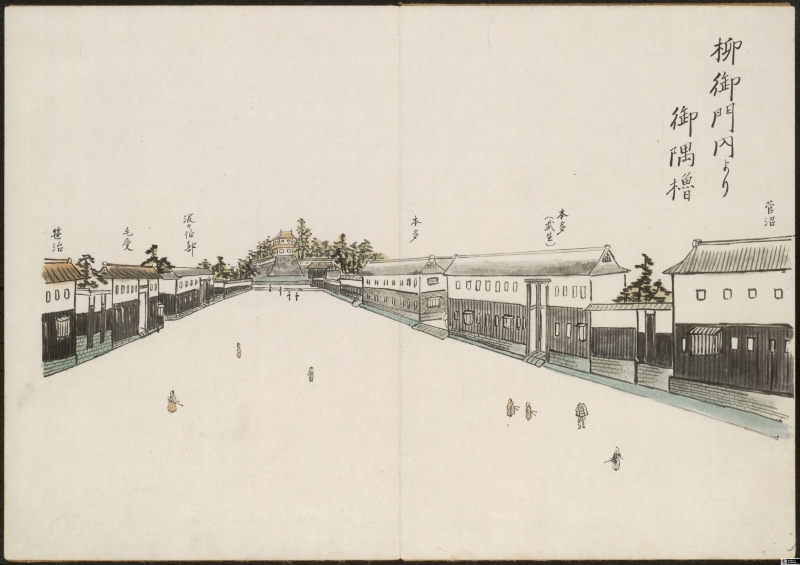

資料:柳御門近くの菅沼家

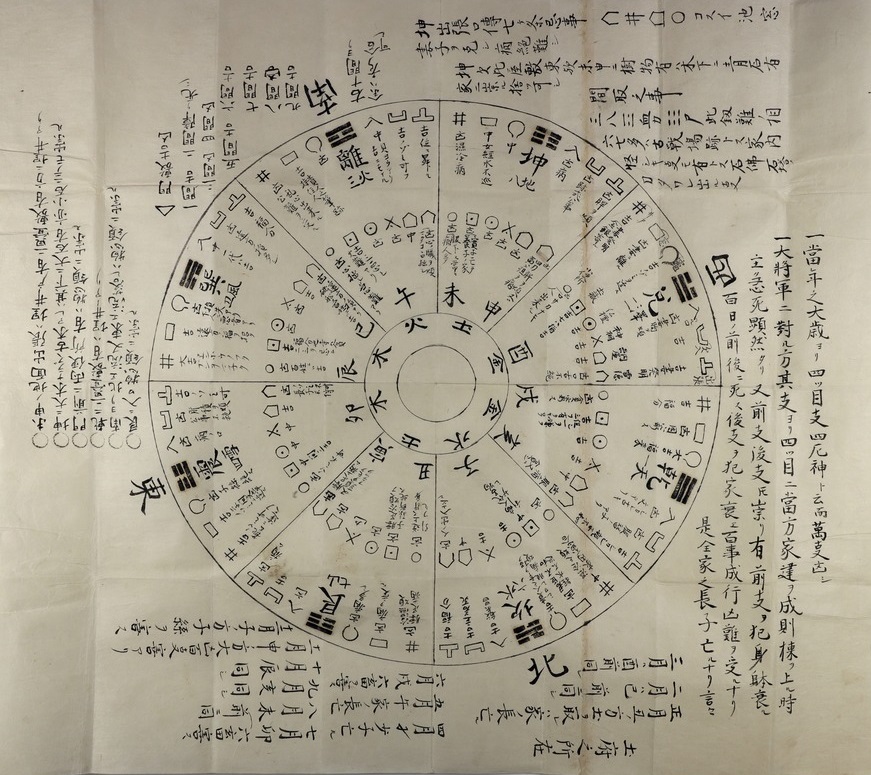

資料:家相ノ図

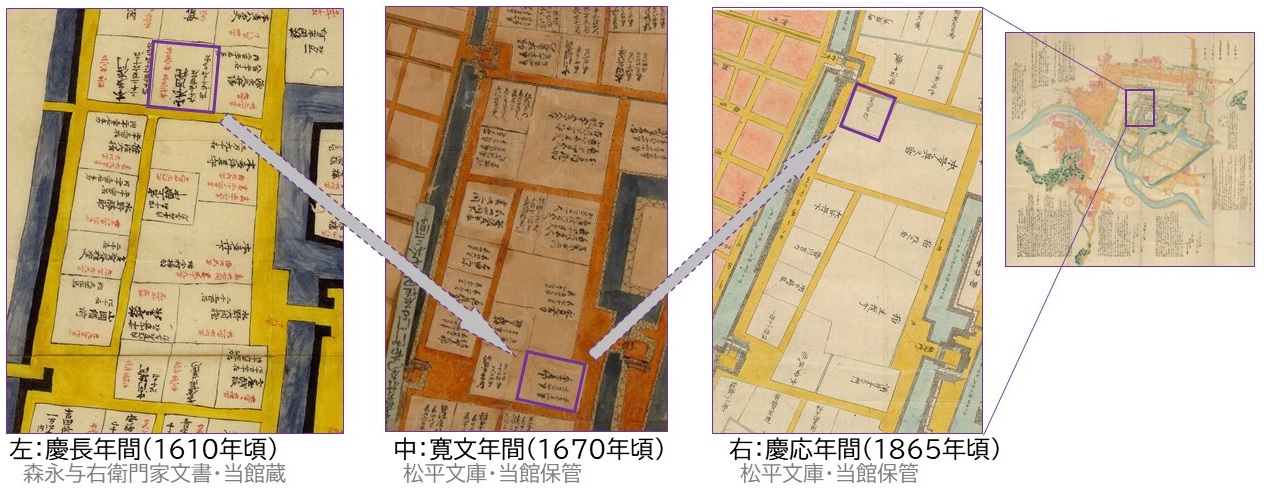

資料:菅沼家の屋敷地の変遷

参考資料:菅沼家の各時期の城下絵図

4. 屋敷地の様子は? 上級藩士は別邸もあった

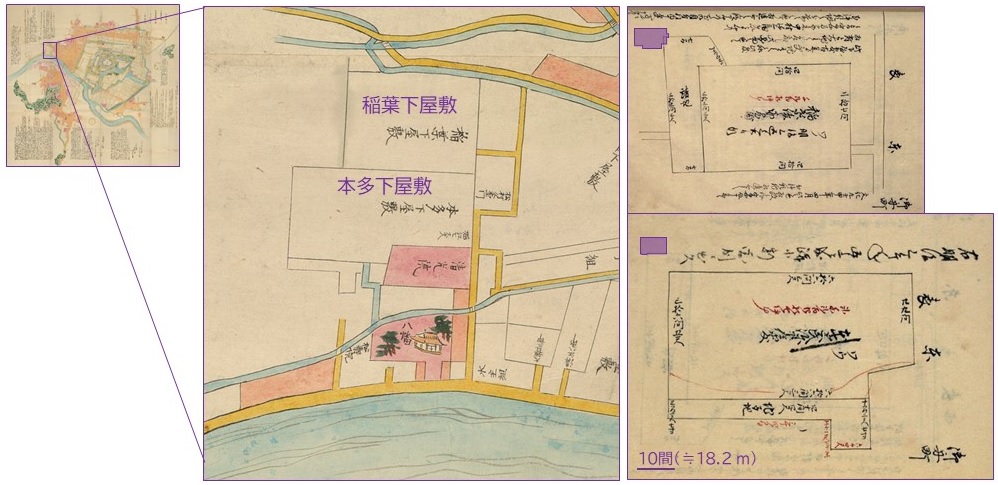

上級藩士には、本丸近くの「上屋敷」(本宅)とは別に、郊外に「下屋敷」(別邸)をあてがわれている家もありました。例えば 「御家中屋敷地絵図」によれば、稲葉家(2175石)は約1200坪、本多家(1975石)は約1700坪の屋敷地が御舟町(おふねちょう)付近(現、照手(てるて)にありました。

資料:稲葉家、本多家の下屋敷地

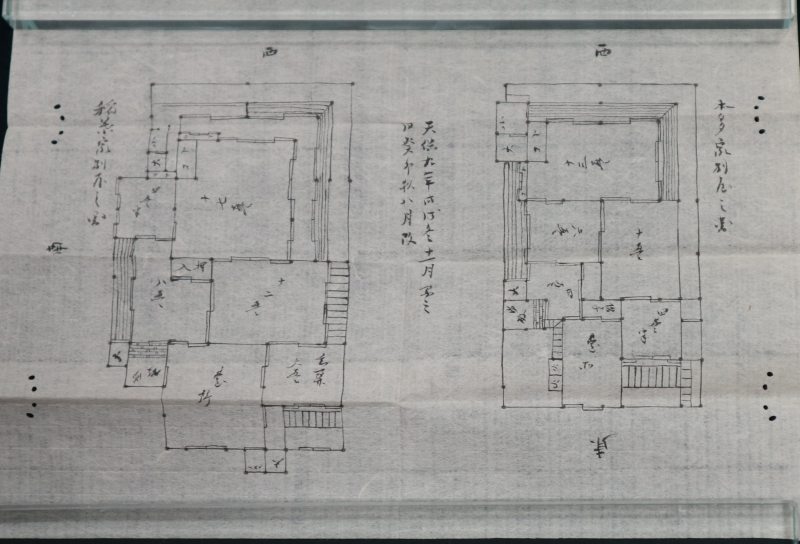

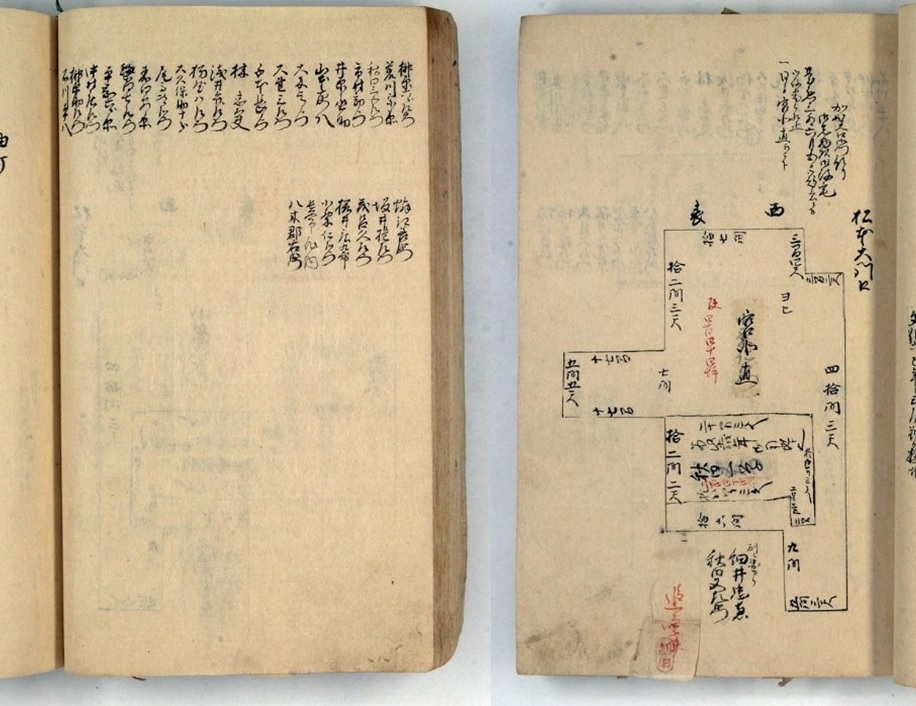

両家の下屋敷の建物の間取りを示す「別宅図」が残されています。稲葉家の建物は51坪、本多家の建物は35坪であり、下屋敷の敷地の一部にそれらが建てられていたようです。比較できるように、左の屋敷地絵図の横に、両屋敷の建物の縮尺を揃えたそろえたものを■で示しています。

資料:稲葉家と本多家の下屋敷別宅の図

高知席の藩士には下屋敷を与えられた家もありました。 (現、照手)にあった、稲葉家(左)と本多家(右)の「別宅」の間取りです。敷地と建物の大きさを比べてみると、庭園が大きな面積を占めたことが推測できます。

5. オレたち転勤族:この役目を無事果たせば・・・

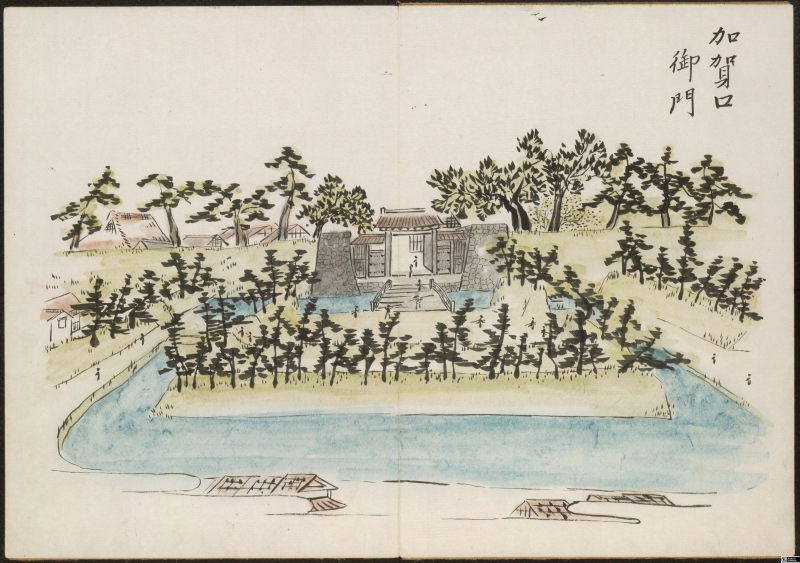

中級藩士には、現場住まいが求められる役職がありました。藩主の御座船を預かる水主頭(かこがしら)(2人体制)や、加賀口御門を預かる御先物頭(16人体制の1人)などです。この異動は、例えるならば、官舎や社員寮に住みながら中央・地方の事務所間の異動を繰り返して役職が上がっていくような人事ルートだったようです。

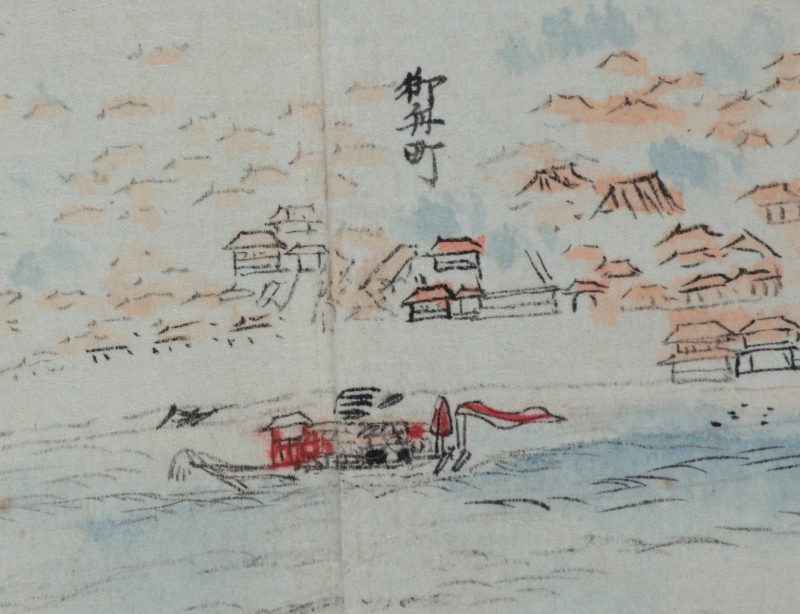

水主頭は、御舟町(おふねちょう)(現、照手(てるて))にその2人の役宅がありました。次に異動するポストの一つとして、中級藩士では高位の役職となる御先物頭があります。その役宅の一つが加賀口御門近くにあり、異動があると水主頭の役宅から転出していたようです。

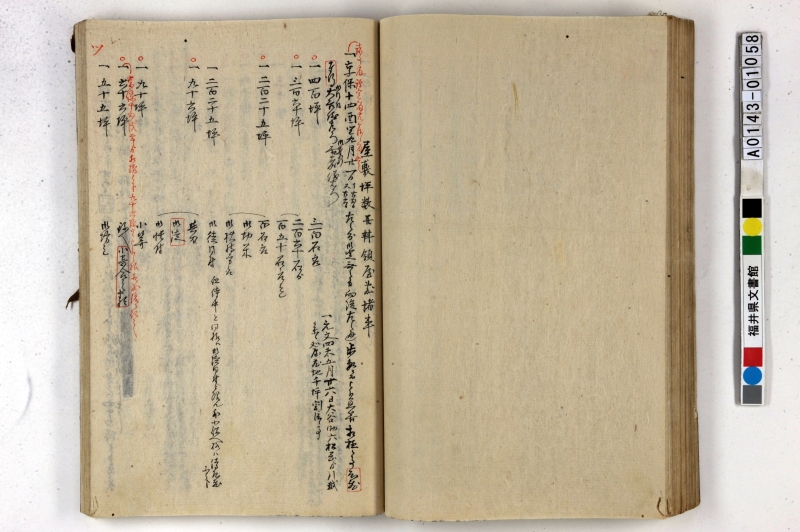

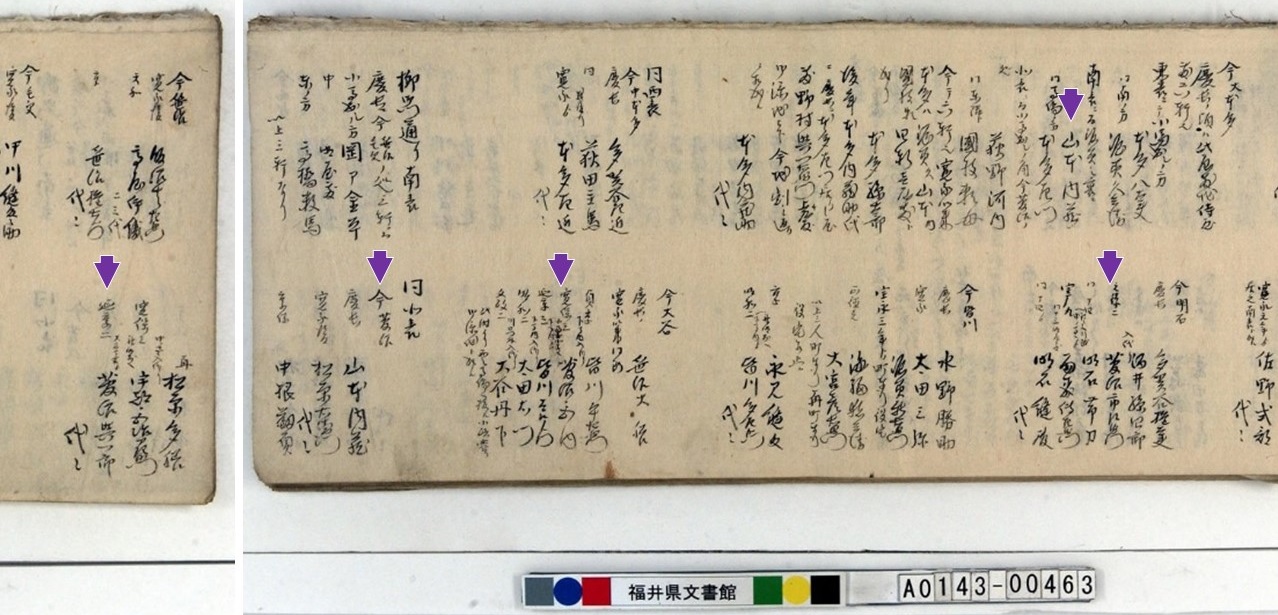

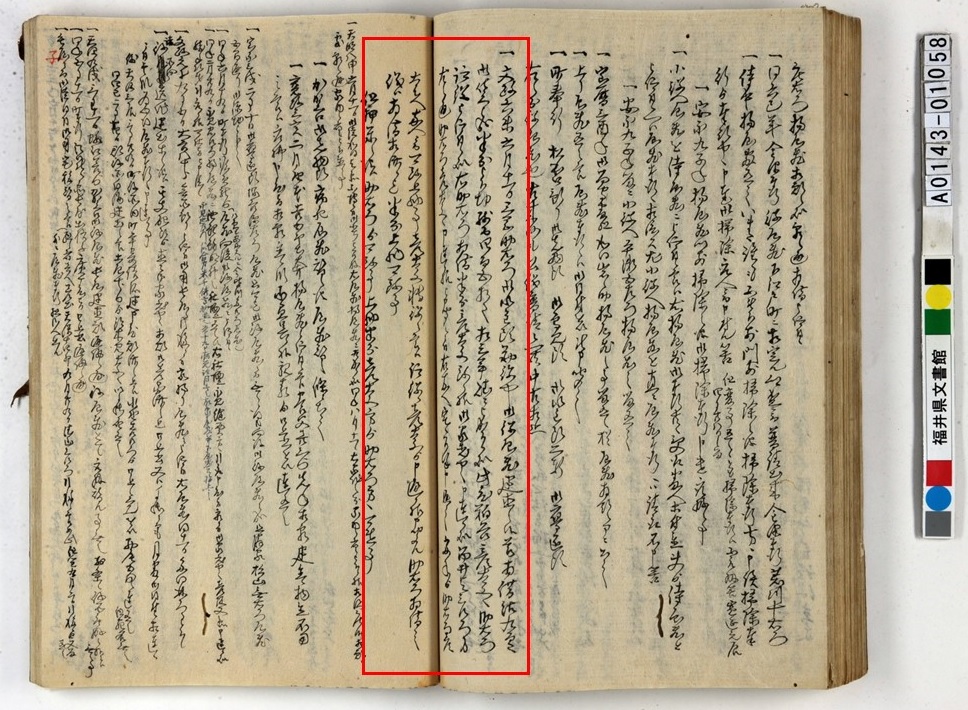

資料:水主頭の役宅の居住履歴

城下の藩士屋敷の地番、歴代居住者の名前が書かれています。展示箇所は水主頭2名それぞれの役宅で、歴代の頭の名前が記されています。

資料:水主頭の役割とは

- 2人体制でそれぞれ組の者を10人預かる

- 御座船を預かり、指揮する

- 2階のある屋形船も預かっていた

- 藩領の川の殺生取り締まり

- 幕末の藩政改革で鉄砲組に編入される

(鈴木準道(1977)「福井藩士事典」より)

資料:加賀口御門近くの御先物頭役宅

資料:御先物頭の役割とは

- 16人。各組の頭は20人を預かる

- 御門警備(昼夜詰め切り)

- 出入りの人の改め

- 家老の出入り時の交通規制

- 春~秋の間は夜回り

- 加賀口御門の頭のポストは1人

(鈴木準道(1977)「福井藩士事典」より)

6. 私たち入れ替われる? 屋敷替えにもさまざまな出来事が

お屋敷替えには今も昔もさまざまなトラブルがあったようです。 Q and A形式でトラブル事例を紹介します。

(「天災之部・御普請之部・屋敷之部」(松平文庫・当館保管)を参考に現代風にして作成)

お屋敷を変わるときにどうすればよいでしょうか?(多数)

入居したときの家財道具リストとこちらで照合しますので、それらは置いておき、付箋をつけてください。なお、畳・敷物も持ち出し禁止です。自分で植えた身長より低い庭木は切っておいてください。

転居するのですが、役宅を修理したローンが残っています。(水主頭・三岡:文政6年)

次の役任者とローンは折半してください。次の担当者が異動した場合も、その次の担当者と折半してください。

壊れた表塀を、補助金出ないから、自分で修理しましたよ。(堀左衛門:享保6年)

修理されたのはよいのですが、「見苦敷」(みぐるしい)状態のようなので、中古の材木を与えますので修理してください。

(ただし、今後はそういう補助はしませんので、自分で修理してください)

屋敷地をお互い便利なように交換できますか?(多数)

できます。ただし、役所に届け出てください。

解雇されちゃったんすけど、どうしたら良い?(匿名)

御暇下された(解雇)場合、すぐに担当者2名で家具・敷物・庭木石等を持ち出さないように点検に伺い、目録を作成します。

異動先に畳がないのですが?(嶋崎伝右衛門:文化3年)

すみません、倹約中のため畳が都合できません。たしか、あなたが独自にお建てになって、人に貸していた家屋敷がありますね。その畳を使ってください。

解雇だから出ていけなんて、せっかく自作した家なんです!(和田与兵衛の親類:天明8年)

ご自分で建てた建物だけはお持ち帰りいただけます。

やっぱりまた屋敷替えて(林源助:元文4年)

よほどの事情以外ダメです。去年替わったばかりでしょ。

資料:今も昔もかわらぬ借家トラブル

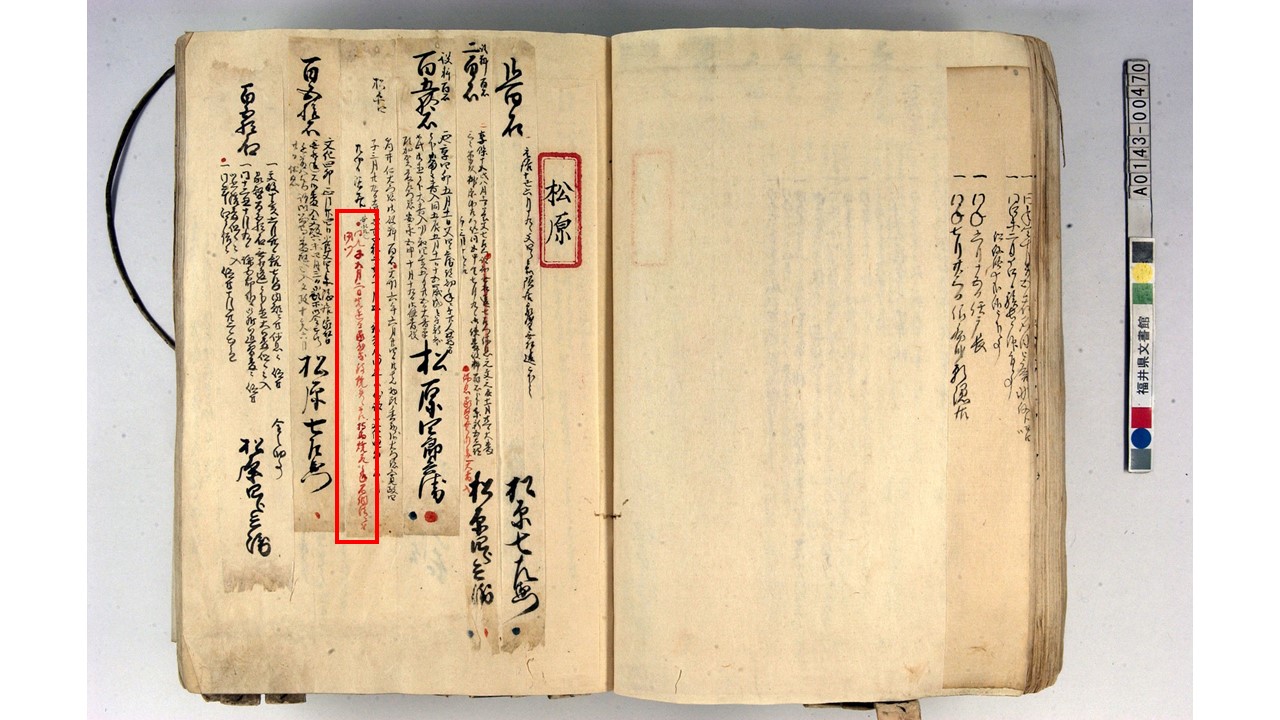

7. 火事で分かれる命運 武士の大事なものをなくすと重い処分に

藩士宅が火元となる火事が、「剝札」にいくつか記録されています。多くの場合、10日前後の「遠慮」(謹慎処分)となっていたようです。ただし、周囲に類焼した場合に謹慎期間が長くなったり、武士にとって大事なものを焼失させてしまうと、「閉門」の厳しい処断が下されたりしたようです。

| 年 | 屋敷名 | 内容 |

|---|---|---|

| 1780 (安永9) | 松原熊次郎(150石) |

|

| 1817 (文化14) | 三寺与右衛門(150石) |

|

| 1856 (安政3) | 永田喜四郎(150石) |

|

| 1858 (安政5) | 大橋金兵衛(20石3人扶持) |

|

| 1866 (慶応2) | 富永半哉(300石) |

|

| 1869 (明治2) | 望月寛一(200石) |

|

| 1870 (明治3) | 岡部長(元1500石) |

|

資料:屋敷が火事になったとき大変なので

| 年 | 屋敷名 | 内容 |

|---|---|---|

| 1861 (文久元) | 鈴木利平(18石3人扶持) |

|

資料:武士の大事なものを焼失させると

8. 幕末の出世人の転居 異例のペースでの役職異動・転居

福井藩の役職は数年の任期で務めることが多かったのですが、動乱の江戸幕末期、中級藩士の人事もあわただしくなります。 榊原爻八(こうはち)(100石取)という藩士の動静に注目してみました。あわただしく役職を与えられ、それに伴って何度も転居していることがわかります。

| 年 | 出来事 | 移動 |

|---|---|---|

| 1852 (嘉永5) | 2月:家督を継ぐ(大番組に)10月:御小姓に | |

| 1853 (嘉永6) | 6月:願い出て江戸に出立 | 福井→江戸 |

| 1855 (安政2) | 江戸御供詰に(参勤交代に同行) | |

| 1857 (安政4) | 3月:福井・明道館にて修行するようお達し 6月:明道館学諭に。御書院番・御近衆に | 江戸→福井 |

| 1858 (安政5) | 1月:明道館の助幹事、西舎兼務に 12月:同、助訓導師、明道館・外塾用向に | 12月:横井平四郎(小楠)が熊本に帰るとき同行 |

| 1859 (安政6) | 6月:江戸御聞番役見習に(江戸長詰) 6月:太田御陣屋詰に(横浜)(御目付助) | 5月:福井に戻る 福井→江戸→横浜 |

| 1860 (万延元) | 4月:(太田陣屋の役を解かれる) 7月:御聞番に(江戸に「家内共引越」する旨お達し) 12月:祖母や母の体調がよくないので「家内共引越」は無くして欲しい旨の訴えが通る | 横浜→江戸 |

| 1861 (文久元) | 8月:内諾を得て、国元の祖母に会いに帰る 9月:福井で御時宜役に | 江戸→福井 |

| 1862 (文久2) | 4月:御徒頭に 8月:郡奉行に | |

| 1863 (文久3) | 6月:制産方を兼務 8月:金津定番に(金津の役宅へ) | 福井→金津 8月11日~9月16日:肥後へ出張 |

| 1864(元治元) | 2月:御留守物頭・御鷹方に(福井城下へ) 7月:(御鷹方は解かれる) 8月:御水主頭に(水主頭の役宅へ) | 金津→福井城下 福井城下の水主頭役宅に 10月16日:長州征伐 |

| 1865 (慶応元) | 4月:御使番役に(そのまま水主頭の役宅に住む) 10月:(春嶽の大坂行きに随伴するも、引き戻る) | 2月2日:帰福 5月:水主頭役宅から転出 |

| 1866 (慶応2) | 11月:御持物頭(→3年10月、小隊頭) | 5月:大坂へ出張 6月~10月:春嶽にお供して大坂出張 |

資料:激しく異動する幕末の藩士

9. 私の屋敷はどこでしょう?

文書館では、江戸時代の4つの時期の大型地図を展示しております。御来館いただけますと、それらの地図を見比べていただけます。幕末の著名な福井藩士の居宅の場所を探してみてください。(展示は終了しております)

コラム「あの人のお屋敷はどこでしょう?」をご覧ください。