ミニ展示「明治初期 ふくいの博覧会」

近代初の博覧会として文部省博物局主催の博覧会が開催されたのは、明治5年(1872)。この年、福井でも博覧会が開催されました。この博覧会では、足羽県管内の商人・職人や個人など各方面から多数の物品が出品され、多くの人が観覧に訪れました。

明治初期のふくいの博覧会を、当時の資料や記録類などで紹介します。

目次

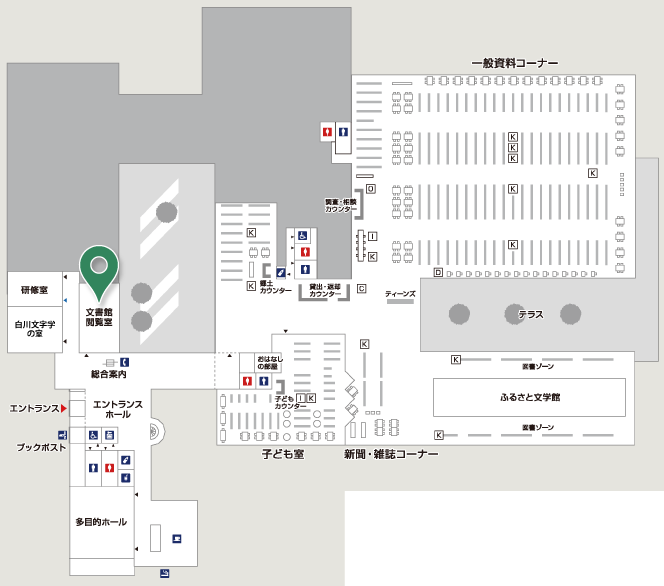

開催期間:2025年7月18日(金曜日)~9月17日(水曜日)9時~17時

場所:福井県文書館閲覧室(入館無料)

1. 越前和紙、福井博覧会からウィーン万博へ

明治政府が初めて参加した万国博覧会は、福井博覧会(1872年)の翌年にオーストリアで開催されたウィーン万博です。ウィーン万博には、福井博覧会にも出品された越前和紙が出品されることになりました。

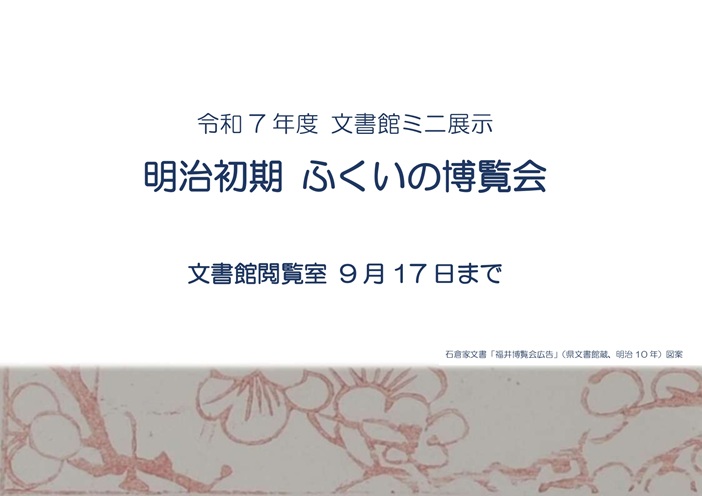

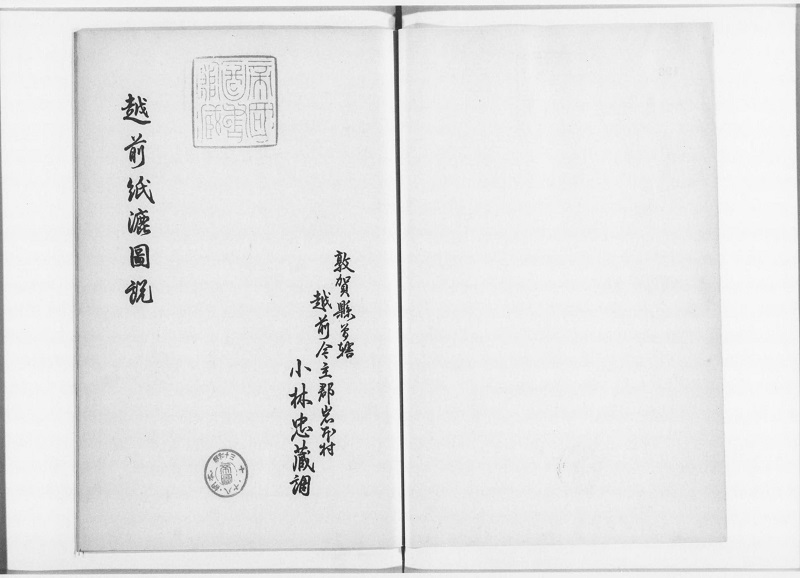

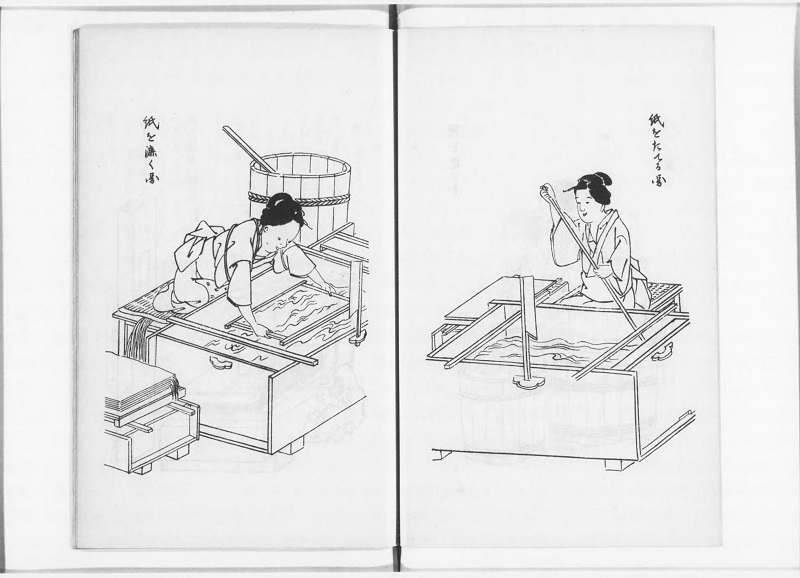

越前和紙出品に合わせ、今立郡岩本村の紙商人である小林忠蔵は、奉書紙漉きの工程や原材料を図と文章で解説した『越前紙漉図説』を著し、博覧会事務局に提出しました。

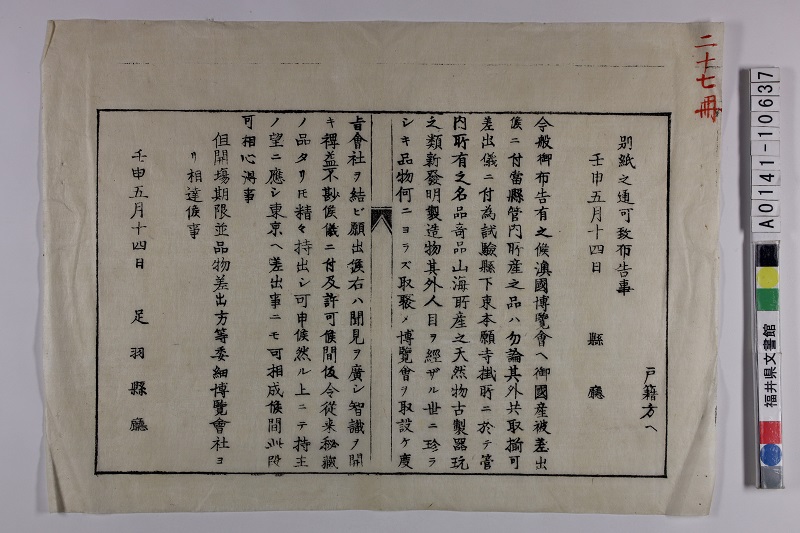

資料:足羽県、福井での博覧会開催を布告

文書中にあるように、博覧会はウィーン万国博覧会に国産品を出品するための「試験」として位置付けられました。

布告は、「管内所有の名品奇品、山海所産の天然物、古製器玩の類、新発明製造物、其外人目ヲ経ザル世ニ珍ラシキ品物」を「何ニヨラズ取聚(あつ)メ」ようとする博覧会の趣旨を、聞見を広げ知識を開き大いに役立つものととらえ、博覧会設立を許可したと述べています。

2. 坪川家文書からみる明治5年博覧会

足羽郡種池村(現福井市)の坪川武兵衛は、福井で博覧会が開催された明治5年当時、足羽県第七区副戸長を務め、足羽県の行政を担っていました。そのため坪川武兵衛が遺した坪川家文書には、足羽県から発せられた明治5年博覧会についての布告(展示資料)など、貴重な布達類が含まれています。

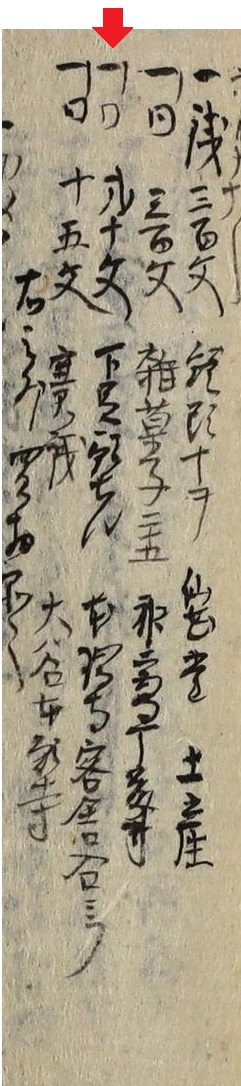

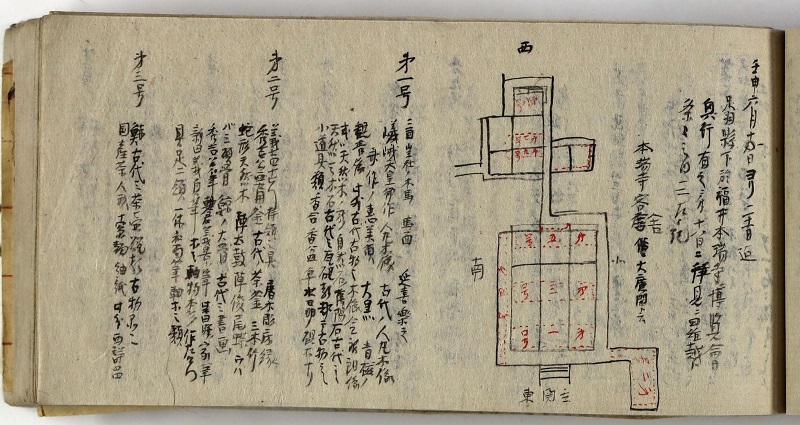

一方、坪川武兵衛は好奇心旺盛かつ大変筆まめな人物で、福井の明治5年博覧会を6月18日に観覧し、会場の福井本瑞寺の見取図と出品された文物などを詳細に記録しています。

坪川武兵衛は、博覧会会場となる福井本瑞寺客舎(大広間)入口で「下足預(あずかり)ちん(賃)」として金20文を支払っていることが記録からわかり、これは実質的には博覧会の入場料に相当するものと考えられます。

資料:福井本瑞寺での博覧会の記録

資料の表紙には紐がついており、筆記用具とともに携帯して博覧会当日の記録を作成したことがうかがえます。

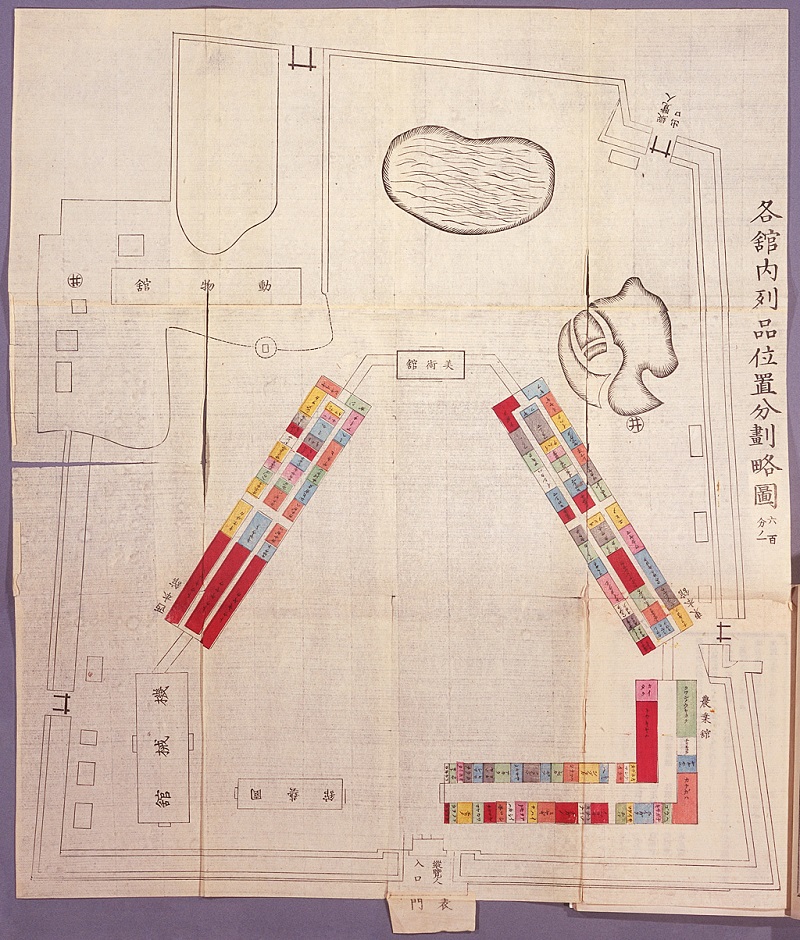

3. 明治10年の福井博覧会と第1回内国勧業博覧会

明治10年(1877)には、5月に福井博覧会が開催されたほか、8月に東京上野で政府主催の第1回内国勧業博覧会が開催されました。

内国勧業博覧会は、「勧業」という語が示す通り、殖産興業を目的に開催するもので、殖産興業推進には不必要な"見世物"のイメージを厳格に否定し、欧米からの技術と在来技術の出会いの場となる産業奨励会としての面を前面に押し出したものであったとされます(国立国会図書館電子展示会「博覧会―近代技術の展示場―」参照)。

明治10年福井博覧会の広告文も「(博覧会を)視(み)ナクテ発明ハテケマセヌ」と述べるなど、「発明」の語を2回使い強調しています。明治10年ごろには、博覧会が勧業や発明を促すための催しに転換していることがうかがえます。

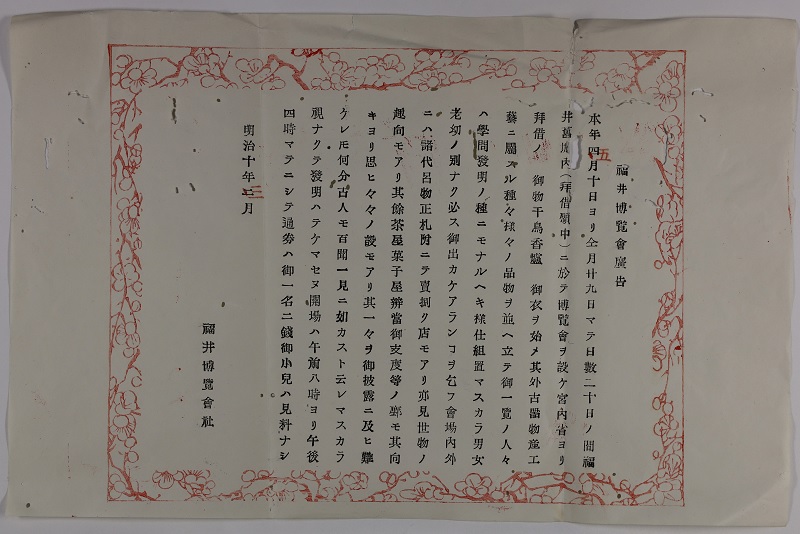

資料:明治10年福井博覧会の広告

宮内省から御物(ぎょぶつ)を拝借すること、「学問発明ノ種」となるべき品を展示予定であること、さらに物品販売や見世物等の催しなどを述べ、観覧を促しています。