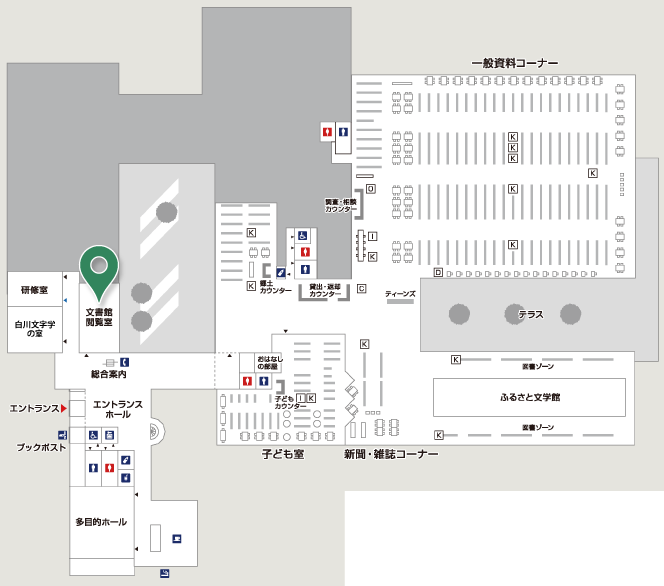

展示:江戸時代から現在までの米価変遷グラフ(詳しくは来館してご覧ください)

展示:江戸時代から現在までの米価変遷グラフ(詳しくは来館してご覧ください)

1. 江戸時代、米は高くても安くても大変!

米価は、季節・産地・作柄などの要因で変動しました。米を売ってその他の用品を購入する農民や武士にとって、米価の低迷は打撃でした。一方で高騰すると、町人たちが困りました。

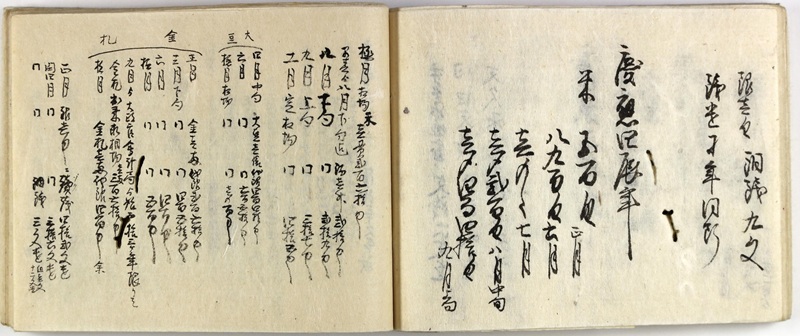

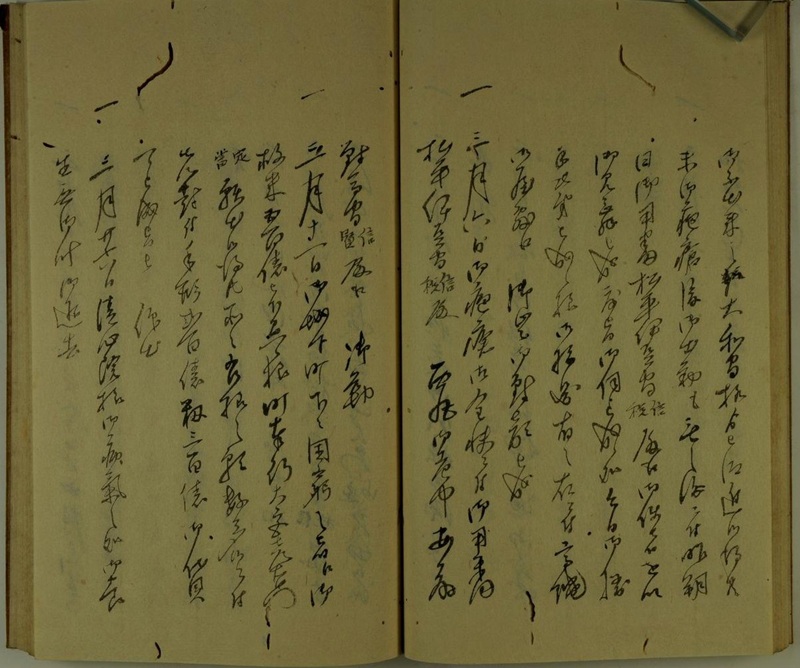

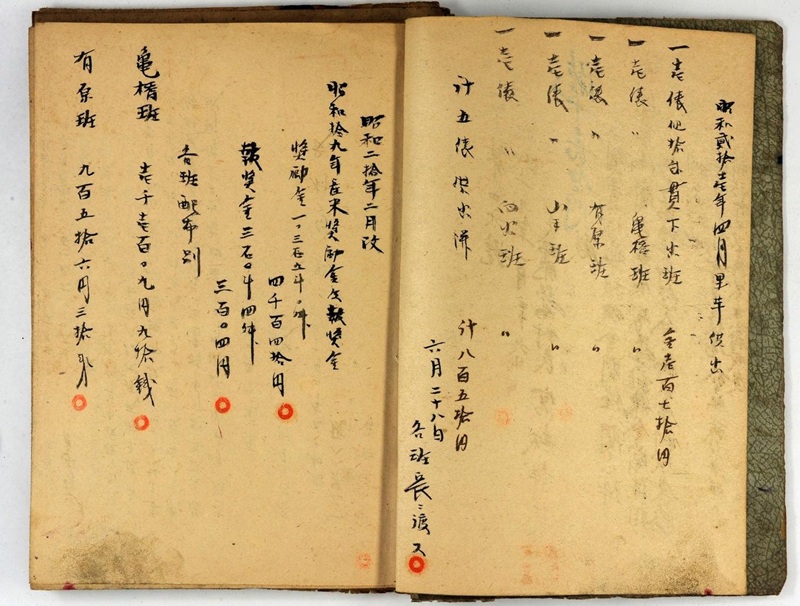

資料:江戸~明治期の米の値段の記録

足羽郡種池村(福井市)の庄屋の文書で、寛永19年(1642)~明治25年(1892)までの米価を記録したものです。慶応4年(1868)には、1月の1俵500匁から、9月に1440匁に高騰したことがわかります。

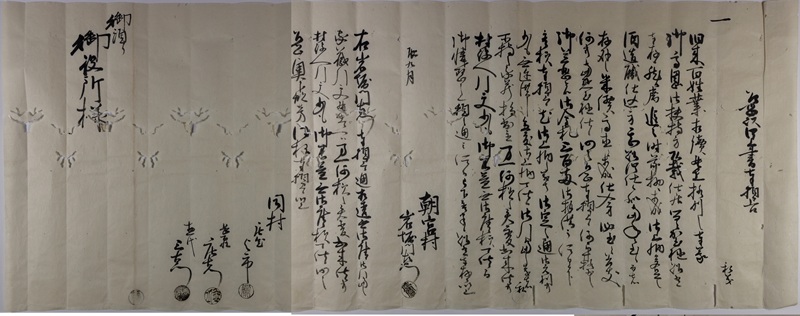

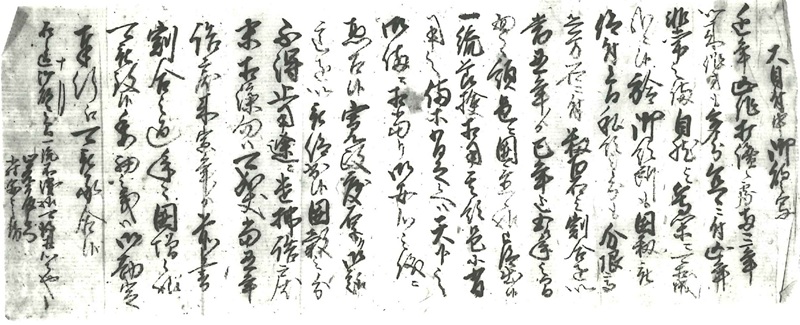

資料:米の値段が高くて大変

当時幕府領(福井藩預所)の丹生郡朝宮村(福井市)の庄屋・造り酒屋であった岩堀家が、酒造米の高騰によって困難に直面しているため、役所に宛てて金札300両分の借用を求めている文書です。

資料:米の値段が下がって大変

上の文書の約10年後、物価高なのに米の値段が低迷し、村人たちが本業の農業を怠って日雇・小商いに走っていることが問題になりました。幕府の本保代官に宛てて7カ村の村人が連判で農業に精を出すと約束した請状です。

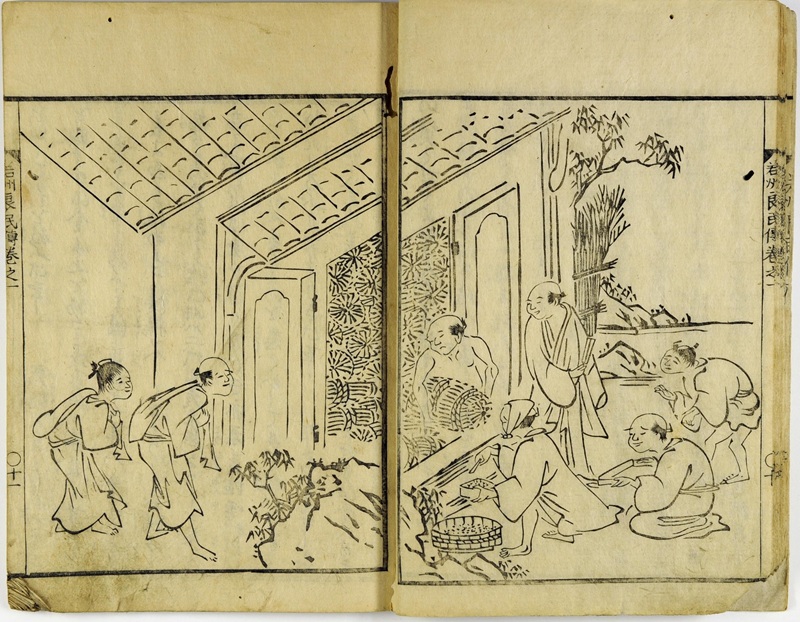

2.そのとき福井の人々は?

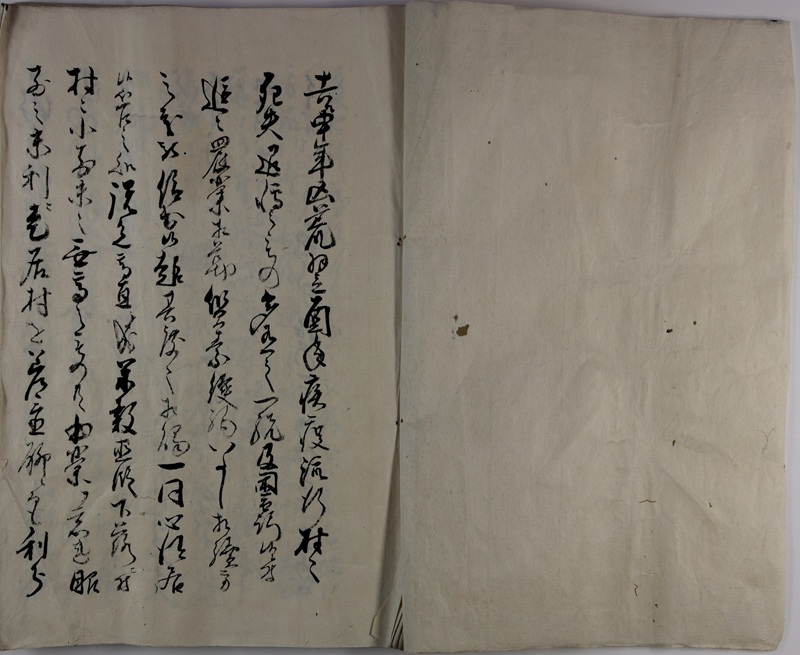

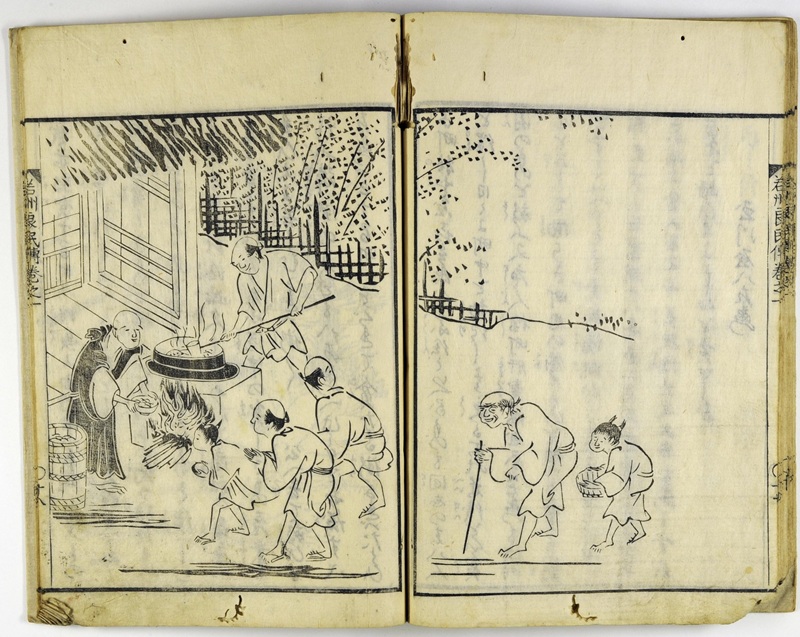

江戸中期の米不足のさい、私財を投じて人々を助けた人がいました。「若州良民伝」には、そうした美談が収録されています。

資料:早瀬浦彦左衛門

三方郡早瀬浦の彦左衛門が、享保12年の飢饉時に、蓄えた米を出して人々を救った。さらに享保17年にはその子の彦左衛門も、貯えた米などをことごとく出して人々を救った、というお話。

資料:大乗寺の僧侶、能登屋、保屋五郎右衛門

享保17年。敦賀で、大乗寺の僧が托鉢して集めた米で施粥をし、能登屋の宗信とその仲間の8人や、保屋五郎右衛門も飢えた人を救い、のちに賞された、というお話。

3. そのとき幕府や藩は?

江戸時代、頻繁に凶作・飢饉が発生しており、米価も変動しました。幕府や各藩は、以下のような対策をとっていました。

- 米を備蓄する囲米・囲籾を行わせ、村々に社倉を作らせる

- 米不足の折には酒造制限を発する(豊作だと解除される)

- 凶作時に、人々に御救米を貸与したり施粥を行う(展示「世譜」)

- 福井藩では、凶作時に藩領外への米の流出を防ぐため、三国湊からの搬出を止める津留も行っていました。

資料:江戸時代の御救米

享保17年(1732)には不作のため、米価が上がっていました。同年3月11日には、町奉行から藩に、城下の町人に御救米500俵を出すよう願い出があり、米手形200俵・籾米300俵が貸し出されたと記録されています。

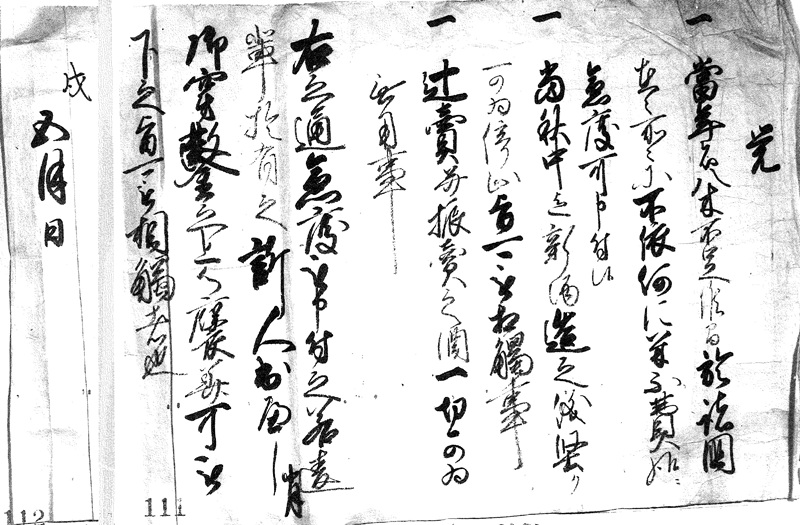

資料:囲籾令

1万石につき籾100石を囲米するようにとの天保12年(1841)の幕令(写)です。

部分翻刻:壱万石ニ付籾百石之割合

資料:酒造制限令

1万石につき籾100石を囲米するようにとの天保12年(1841)の幕令(写)です。

部分翻刻:当秋中迄新酒造之儀堅ク 可為停止旨可被相觸事

4. 明治・大正

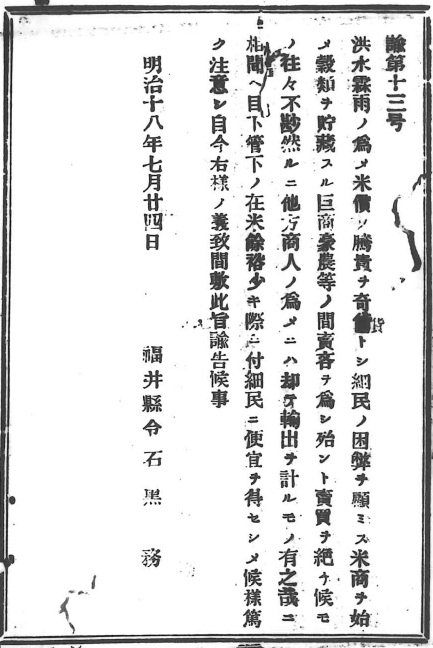

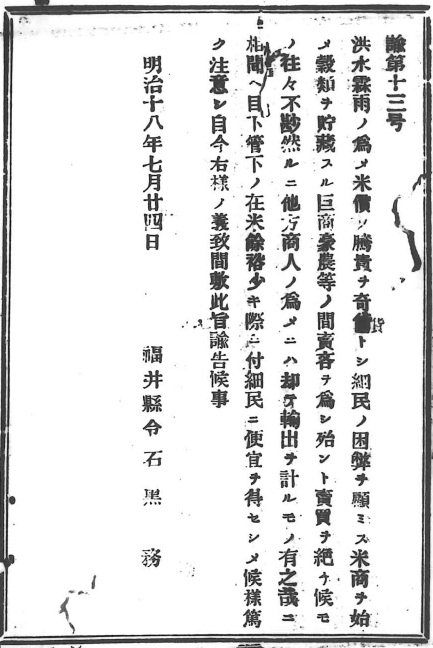

資料:明治期の告諭

「福井県布令」明治18 諭第13号

「福井県布令」明治18 諭第13号明治18年(1885)、天候不順のために米価が昨年の1.5円から2.7円に高騰する中、細民の困難を顧みずに売り惜しみしている商人がいるため、それを禁じるという告諭が出されています。

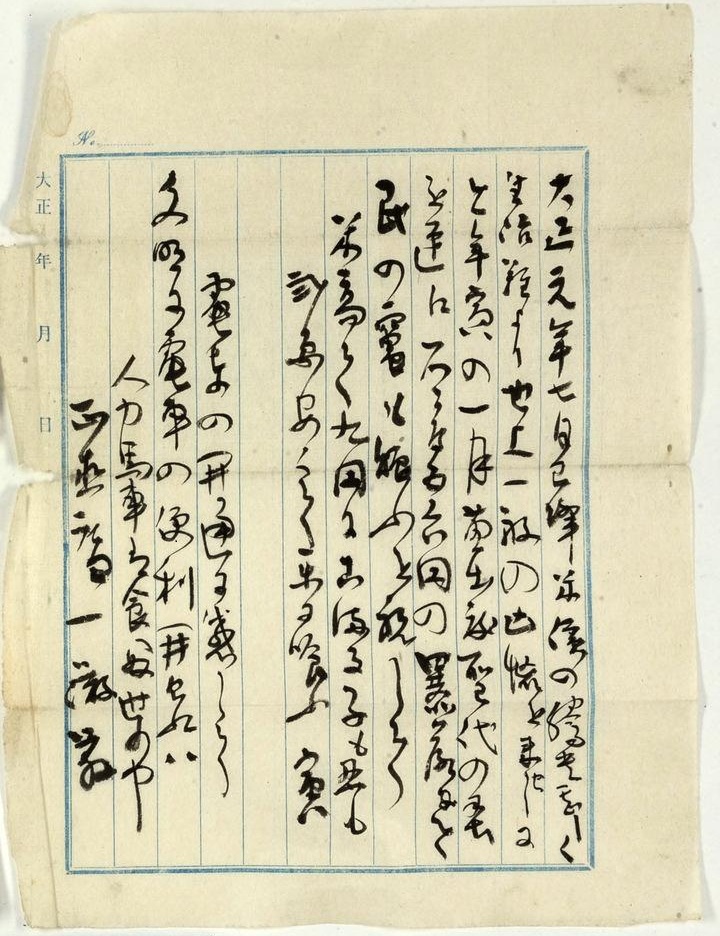

資料:大正初期の狂歌

大正元~2年の米価高騰を詠んだ狂歌です。明治44年(1911)に1俵約7円の米価が約9円に上昇した後、大正3年には落ち着きます。数年後には18円前後となり、富山から始まる「米騒動」が発生します。

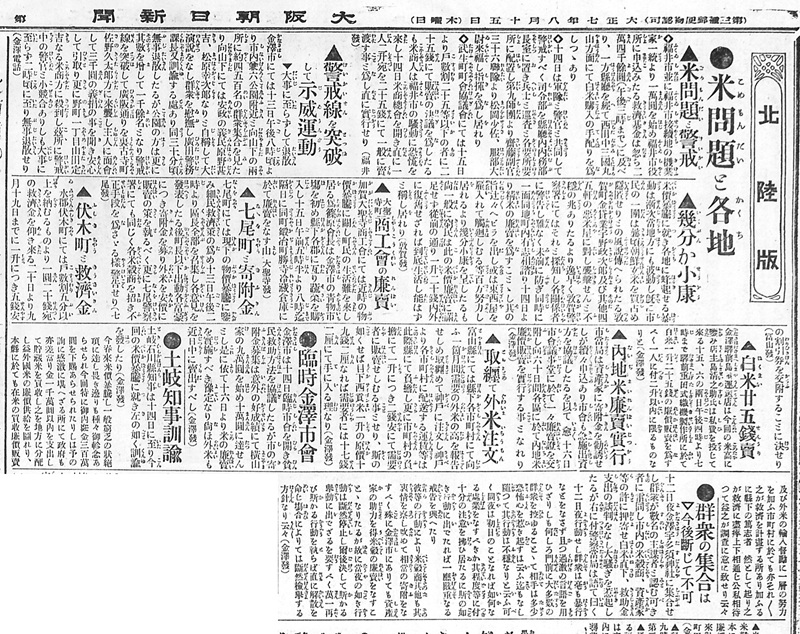

資料:大正の米騒動

大正7年(1918)8月、富山県を皮切りに全国に「米騒動」が広がります。当時の新聞からは「各地」の騒動が金沢・福井にも広がっており、人々が米を入手できずに苦慮している状況がうかがえます。

5. 戦中・戦後の米穀統制

戦時下での生産力の低下に伴い、経済の統制が強化されていきます。米も、昭和16年(1941)の配給制の実施に先立って、昭和14年制定の「米穀配給統制法」によって、米価が公定されます。

なお、戦後の復員・引揚者の増加と大陸からの食糧輸入の途絶、加えて天候不順により、戦時中よりも食糧事情は悪化しました。

1986年まで、生産者米価(政府の買い取り価格)が消費者米価(政府の売り渡し価格)を上回る逆ザヤと呼ばれる状態でした。

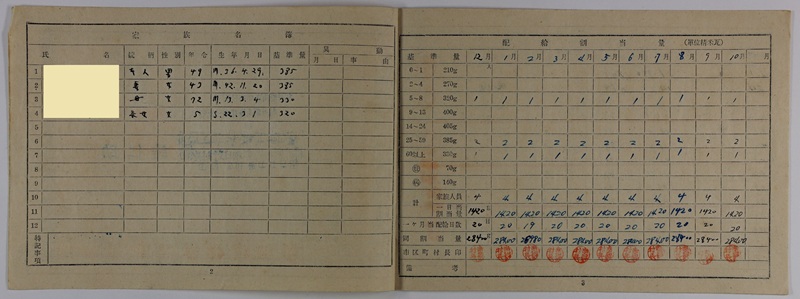

戦中・戦後の配給

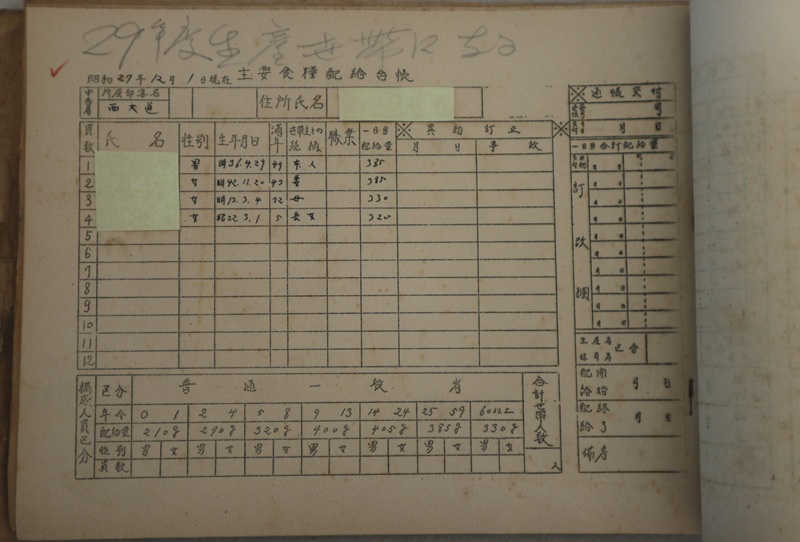

表:1人1日あたり配給量| 1941年 | | 1952年 |

| 年齢(歳) | (g) | | 年齢(歳) | (g) |

|---|

| 1~5 | 120 | | 0~1 | 210 |

| 2~4 | 270 |

| 6~10 | 200 | | 5~8 | 320 |

| 11~60 | 330 | | 9~13 | 400 |

| 14~24 | 405 |

| 25~29 | 385 |

| 60~ | 300 | | 60~ | 330 |

左:アジア歴史資料センター

右:「旧南日野村役場文書」(当館蔵)

1941年から大都市で、1942年から全国で米の配給制が実施されます。年齢に応じてグラム単位で1日分の配給量が決められていました。なお、配給は無料ではなく、通帳に書かれた割当量までを購入できました。さらに状況が悪化すると、白米が玄米に、さらに米以外の雑穀・芋・麺へと配給品が変化していきます。

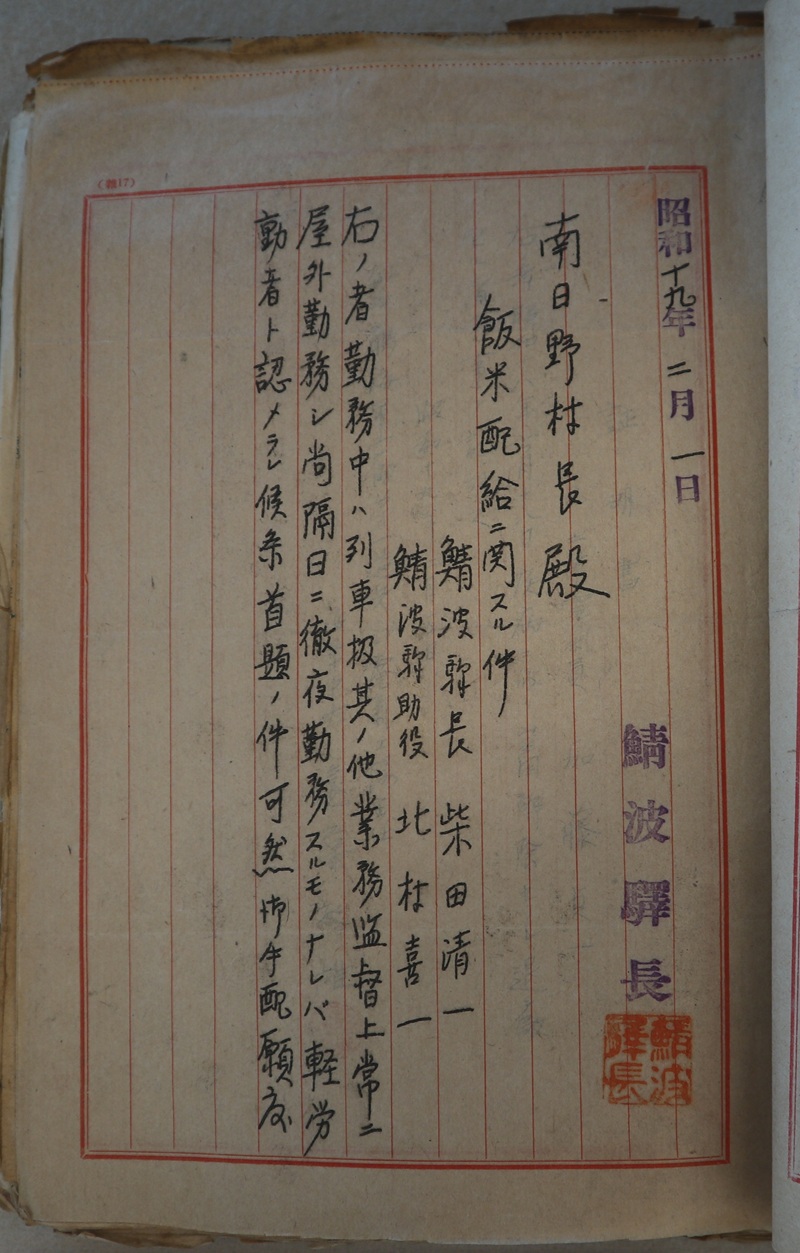

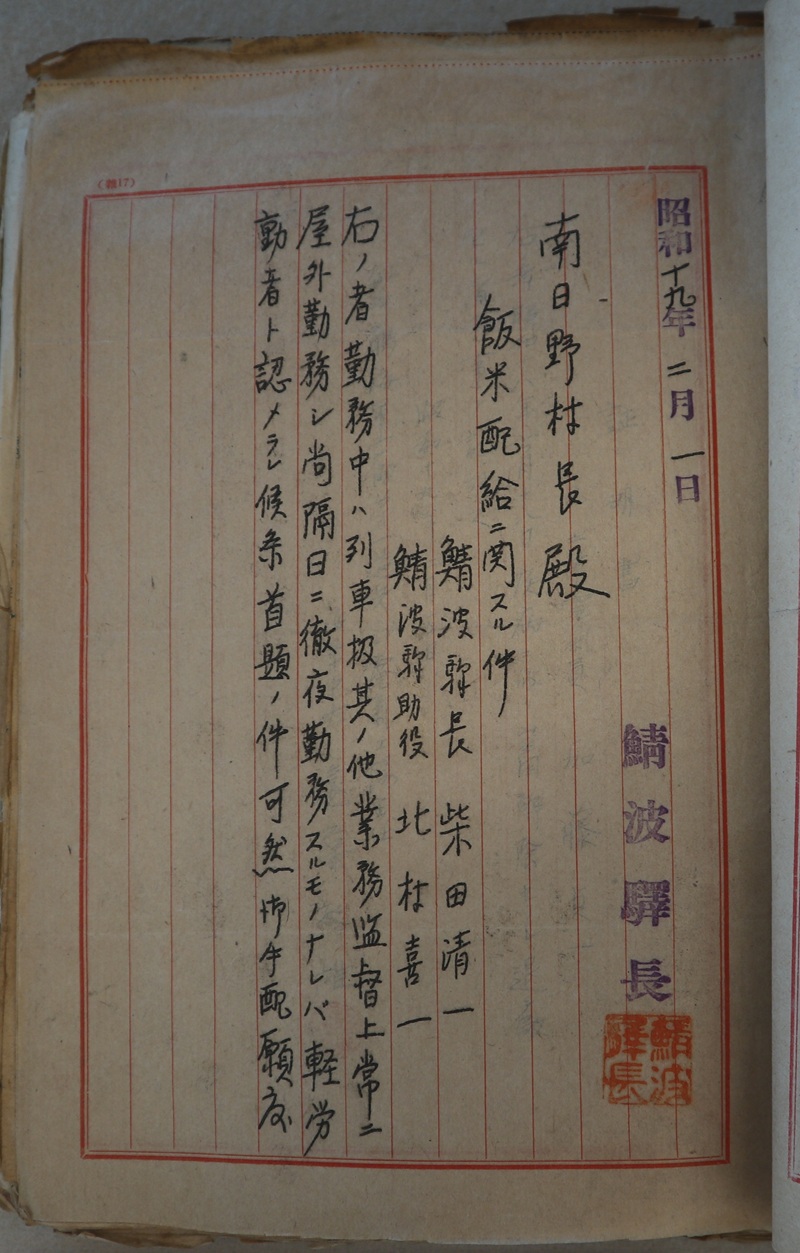

労務加配

重労働者には穀物の労務加配がありました(下表)。展示資料は、戦時中、加配を受けるための企業が役所に提出した証明書です。戦後の加配量は百数十種にわけて定められていました(右表はその抜粋)。

表:1人1日あたり加配量(戦時)| 職種 | (g) |

|---|

| 鉱山・港湾荷役・鉄鋼・造船・木炭・木材関係 | 180 |

|

| 軍需産業・一般労務者 | 45 |

日本勧業銀行総務部調査課(1945)

『戦時戦後を通ずる農村経済の変貌』より

表:1人1日あたり加配量(戦後)| 職種 | (g) |

|---|

| 石炭鉱業(坑内)※1 | 600 |

|

| 石炭鉱業(坑外)※1 | 460 |

| 公共事業ー公共土建 | 280 |

| 公共事業ー開拓・入植者 | 420 |

| 化学工業ー化学肥料ー硫安 | 340 |

| 化学工業ー化学肥料ー加里 | 310 |

| 進駐軍労務者 | 280 |

| 通信ー電通省労務者 ※2 | 250 |

| 機械工業ー精密機械 | 170 |

※1:さらに年齢に応じて0~60 gを加算

※2:放送協会労務者を含む

食糧配給公団(1952)『食糧配給公団史料』より

資料:戦時中の配給の各種証明書

「配給証明書綴」(昭和19年(1944)、H0061-00352、旧南日野村役場文書)

「配給証明書綴」(昭和19年(1944)、H0061-00352、旧南日野村役場文書) 配給の特例加配や配給券の再発行申請書、転居元の配給停止の証明書などを綴った役場文書です。展示箇所は、重労働に従事している場合の米の加配を受けるために、勤務先企業が役場に提出した証明書です。

資料:戦後の配給台帳

戦後も食糧不足は続き、価格統制および配給制度が継続されます。一日あたりの配給量は、世帯の人数・年齢に応じてグラム単位で計算されていました。

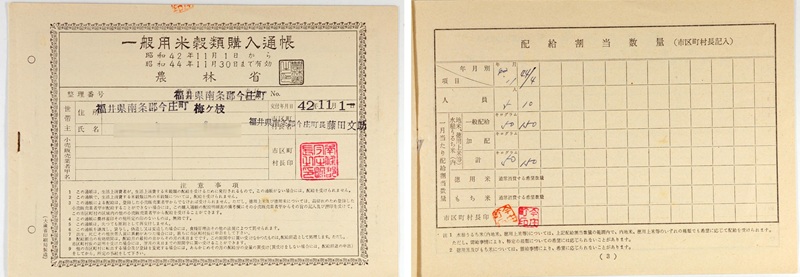

資料:昭和20年代の配給通帳

左の簿冊に挟み込まれていたその世帯の米穀購入通帳です。配給が購入制であること、1か月に20日分の配給米を購入(620円のち680円/10kg)していたことがわかります。この世帯は昭和28年11月まで利用していたようです。

資料:昭和40年代の配給通帳

昭和42年(1967)の購入通帳です。ひと月分だけ購入して以降使われておらず、配給制度の形骸化が窺えます。2年後の昭和44年には政府を介さずに販売できる「自主流通米」が正式に認められます。

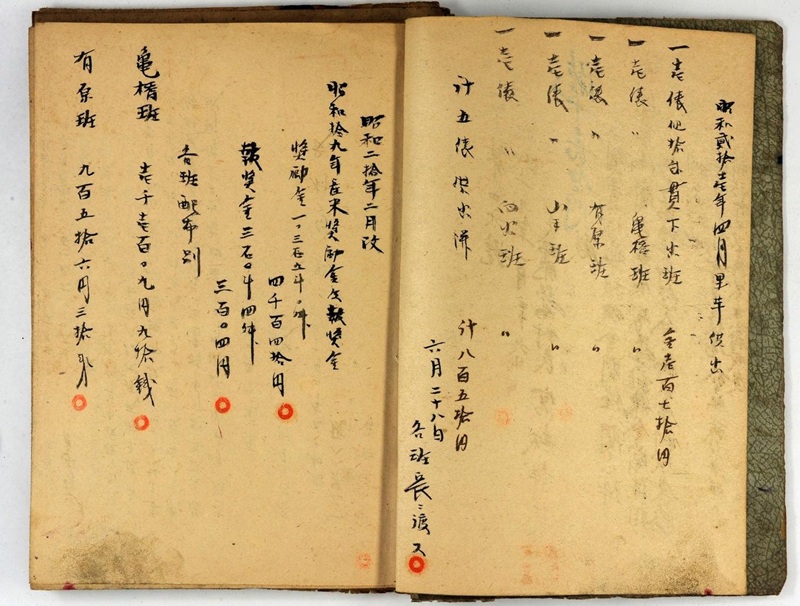

戦中・戦後の供出

配給制度下では、米は生産農家の一定量の自家保有米を除いて政府が買い上げ(供出)、配給に充てていました。展示資料は、供出に対して奨励金・報奨金が出されていたことを示す資料です。

資料:配給米供出側の記録 1

「供出配給覚帳」(昭和20年(1945)1月~、J0127-00024、滝本嘉博家文書)

「供出配給覚帳」(昭和20年(1945)1月~、J0127-00024、滝本嘉博家文書) 第二次世界大戦時、米の価格は公定となり、さらに供出・配給制度が導入されました。これは終戦半年前の資料で、前年分の供出米に対して政府から奨励金(規定量供出)及び報奨金(早期供出)が出されていることがわかります。

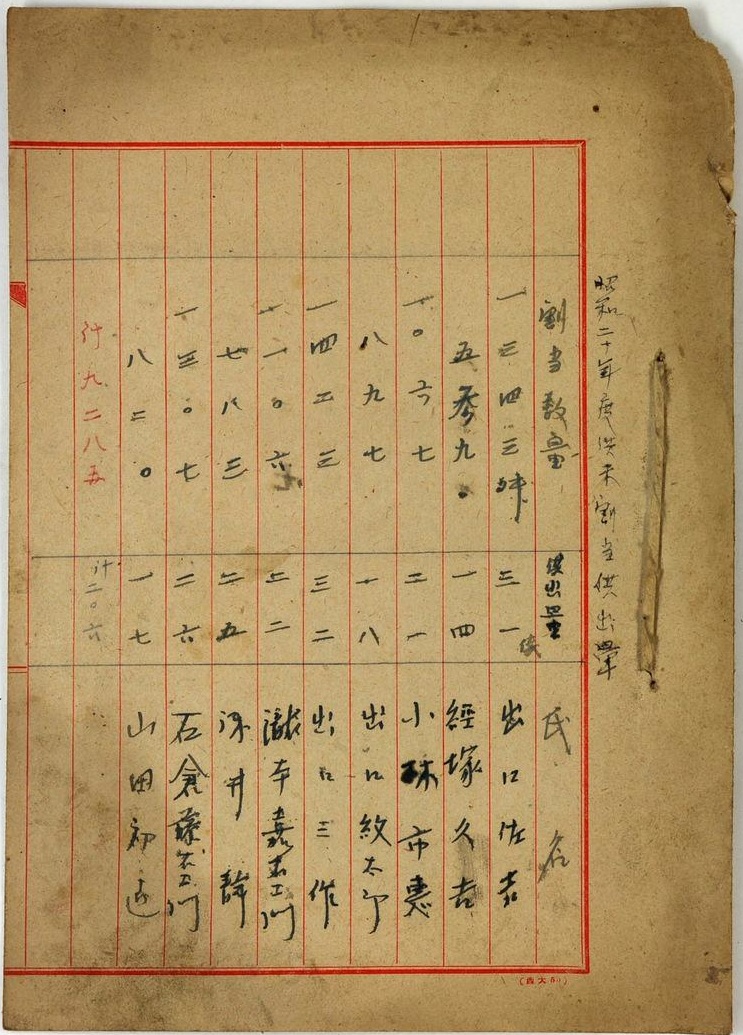

資料:配給米供出側の記録2

昭和20年度の、各農家の供出割り当て量と供出量のリストです。各年度1度にまとめて供出するのではなく、割当量の一定割合を小出しに供出していたことがわかります。

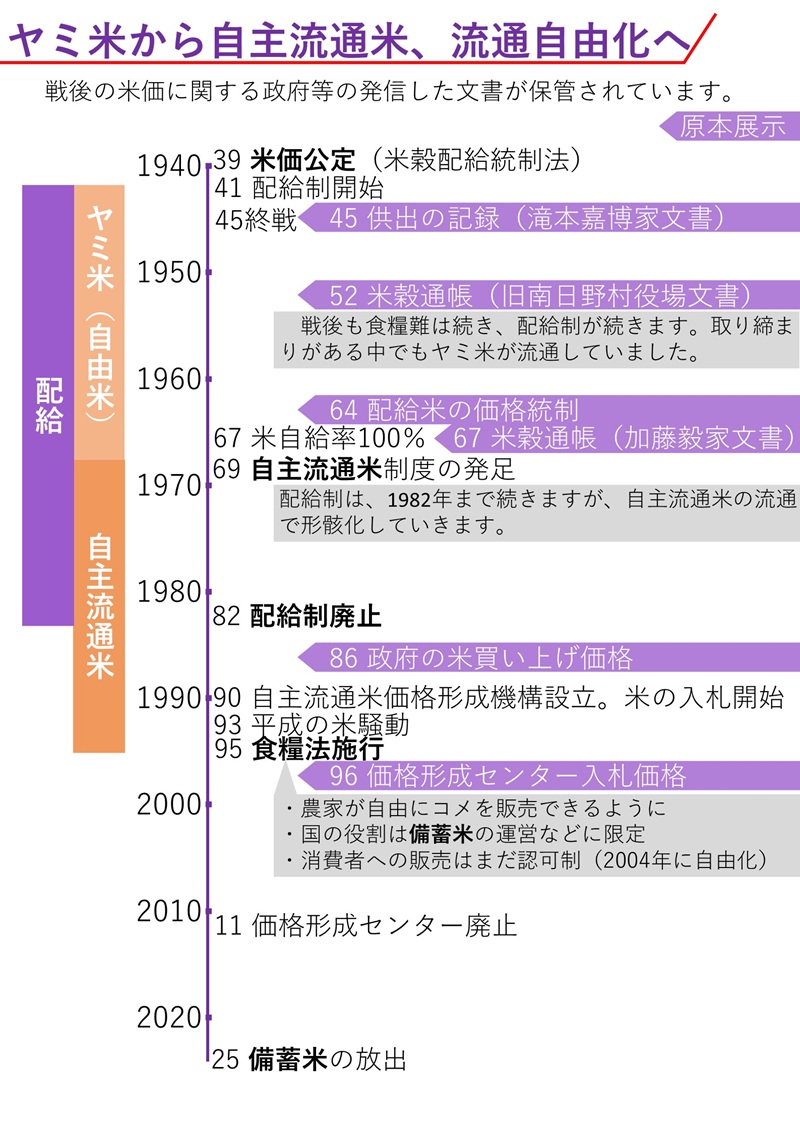

6. ヤミ米から自主流通米、流通自由化へ

戦後の米価に関する政府等の発信した文書が保管されています。

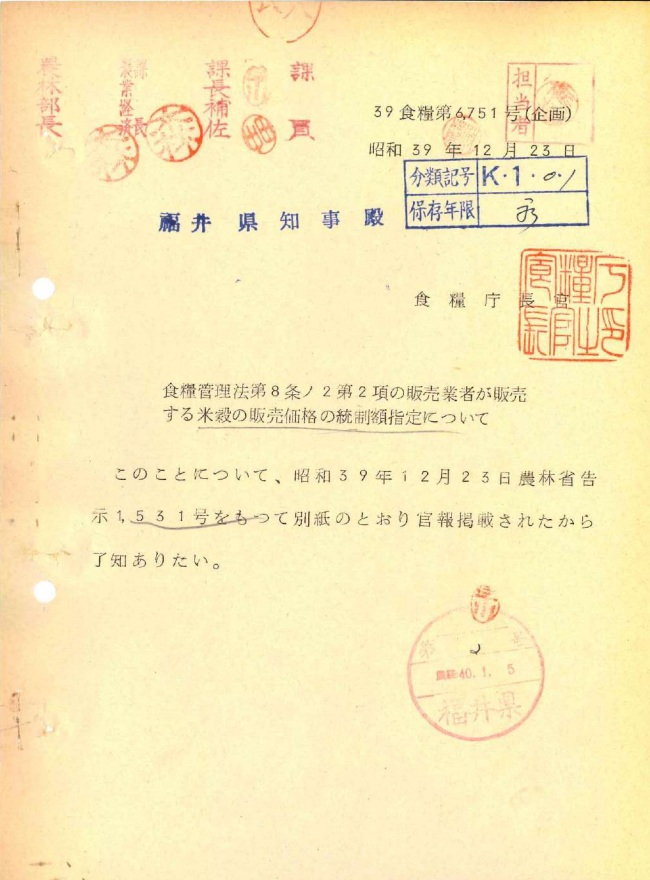

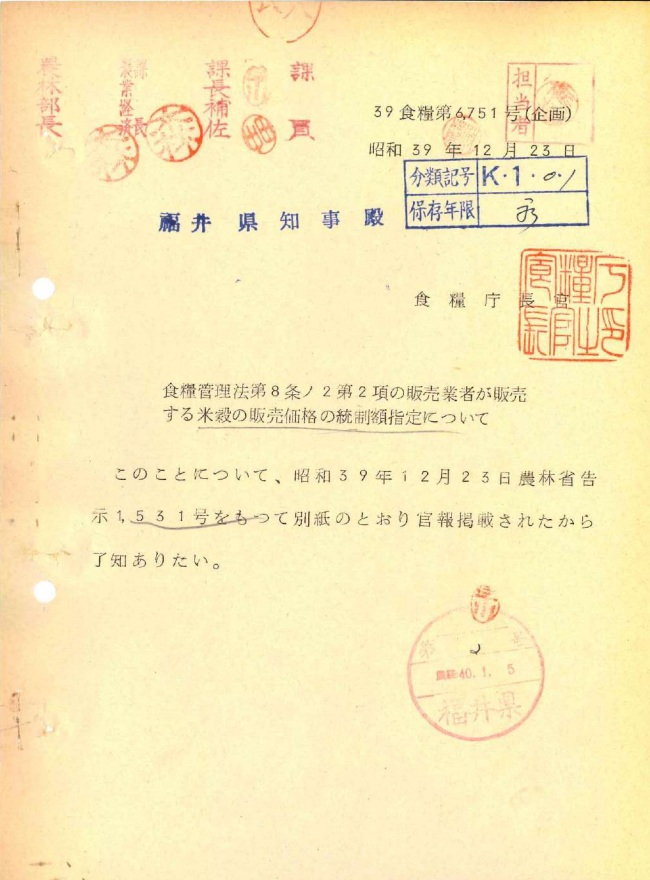

資料:戦後の配給の価格統制

「例規(米穀流通制度)」(昭和39年(1964)、R001-004593、歴史的公文書「食糧管理法第8条の2第2項の販売業者が販売する米穀の販売価格の統制額を指定する等の件の一部改正について」)

「例規(米穀流通制度)」(昭和39年(1964)、R001-004593、歴史的公文書「食糧管理法第8条の2第2項の販売業者が販売する米穀の販売価格の統制額を指定する等の件の一部改正について」) 昭和44年(1969)に自主流通米が認められる前の、配給制度・価格統制の国からの通達文書です。等級別および都道府県別に、卸売・小売の販売価格の統制額が細かく設定されていたことがわかります。

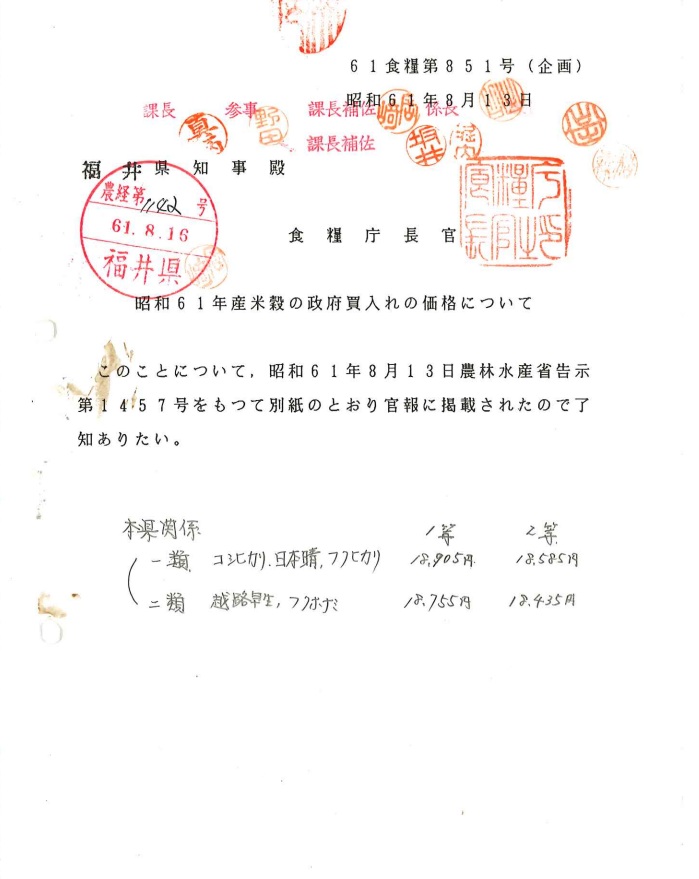

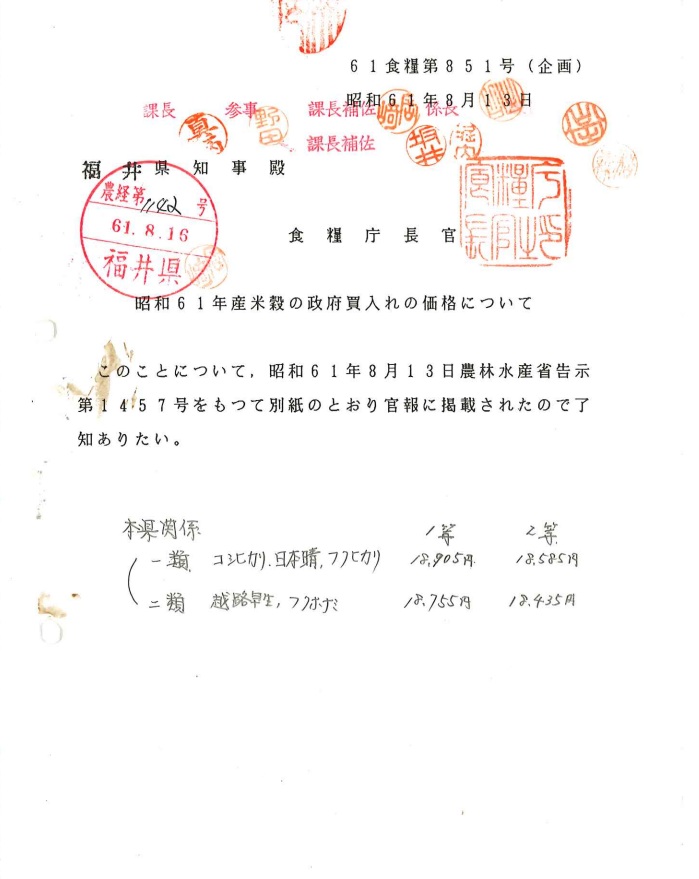

資料:政府買入米価格

「米価」(昭和61年(1986)、R001-015931、歴史的公文書「米価」)

「米価」(昭和61年(1986)、R001-015931、歴史的公文書「米価」) 昭和44年(1969)に自主流通米が認められ、昭和57年(1982)の配給制度が完全に廃止されて以降も、政府は米を買い入れていました。買い入れ価格は都道府県・品種・等級で区分されていることがわかります。

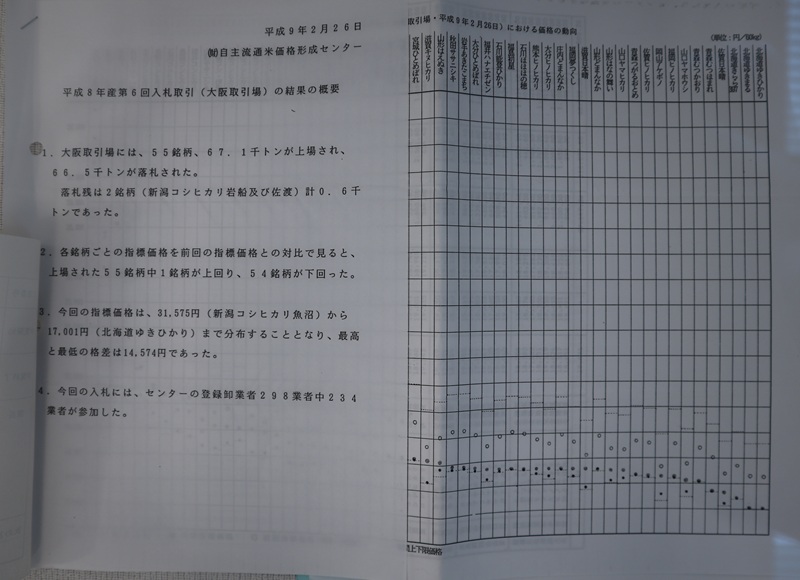

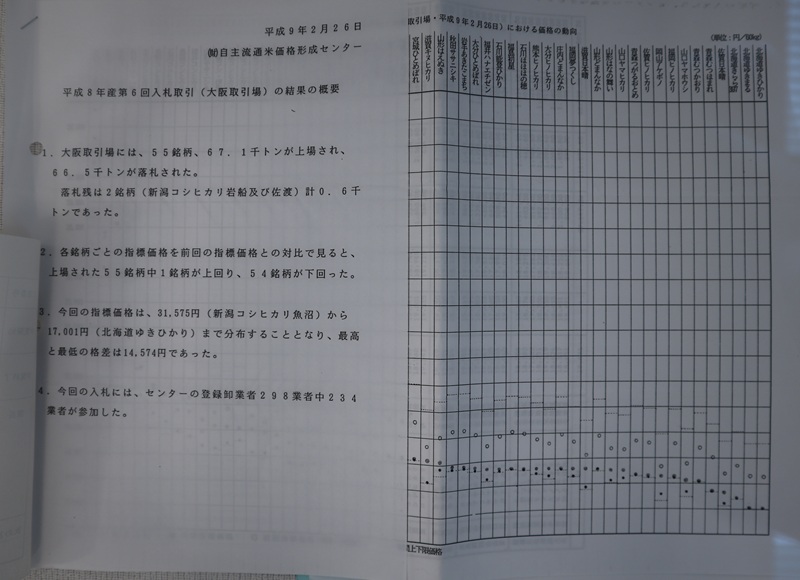

資料:自主流通米の価格参考値

「米価入札関係」(平成8年(1996)、R001-031884、歴史的公文書「平成8年産第6回入札取引(大阪取引場)の結果の概要」)

「米価入札関係」(平成8年(1996)、R001-031884、歴史的公文書「平成8年産第6回入札取引(大阪取引場)の結果の概要」) 透明性のある米価の決定が求められたため、第三者入札機関として平成2年(1990)に自主流通米価格形成機構(後に、自主流通米価格形成センターと改称、平成23年(2011)に廃止)が設置されました。