ふくいのこもんじょ ー佐久高士収集文書の世界ー

| 開催期間・場所 | 2025年4月1日(火)~5月21日(水) 9:00~17:00 福井県文書館閲覧室(入館無料) |

|---|---|

| 概要 | 戦後の福井郷土史を牽引した福井大学名誉教授・佐久高士氏(1902~80)による収集資料が当館に移管されました。これを機に、資料の一部である古文書を展示します。 当館所蔵では最古となる古文書など、多くの資料が初公開となります。さまざまな古文書から、福井の歴史を体感ください。 |

| 関連イベント | 文書館トークイベント「ゆるっトーク」 日時:令和7年4月12日(土)・5月11日(日)15:10~15:40 ※ギャラリートーク形式で、2回とも同じ内容です。 |

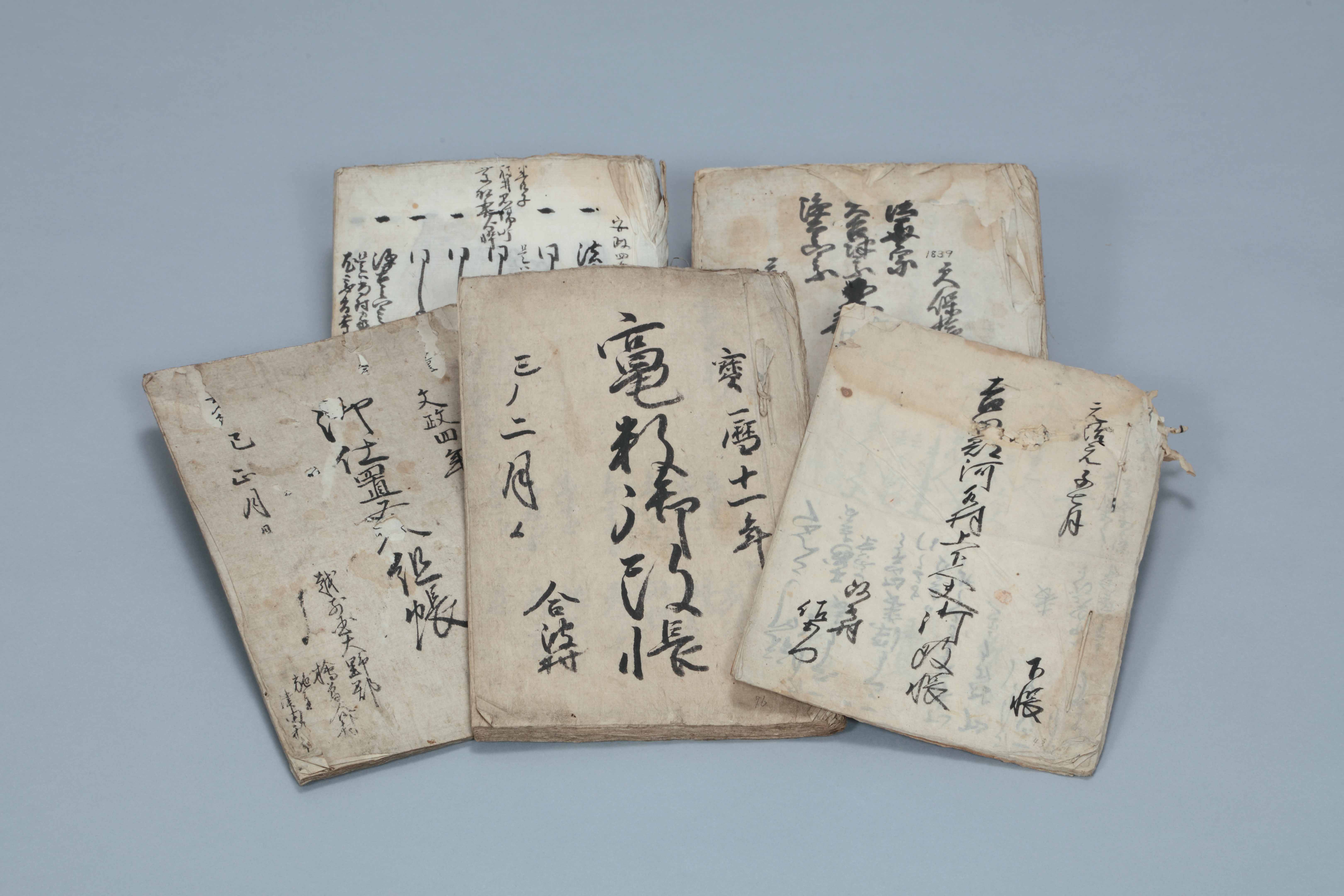

1. 収集された冊子類

佐久高士氏が収集した多数の古文書のうち、江戸時代の農村に関する資料5点をピックアップして展示しています。収集された「改帳(あらためちょう) 」の多くは、宗門改帳とよばれるもので、江戸時代に各村で作成された戸籍簿です。佐久氏はこのような村人が記された古文書などを読み解き、江戸時代の人口について研究をすすめました。

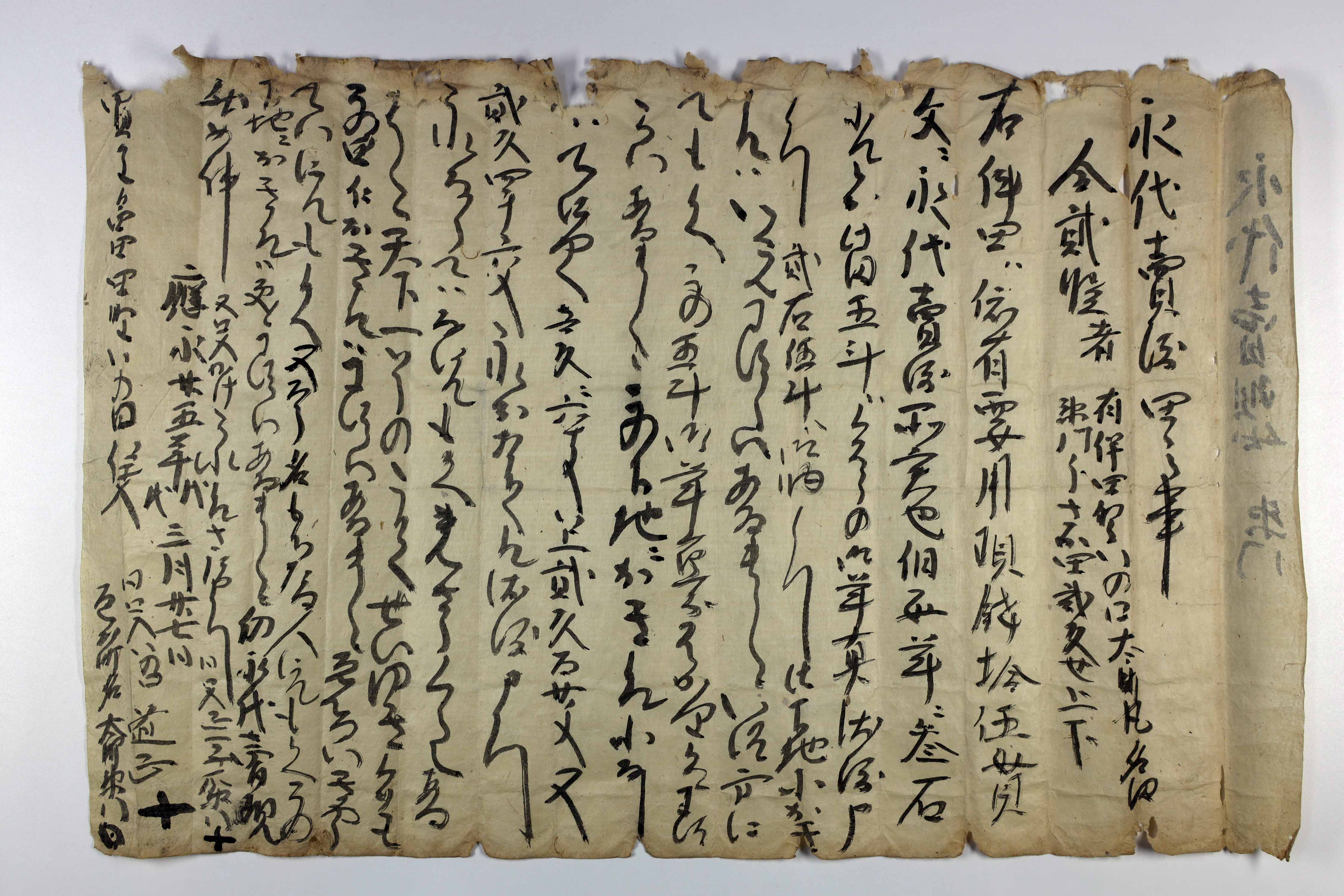

2.太郎衛門田地売券

佐久高士氏が収集した古文書の中には、中世にさかのぼる古文書も20点ほど含まれます。左は、大野盆地中央部の東側に位置する田野・井ノ口の住人太郎衛門によって、応永25年(1418年)に作成された田地の売券です。売券とは、土地などの売買の際に売り主から買い主に渡される証拠書類のことです。この売券の左端には、日付と売り主である太郎衛門・口入(くにゅう) (保証人)の名前と略押(りゃくおう) (サイン)が記されています。この時代の大野周辺地域の人々による古文書はほとんど現存していないため、非常に貴重な資料です。なお、佐久高士収集文書が当館へ移管されたことにより、この古文書が当館所蔵の古文書として最古のものとなりました。

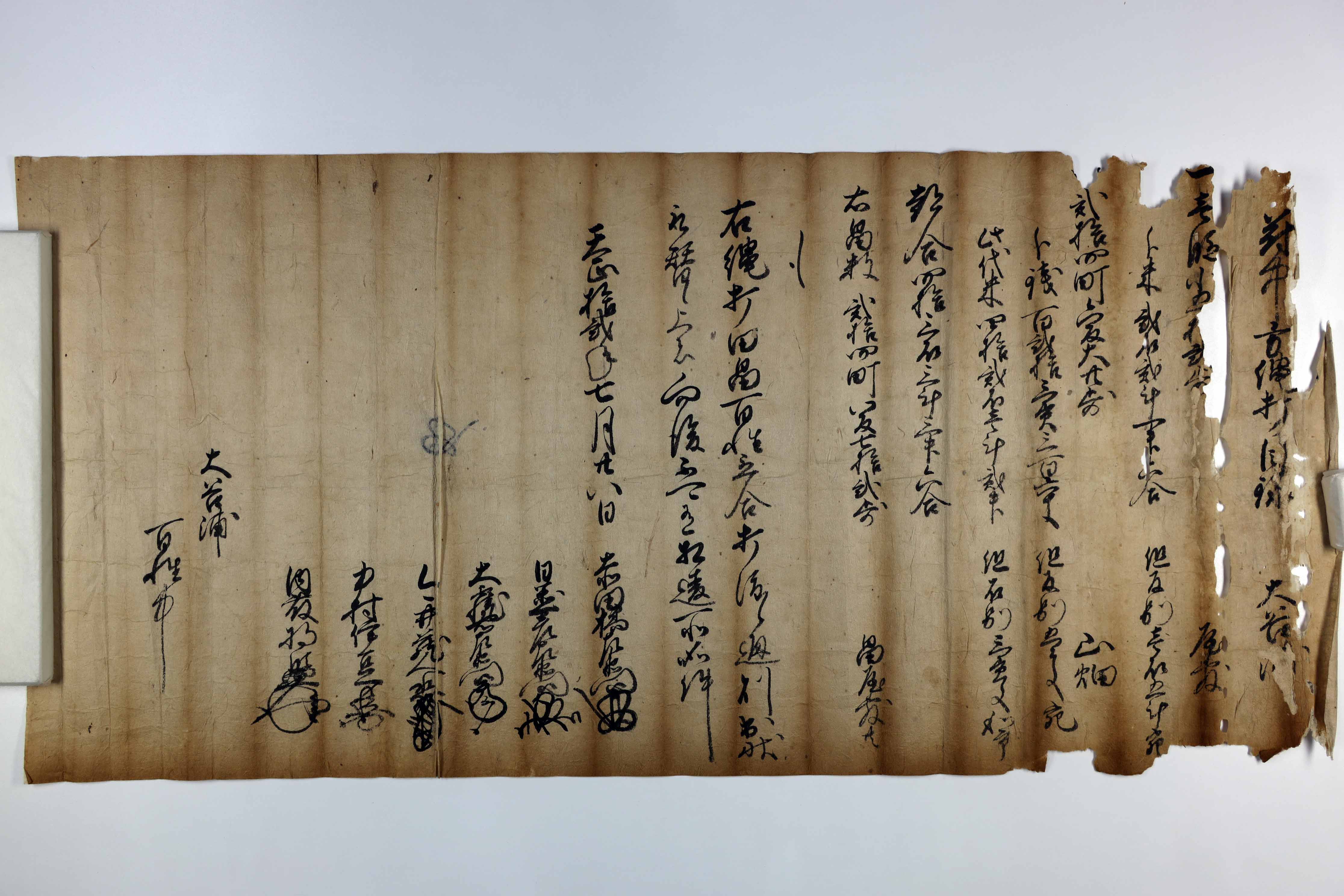

3.大谷浦検地打渡状

この古文書は、天正12年(1584年)7月におこなわれた大谷浦に対する検地打渡状(けんちうちわたしじょう) です。検地とは、その土地の支配者などによっておこなわれた土地の面積や収穫量の調査のことです。基本的には村単位でおこなわれ、検地奉行と呼ばれる役人によって調査結果が保証されました。左端には検地奉行6名による署名と花押(かおう) (サイン)が確認できます。

この年、越前国内では丹羽長秀が検地をおこなっています。本文書では冒頭に「府中方」とあることから、大谷浦は府中(現在の武生市を中心とする周辺地域)を支配していた長秀の子丹羽長重の領地内にあったとみられます。ただし、この時長重は15歳に満たない少年であり、小牧·長久手の戦いに従軍して不在であったことから、この検地を主導したのは父長秀であったと考えられます。

この年、越前国内では丹羽長秀が検地をおこなっています。本文書では冒頭に「府中方」とあることから、大谷浦は府中(現在の武生市を中心とする周辺地域)を支配していた長秀の子丹羽長重の領地内にあったとみられます。ただし、この時長重は15歳に満たない少年であり、小牧·長久手の戦いに従軍して不在であったことから、この検地を主導したのは父長秀であったと考えられます。

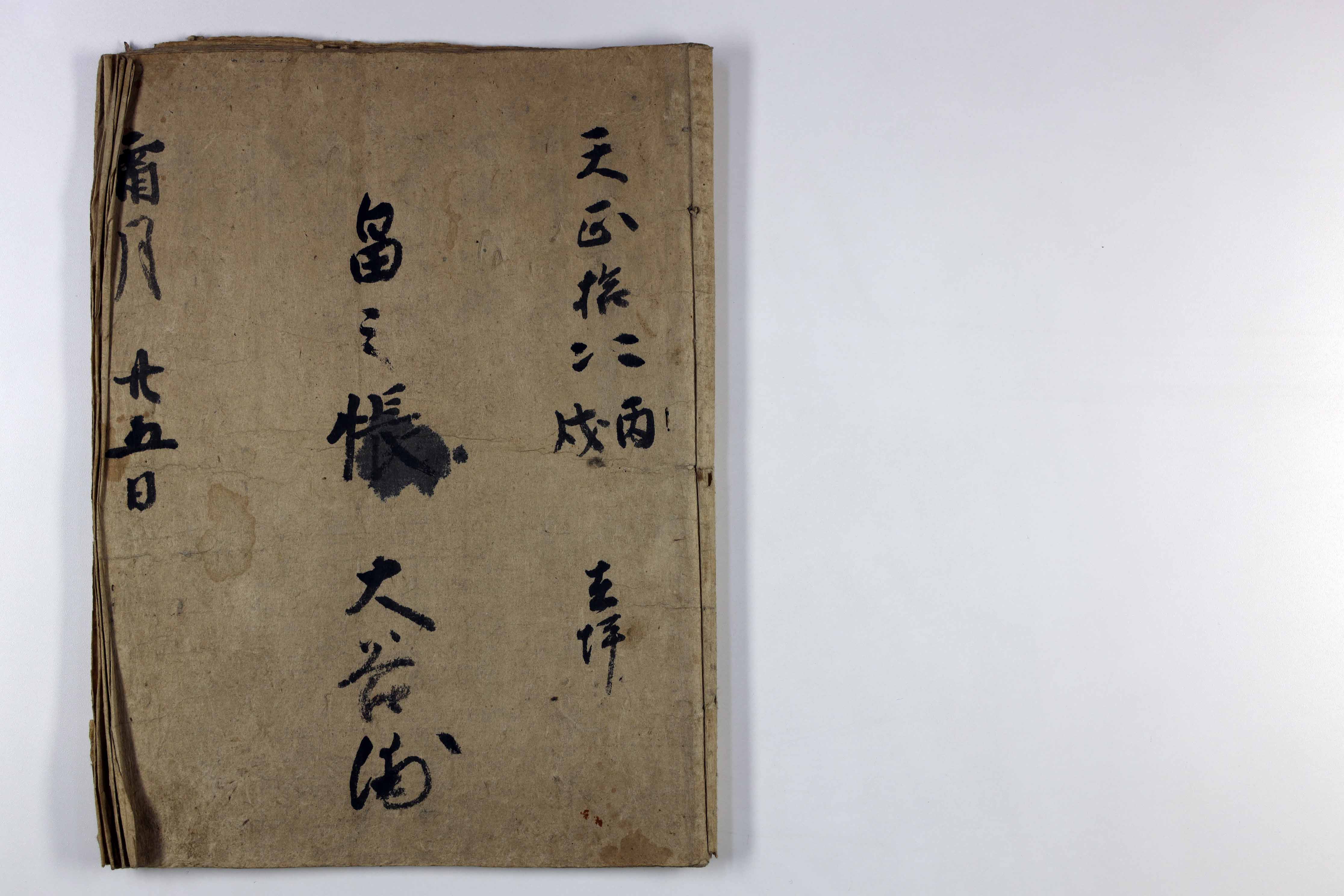

4.大谷浦畠帳写

この古文書は、天正14年(1586年)11月25日に作成された大谷浦畠帳の写しです。 天正13年4月に丹羽長秀が亡くなると、同年閏8月に府中を支配していた丹羽長重は若狭国に転封となります。代わりに府中の支配者となったのが、若狭国国吉佐柿城主の木村一(?~1595)でした。詳しいことは不明ですが、この畠帳の存在から木村一の府中入部にともなって領地内で検地がおこなわれたことが想定されます。 この古文書と関連する資料については、参考資料コーナー① 「木村一と府中」に展示しています。そちらもご覧ください。

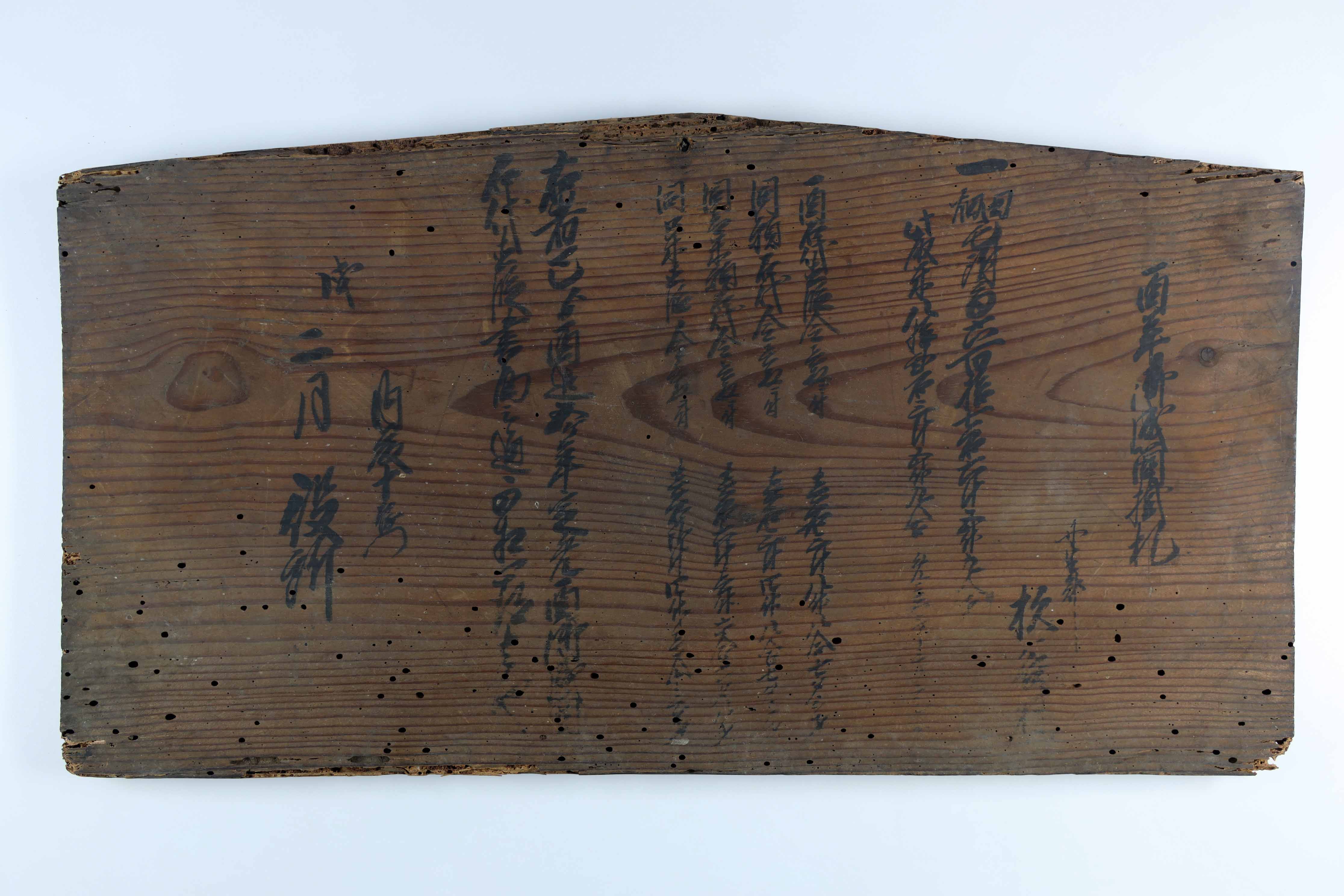

5.酉年御成箇掛札

現存する古文書の多くは紙に書かれていますが、紙以外のものに書かれることもありました。この古文書は木の板に書かれていますが、その理由はこの文書の機能が関係しています。冒頭に「酉年御成箇掛札(とりどしおなりかかけふだ) 」とあるように、これは「酉年」(宝暦3年)に支払う「御成箇」(年貢)を通達する文書です。その通達先は、冒頭の左下にある「丹生郡杦谷村」(現福井市清水杉谷町)の村人でした。そのため、各村を取り仕切っていた庄屋の屋敷の門前などにこのような木札の形で掲示され、通達されました。木札の最上部中央には、釘で打ち付けていたとみられる跡が残っています。

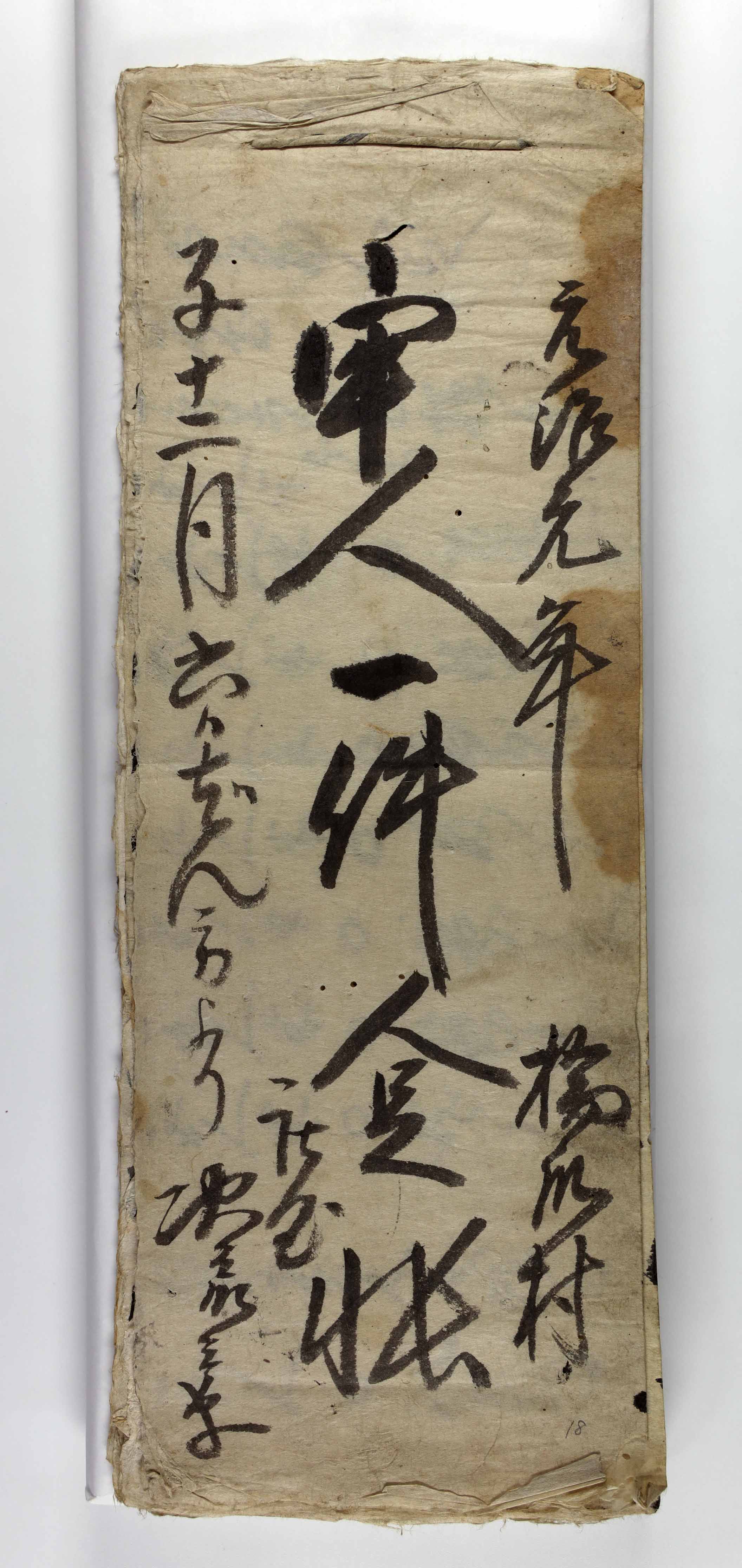

6.牢人一件人足帳

この古文書は、勝山藩領の大野郡橋爪村(現大野市橋爪)に割り当てられた夫人足(ぶにんそく) に関する帳面です。夫人足とは、藩兵に帯同して武器弾薬の運搬や陣地構築などに従事する人々のことです。なぜこの地で、このような非常事態が発生したのでしょうか。表題に「牢人一件」とあるように、これは元治元年(1864年)11月に発生した水戸天狗党の再挙兵を指しています。一行は戦闘を続けながら西上し、美濃路を経由して大野城下の目前まで迫りました。その日付はこの古文書と同じ12月6日でした。大野藩と一行は一触即発の状態でしたが、城下町の町年寄布川源兵衛(まちどしよりぬのかわげんべえ) の交渉によって戦闘は回避されました。大野ではこのような緊迫した状況にあったので、隣接する勝山でも藩領の村々に軍事動員がかかったとみられます。