餞別と留守見舞い―江戸時代後期のある女性の旅に関する一資料から―

1. 丹生郡南菅生浦おぬいの「上参り」

江戸時代には庶民の旅も一般的になったといわれ、これを裏付けるように江戸時代後期の旅行に関する資料は数多く残されています。旅の道中を記した「道中記」や旅の費用を書き留めた「入用覚」などは比較的よくみられ、福井県文書館にも多く収蔵されています。反面、旅に関するしきたりや慣習を示す資料は少ないものの、若干残されています。

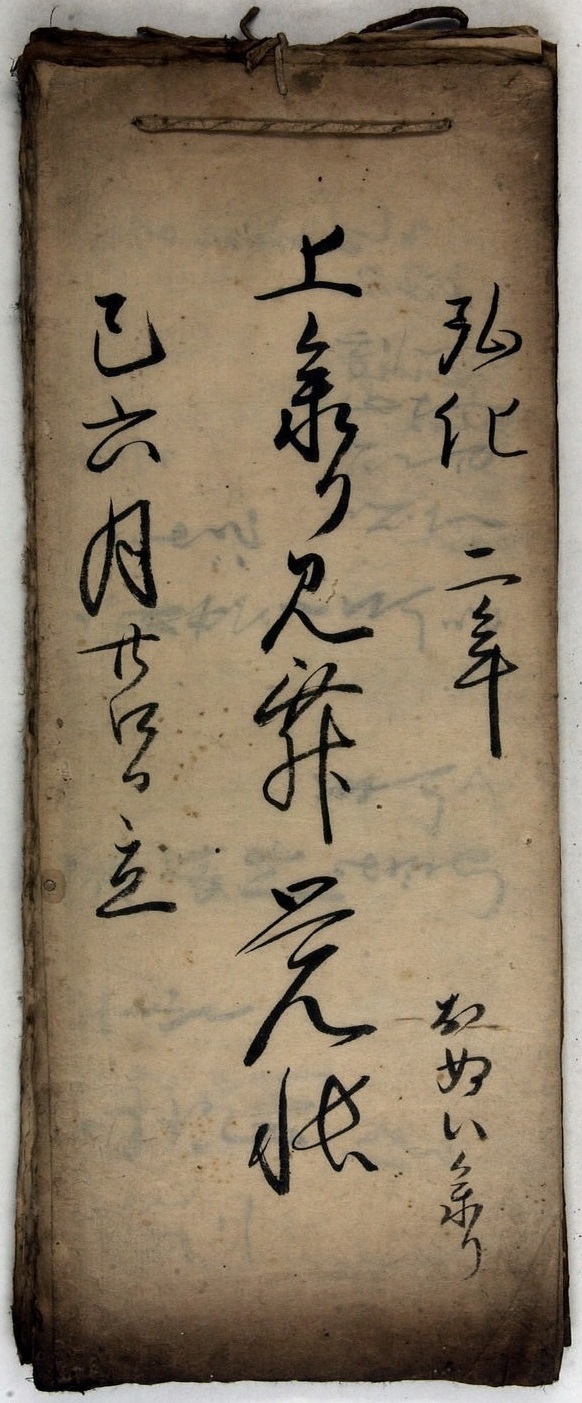

本コラムではそのような資料の一つとして、越前丹生郡の海沿いに位置する南菅生村の「松田三左衛門家文書」の中に含まれる、「上参リ見舞覚帳(おぬい参り)」(資料番号A0169-01453、以下、「見舞覚帳」と略記)という資料を紹介します。

本コラムではそのような資料の一つとして、越前丹生郡の海沿いに位置する南菅生村の「松田三左衛門家文書」の中に含まれる、「上参リ見舞覚帳(おぬい参り)」(資料番号A0169-01453、以下、「見舞覚帳」と略記)という資料を紹介します。

この「見舞覚帳」の標題や日付などからわかるように、この資料は松田三左衛門家の家内「おぬい」が1845年(弘化2)6月に行った「上参り」の「留守見舞い」などに関するものです。「上参り」とは上方の寺社参詣か、もしくは松田家の宗旨浄土真宗高田派の本山である伊勢一身田の専修寺への参詣かと推測されますが、この資料は「道中記」を含んでおらず、具体的にどこへの参詣に関するものか未詳です。ただ、支出の記録として「金壱歩(分) 永代きやう(経)」とあるので、後者の可能性が高いと考えられます。以下、資料の内容をみていきます。

2. 旅の前に餞別を「よばれる」おぬい

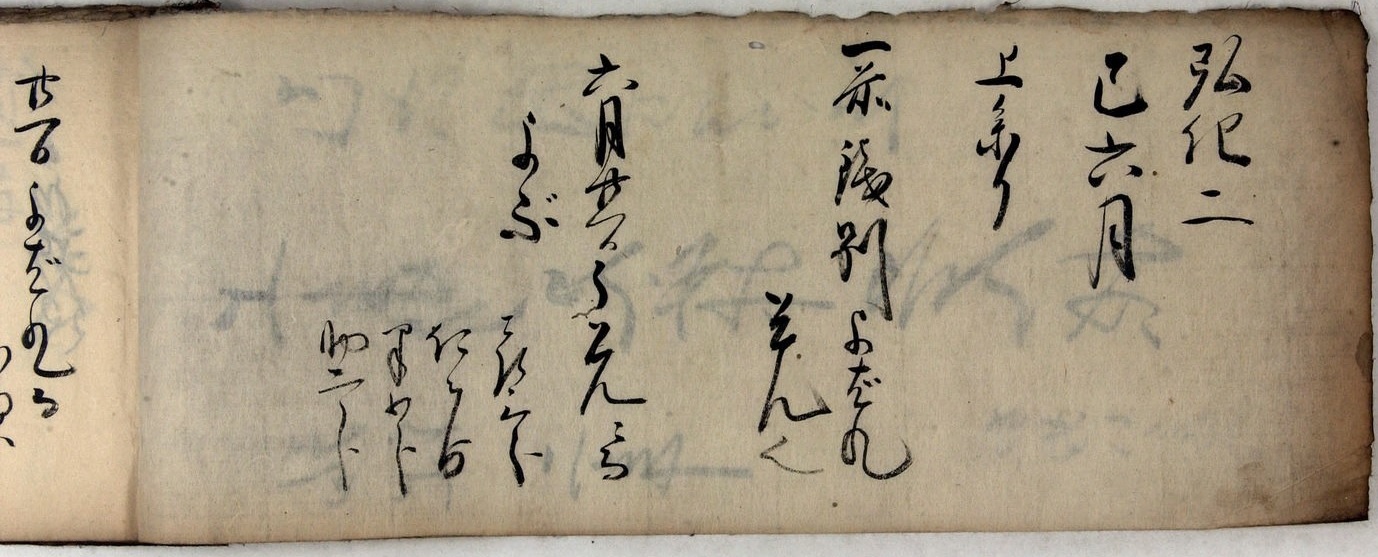

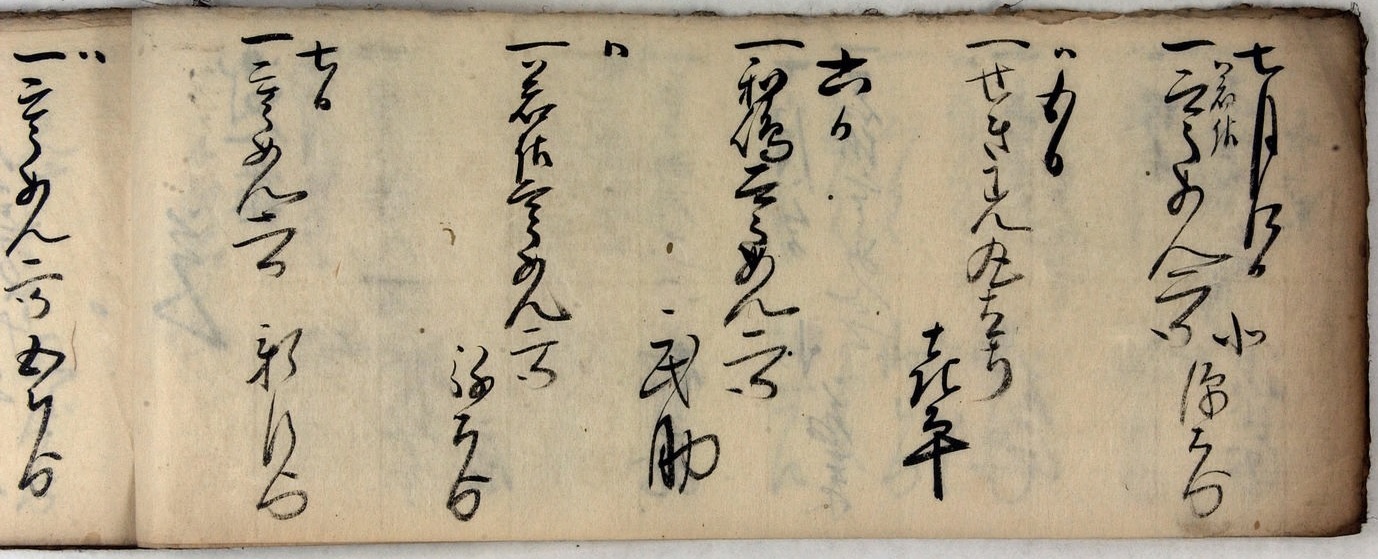

資料の表紙である写真1にみられるように、おぬいが旅に出発したのは6月24日ですが、記録は出発の3日前の6月21日付けの記録から始まります(写真2)。

写真2・3には「一、前銭別(餞別)よばれ覚也」と書いてあり、続いて「六月二十一日 うどんにてよぶ」とあり、喜三郎以下4名の人名が書かれ、続いて「二十一日よばれる おぬい」と書かれています。

この「よばれる」という表現は、今でも福井では広く使われているもので、ご馳走に招待されるという意味です。つまりこの記録は、「旅の前餞別として喜三郎ら4名からうどんをご馳走になった」ということを表しています。

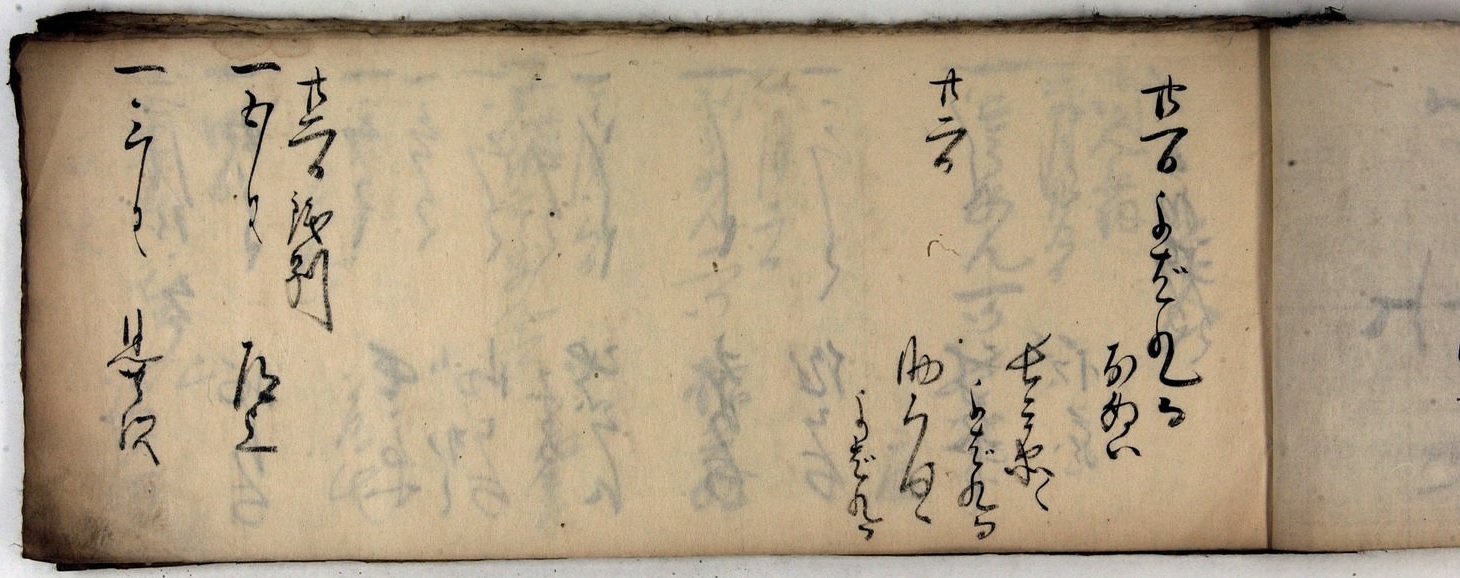

写真3にはほかに「二十二日 長兵衛へよばれる、助右衛門へよばれる」とあり、おぬいは翌6月22日にもこの2名に何かをご馳走になっています。当時は、旅の前にご馳走で旅行者をもてなし、旅の無事を祈る慣習があったようです。

6月22日から23日にかけておぬいが受け取った餞別についての記録もあり、12名から餞別として33匁を受け取りました。おぬいは、長兵衛の「かか」、助右衛門の「ばば」からも1匁ずつ餞別を受け取ったことがわかります。

この「よばれる」という表現は、今でも福井では広く使われているもので、ご馳走に招待されるという意味です。つまりこの記録は、「旅の前餞別として喜三郎ら4名からうどんをご馳走になった」ということを表しています。

写真3にはほかに「二十二日 長兵衛へよばれる、助右衛門へよばれる」とあり、おぬいは翌6月22日にもこの2名に何かをご馳走になっています。当時は、旅の前にご馳走で旅行者をもてなし、旅の無事を祈る慣習があったようです。

6月22日から23日にかけておぬいが受け取った餞別についての記録もあり、12名から餞別として33匁を受け取りました。おぬいは、長兵衛の「かか」、助右衛門の「ばば」からも1匁ずつ餞別を受け取ったことがわかります。

3. 「留守見舞い」で多いのは?

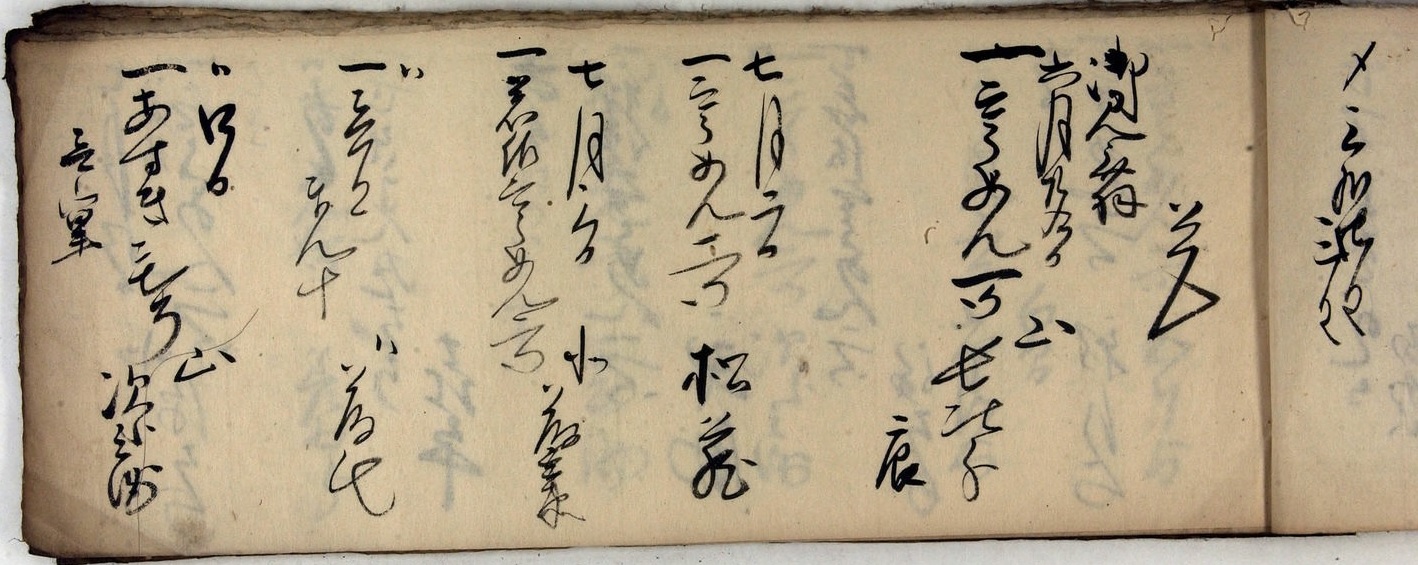

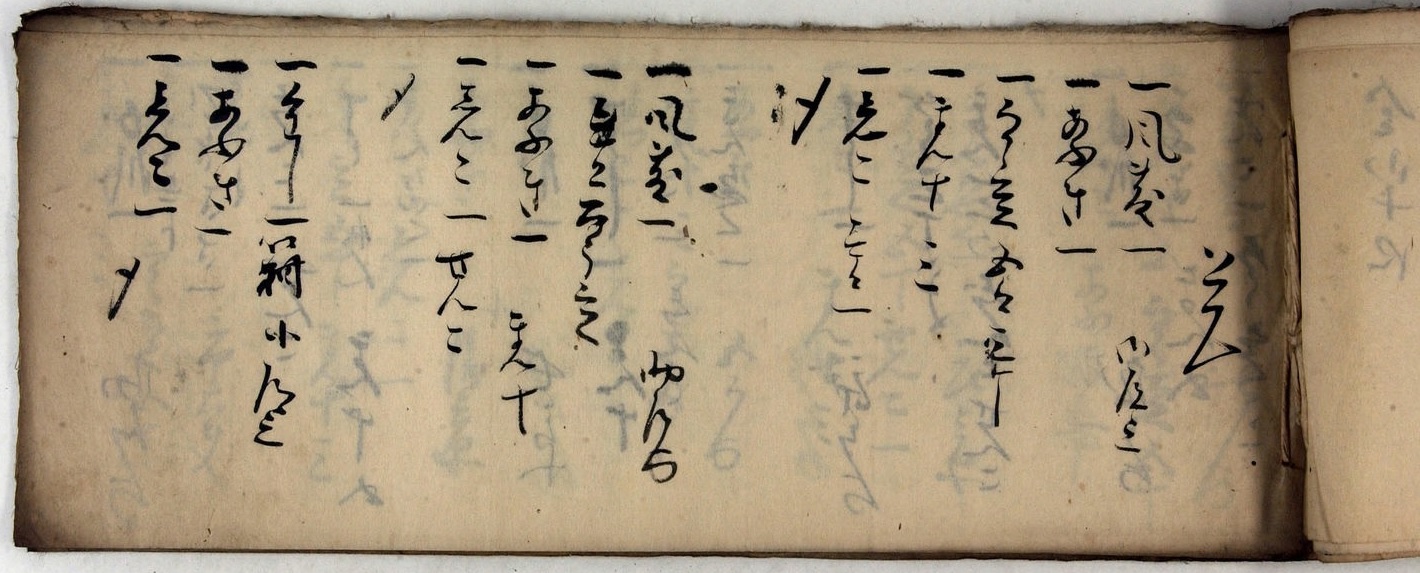

留守見舞いとは、旅行者の家族に贈られる見舞いのことで、この「見舞覚帳」のうちメインとなる記録です。写真4はその一部です。

おぬいが旅立った6月24日の5日後の6月29日に松田家に留守見舞いとして「そうめん(素麺)一ツ」が長次郎から贈られたのを皮切りに、松田家はさまざまな留守見舞いを受け取りました。そして留守見舞いは、7月19日に次右衛門から「せきワん(赤飯)」が贈られた記録を最後とします。このことから、おぬいは少なくとも7月19日ごろまで1か月近く旅をしていたことになります。

このとき留守見舞いとして受け取った金品を列記すると、次表のようになります。

このとき留守見舞いとして受け取った金品を列記すると、次表のようになります。

| 日付 | 留守見舞いの金品(数字は数量) |

|---|---|

| 6月29日 | 素麺1 |

| 7月2日 | 素麺2 |

| 7月3日 | 若佐(若狭)素麺2、銀1匁・饅頭 |

| 7月4日 | あずきもち一重、若佐素麺2 |

| 7月5日 | 赤飯丸鉢 |

| 7月6日 | 和嶋(輪島)素麺2、若佐素麺2 |

| 7月7日 | 素麺2、素麺2、素麺2、素麺2、赤飯、赤飯、饅頭、赤飯一重、饅頭、饅頭、饅頭、赤飯丸鉢 |

| 7月8日 | 素麺2・鯖4・烏賊3、素麺3・鯖 |

| 7月9日 | 赤飯、赤飯、3匁見舞料 |

| 7月10日 | 赤飯、赤飯 |

| 7月11日 | (赤飯?)、(赤飯?) |

| 7月12日~14日 | 素麺2、素麺2、素麺1、素麺2、銀3匁、銀3匁、赤飯、素麺2 |

| 7月15日 | 素麺2 |

| 7月17日 | 素麺3・菓子箱1 |

| 7月18日 | 素麺2 |

| 7月19日 | 素麺1、赤飯 |

このときの留守見舞いの品としては、素麵、赤飯、饅頭が多いことがわかります。赤飯や饅頭は江戸時代の越前におけるさまざまな贈答の場面ではよく利用されていました。また素麺は産地名の付されていないものが大半ですが、産地名の付された若狭素麺と輪島素麺がみえ(写真5)、当時これらは一種のブランド贈答品として越前でも流通していたことがわかります。なおこれらの素麺は、「一ツ、二ツ」と数えられているので、束の素麺ではなかったことがうかがえます。

留守見舞いの品は、留守を預かる人が手軽に食べることができるものが多いようです。そのようにみると、この留守見舞いという慣習は、旅行者が男性の場合でも贈られていたことが知られていますが、おぬいが1か月近くも家を空けて長旅ができた要因の一つと考えられます。実際おぬいは、1857年(安政4)7月には信濃善光寺参詣のため同様に1か月近く旅をしたことがわかっていますが、このさいにはご馳走によるもてなしはなかったものの、餞別や留守見舞いが同様に贈られていることがわかります(松田三左衛門家文書「善光寺参リ見舞覚帳(家内おぬい)」、資料番号A0169-01454)。このように多くの人の支援により参詣の旅が行われたことからみて、おぬいの旅は村や地域を代表する代参としての意味もあったのかもしれません。

4. さまざまな土産

餞別や留守見舞いを受け取ったさい、通常は土産をお返しとして渡す必要があるのは、今も昔も変わりません。「見舞覚帳」の餞別や留守見舞いの記録の後には、写真6のような土産の配分に関する記録が付されています。

餞別や留守見舞いの多寡に応じて、「御道上(道場)」や助左衛門をはじめとする人びとにさまざまな土産が配分されていることがわかります。このときおぬいは、「ろうそく(蝋燭)」、「まん十(饅頭)」、「志んこ(沈香)」、「せんこ(線香)」、菓子などを土産として渡していますが、蝋燭や沈香が多いことから、参詣の御利益を分ける意味もあったようです。また、「きせる」や「風敷(風呂敷)」、「きんちゃく(巾着)」、「あふき(扇)」などを渡している場合もあり、相手により少しずつ土産の内容を変えていたようです。

おわりに

以上でみたようにこの資料は、旅行予定者のおぬいに対するご馳走によるもてなしのほか、おぬいが留守となる間に松田家が受け取った留守見舞い、加えて土産の配分を記録したものからなっています。旅行の前、旅行中、旅行の後の時系列に沿った記録で、互酬性に基づく江戸時代の旅の諸慣習の一端を示す資料といえます。

本コラムでみたような、旅行予定者に対するご馳走によるもてなしや「留守見舞い」などの諸慣習がいつから行われ、いつごろまで残っていたのかを調べるのはなかなか難しいですが、このような諸慣習を背景として江戸時代の旅が行われていたことは興味深いことと思われます。

本コラムでみたような、旅行予定者に対するご馳走によるもてなしや「留守見舞い」などの諸慣習がいつから行われ、いつごろまで残っていたのかを調べるのはなかなか難しいですが、このような諸慣習を背景として江戸時代の旅が行われていたことは興味深いことと思われます。

宇佐美雅樹(2024年3月29日作成)