貴重図書・特別文庫

目次

【貴重図書の紹介】

『撮要新聞』

『一乗録』

『福井城旧景』

『若越宝鑑』

『敦賀十勝』

『若州良民伝』

『若州雲浜八景』

『若狭国志』

『新刊勿聴子俗解八十一難経』

『解臓図賦』

『解体新書』

『議事之体大意』

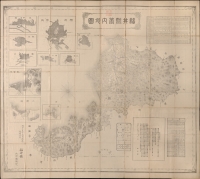

『福井県管内地図』 明治15(1882)

『福井県管内全図』 大正6(1917)

吉田初三郎の鳥瞰図 昭和5(1930)・昭和8(1933)のもの6点

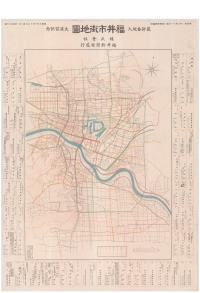

『最新番地入福井市街地図』 昭和8(1933)

『大日本職業別明細図』 昭和15(1940)・大正14(1925)

『福井戦災復興都市計画図』

『志濃夫廼舎歌集』

【特別文庫の紹介】

小泉家所蔵資料

嵯峨家所蔵資料

布川正沖・正輔文庫

三田村保正採択・県内有名在銘押形集(刀剣)

貴重図書の紹介(福井県立図書館所蔵)

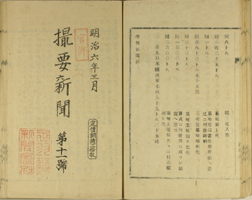

『撮要新聞』(さつようしんぶん)

明治5(1872)年8月に発刊された福井県で初めての新聞。旧福井藩士の富田厚積が足羽県権大属学校掛の公務の傍ら執筆したもので、月に2回、定価銅銭30枚で、足羽県新聞会社から刊行されました。明治6年1月、足羽県が敦賀県に吸収合併されると、発行所は足羽郡新聞会社と名前を変えましたが、同年3月に刊行された第11号を最後に廃刊となりました。

福井県立図書館ではこのうち第3号から第11号までを合冊したものを所蔵しています。半紙二つ折りの冊子形式で、内容は上意下達・勧善懲悪・文明開化を進める県の広報的なものであり、「新聞」と名がつくものの現代の新聞とは少し性格を異にしています。文明開化に伴う風俗の諸問題や、廃仏毀釈・越前大野護法一揆に関する記事など、福井県近代史研究の基本史料の一つに数えられています。

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。

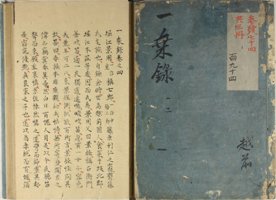

『一乗録』(いちじょうろく)

平成12(2000)年に新発見された朝倉氏に関する軍記。作者は不詳ですが、徳川家康を東照公と呼んでいることなどから、江戸時代中頃に書かれたと考えられています。朝倉氏の軍記としては『朝倉始末記』や『越州軍記』、『朝倉家録』などが知られていますが、『一乗録』はこれらのどれとも異なります。全三冊からなり、第一冊は朝倉氏の歴史、第二冊は朝倉家家臣の列伝、第三冊は越前一向一揆について書かれています。特に第二冊巻四の家臣列伝の記述が、従来の軍記にはなかったものとして評価されています。これまでは名前だけが知られており、所在が不明であったことから、平成13年7月10日付の福井新聞では「幻の軍記」として一面で大きく取りあげられました。

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。また『一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要2001』(2002年、朝倉氏遺跡資料館)には第二冊巻四のみ活字翻刻が載せられています。

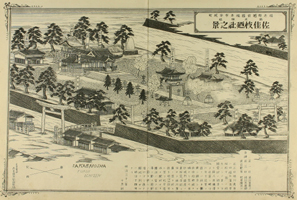

『福井城旧景』(ふくいじょうきゅうけい)

昭和2(1927)年、郷土史家・山下與平によって書写された画集。原本は旧福井藩士大越家に伝わっていたもので、現在は福井市立郷土歴史博物館に収蔵されています。画は全部で25図あり、幕末頃の福井城下の様子が描かれています。福井城の門周辺の画が多いのですが、九十九橋や御本城橋、片町近辺なども描かれています。また画には、登城途中の家臣や、天秤棒を担いで物を売り歩く商人、川舟で足羽川を往来する人々の様子なども描きこまれており興味が尽きません。書写者の山下與平(與兵衛)は、福井市足羽上町(現足羽一丁目)で蚊帳などの麻製品を商う傍ら、山下文庫を主催して郷土人の書画を収集し、『越人遺墨写真帖』『明治天皇北陸御巡幸福井県誌』『北荘城主堀秀政』などの郷土誌を発行しました。

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。また『写真で見る順化地区史』(ふるさとおこし順化地区委員会、1991年)に一部カラー図版と解説が、掲載されています。

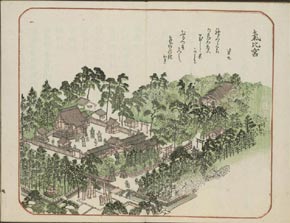

『若越宝鑑』(じゃくえつほうかん)

明治32(1899)年、日本名蹟図誌の第5編として名古屋光彰館から刊行された全3冊の地誌。編者の渡辺市太郎(豊陽)は、愛知県出身で刊行当時は京都に在住していました。郡ごとに名所旧蹟を記し、別に「社寺の部」を立てて神社仏閣の縁起と俯瞰図を載せています。本文は『越前国古今名蹟考』や『敦賀十勝』『若狭国志』など先行する地誌に基づいて書かれており、俯瞰図は実際に渡辺がその地を訪れて描いたものです。細密な銅版画による寺社の俯瞰図は、19世紀末当時の寺社の様子を今に伝える貴重な資料として、後に様々な郷土誌に引用されています。福井県立図書館所蔵本は、郷土史家の山下與平が旧蔵していたもので、大正14年に元からの表紙が破損したために、新しい表紙に付け替えられことが記されています。

『若越宝鑑(全)(復刻版)』(1973年、歴史図書社)が出版されています。

『敦賀十勝』(つるがじっしょう)

明治7(1874)年、敦賀で出版された詩画集。編者は敦賀真願寺の住職・益田伸藝、版画は敦賀の画家・内海元紀。明治天皇の北陸巡幸が決まった際、敦賀の歴史や風物を紹介する目的で発行が企画されたもので、石塚資元の地誌『敦賀志』から10の名勝が選ばれ、風景に和歌・漢詩・由緒・故事が添えられています。昭和53年1月、福井新聞で「幻の画集 敦賀十勝」として紹介されたように、現存する数は極めて少ない幻の書です。絹表紙の豪華版と普及版とがあるようですが、本館所蔵本は普及版です。画を描いた内海元紀は三代続く日本画の家の二代目で、父は円山応挙に師事したとされる元孝、子は南宋画の福井三堂の一人に数えられる吉堂です。

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。ほかに白崎明・監修解説『敦賀十勝 内海元紀版画集』(ギャラリーふくだ、1978年)、大阪ガス敦賀事務所・編『敦賀十勝 明治の風景』(大阪ガス敦賀事務所、1998年)に、カラー図版が掲載されています。

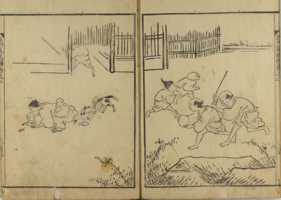

『若州良民伝』(じゃくしゅうりょうみんでん)

小浜藩士・塩野伯篤が、九代藩主・酒井忠貫の命により、藩内の孝子・節婦・良民など約60名の善行・伝記を集めて収録したものです。安永9(1780)年に完成し、翌天明元年に京都で出版されました。寛政元(1789)年の幕府の命により全国各地から孝行・忠義・潔白・農業出精などの事例が集められ、『官刻孝義録』が刊行されたのが享和元(1801)年。『若州良民伝』は『官刻孝義録』より20年も早く出版されたことになります。巻之二に収められている綱(綱女)は、奉公先の幼子を狂犬からかばって救ったために自らは命を落とした忠義の女性として、戦前は修身の教科書にも載せられるほど有名でした。小浜市には今も「忠烈綱女之碑」が建っています。

若州良民伝 巻之一

若州良民伝 巻之二

若州良民伝 巻之三

若州良民伝 巻之四

また『小浜市史 史料編1』(小浜市役所、1971年)、『若州良民伝』(若狭路文化研究会、2004年)に全文の翻刻が掲載されています。

『若州雲浜八景』(じゃくしゅううんぴんはっけい)

正徳4(1714)年または正徳5年に、小浜で刊行された詩画集。小浜町民の桑村丈之進が、主に京都在住の貴族・武士・僧侶・文人に詩歌を求めて編集し、素海がその詩歌を浄書、風翠が絵を描いたものです。もともと八景は、中国湖南省の瀟湘八景に始まるとされていますが、日本では滋賀県の近江八景、神奈川県の金沢八景が有名です。雲浜八景には小浜城近辺の後瀬山、青井山、津田の入江、両児島(双児島)、雲浜城(小浜城)、蒼島、久須夜ヶ岳、多太神社が選ばれています。本書は広く世に流布したらしく、幾つかの書籍に引用されていますが、小浜を襲った数度の大火により、現存するものは数点となってしまいました。

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。また『小浜市史 史料編1』(1971年、小浜市役所)で内容を読むことができます。

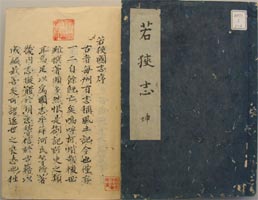

『若狹国志』(わかさこくし)

小浜藩の儒学者・稲庭正義が、六代藩主・酒井忠存の命により編纂した若狭国の地誌(地理書)です。完成したのは寛延2(1749)年。若狭国三郡(遠敷郡、大飯郡、三方郡)について、郷名や村名、山川などの地名をあげ、その由来や伝承を記しています。他にも名産品や神社仏閣、ゆかりの人物の伝記などを載せられており、内容は先行する『若狭郡県志』の記載に近く、オリジナリティに乏しいとの指摘もありますが、独自の記述も見られます。写本は、国立国会図書館や小浜市立図書館酒井家文庫など数多く残存していますが、それぞれの内容上の差異は少ないとされています。当館所蔵の写本は五巻二冊からなりますが、誰がいつごろ書写したものかは不明です。

また『小浜市史 史料編1』(小浜市役所、1971年)、『越前若狭地誌叢書 続巻』(松見文庫、1977年)に全文の翻刻が掲載されています。

『新刊勿聴子俗解八十一難経』

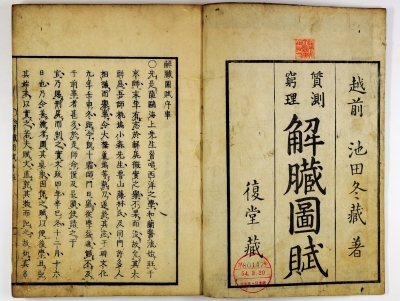

『解臓図賦』(かいぞうずふ)

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。

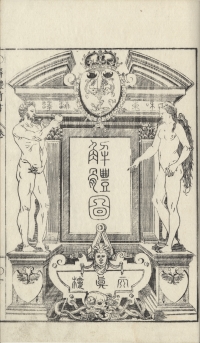

『解体新書』(かいたいしんしょ)

安永3(1774)年8月、小浜藩医の杉田玄白、中川淳庵らが、オランダ語で書かれた解剖図譜『ターヘル・アナトミア』(著者はドイツ人クルムス)を翻訳し、出版したものです。本文4巻は全文が漢文で書かれており、別に序文と解剖図とを載せる序図の巻があります。5巻とも揃った安永の初版本は珍しく、小浜市立図書館や国立国会図書館など十数機関にしか所蔵されていません。『解体新書』の出版は、医学の近代化への足がかりとなっただけでなく、蘭学・洋学興隆のきっかけにもなり、日本文化史上において重要な意義を持つものと位置付けられています。

解体新書 序図

解体新書 巻之一

解体新書 巻之二

解体新書 巻之三

解体新書 巻之四

また酒井シヅ『解体新書・全現代語訳』(講談社学術文庫)で、全文を読むことができます。

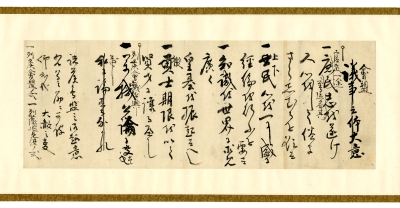

『議事之体大意』(ぎじのていたいい)

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。

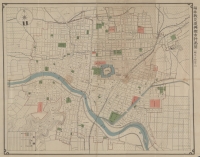

『福井県管内地図』 (明治15年(1882))

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。

『福井県管内全図』 (大正6年(1917))

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。

吉田初三郎の鳥瞰図 (昭和5(1930)年・昭和8(1933)年)

「福井県鳥瞰図」(昭和8年)

「福井市鳥瞰図」(昭和8年)

「若狭小浜町鳥瞰図」(昭和8年)(若狭図書学習センター所蔵)

「天下の絶勝東尋坊・三国・芦原・永平寺案内図絵」(昭和5年)

「武生町鳥瞰図」(昭和8年)

「福武電鉄及南越鉄道沿線名所図絵」([1933])

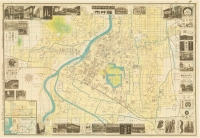

『最新番地入福井市街地図』

デジタルアーカイブ福井で、見ることができます。

『大日本職業別明細図』 (昭和15(1940)年)

『福井戦災復興都市計画図』

『志濃夫廼舎歌集』(しのぶのやかしゅう)

明治11(1878)年8月、幕末の歌人・橘曙覧の遺稿集として、長男・井手今滋によって刊行されました。曙覧生前の自撰歌を中心に860首が収録されており、有名な「たのしみは…」で始まる独楽吟も収められています。曙覧は生前には歌集を出せませんでしたが、この歌集によって多くの文学者たちの評価を得るところとなり、その名は全国に広まりました。1994年、天皇皇后両陛下訪米の際、歓迎式典でビル・クリントン大統領(当時)のスピーチに、曙覧の歌が引用されたことは有名です。福井県立図書館所蔵本は与謝野礼厳から息子で歌人の与謝野鉄幹(寛)に引き継がれたもので、鉄幹の妻・与謝野晶子の蔵書印も押されています。

志濃夫廼舎歌集 一

志濃夫廼舎歌集 二

志濃夫廼舎歌集 三四

志濃夫廼舎歌集 五

また水島直文・橋本政宣/編注『橘曙覧全歌集(岩波文庫)』(1999年、岩波書店)、辻森秀英/増補『新修 橘曙覧全集』(1983年、桜楓社)などで、全文を読むことができます。

特別文庫の紹介

小泉家所蔵資料(こいずみけしょぞうしりょう)

寄託資料。個人蔵。

明治・大正期の新聞(『福井新聞』や『若越自由新聞』など)、明治期の『福井県令達類聚』などをおさめています。

マイクロフィルムで閲覧することができます。

嵯峨家所蔵資料(さがけしょぞうしりょう)

寄託資料。個人蔵。

昭和41年に寄託を受けました。大正から昭和初期にかけての『大坂毎日新聞』と明治30年代の『若越自由新聞』等の地方新聞からなります。

マイクロフィルムで閲覧することができます。

布川正沖・正輔文庫(ぬのかわまさおき・まさすけぶんこ)

福井県立図書館所蔵資料。平成11年に寄贈を受けました。

布川家(通称・東布川家)は、大野藩屈指の名家で大野町七間通り(現大野市)で酒造業を営んでいました。本文庫は、東布川家第8代当主で国学を学び和歌にも優れた正沖(まさおき)および第9代当主で県会議員、大野町長を歴任した正輔(まさすけ)の蔵書約240タイトルからなっています。

三田村保正採択・県内有名在銘押形集(刀剣)(みたむらやすまささいたく けんないゆうめいざいめいおしがたしゅう)

福井県立図書館所蔵資料。平成15年に寄贈を受けました。

郷土史家・刀剣研究家の三田村保正氏が、県内神社に所蔵される刀剣の押形を採択したもので、国の重要文化財に指定されている藤島神社蔵(福井市)「則重太刀」や県指定文化財の三国神社蔵(三国町)「守次太刀」の押形14点からなります。

これら刀剣の大部分は、福井県立博物館編『越前ゆかりの名刀』(日本美術刀剣保存協会福井支部、1988年)に紹介されています。