展示内容

.jpg)

1868年(明治1) 「もしほ草 四(自第十六篇至第二十篇)(横浜新報)」

松平文庫(福井県立図書館保管) A0143-00501

デジタルアーカイブはこちら

『もしほ草』は、米国人ヴァン・リードが岸田吟香(ぎんこう)(洋画家岸田劉生の父)と共同で横浜の居留地から発行した新聞です。幕末の福井藩による国内外の積極的な情報収集の成果として、松平文庫にはこのような初期の新聞とその写しなどが数多く残されています。

紹介している部分は、「神戸よりきたりしはんじもの」です。「はんじもの」とは、文字や絵にある意味をあてつけて判(はん)じさせる謎解きの文書・絵画を指します。当時、国内で南北に分かれての戦争(戊辰戦争)状態であることを背景に、「右しばゐ凡十五年まへより相はじまり、当年になりいよいよおもしろくなり相なり申候」と、ペリー来航からの幕末の動乱を米国人の視点で滑稽(こっけい)に描いています。

.jpg)

1873年(明治6) 「撮要新聞 第十号」

杉本新助家文書 C0128-00001-011

『撮要新聞』は、1872年(明治5)8月に創刊された、福井県で初めての新聞で表紙以外は活字で印刷されています。元福井藩士で足羽県権大属・学校掛富田厚積(あつみ)(鴎波(おうは))が編集したもので、県内外、国外の記事を広く取り上げています。「新聞新説投示ノ御方ハ~御差出…」とあり、既に投書を求める記述があることも注目されます。

紹介している部分は1873年(明治6)から日本に導入された太陽暦に関する記事です。暦の変更により(旧暦)明治5年12月3日が、(新暦)明治6年1月1日とされました。

その結果、明治4年12月16日生まれの赤ん坊が、満1歳の誕生日を迎える前に数え年で3歳になってしまった事例が起こり、珍奇な話として紹介されています。

.jpg)

1882年(明治15)1月6日 「福井新聞 49号」

福井新聞社文書(当館蔵) A0178-00001-002

デジタルアーカイブはこちら

『福井新聞』と呼ばれる新聞は、明治期を通じて4回創刊されていますが、これはその最初のものにあたります。 主筆として大阪で立憲改進党の機関紙において活躍していた元福井藩士の山本鏘二(しょうじ)が招かれました。同紙も改進党系の立場をとっています。

福井県置県後間もないこともあり行政の整備に関わる記事がみられます。1月6日の第1面では、前年の主なできごとの一つとして、県庁の新築落成を紹介しています。1881年(明治14)2月7日に誕生した福井県は、当初、佐佳枝上町の小学師範学校を仮庁舎として発足し、同年11月に同町51番地に庁舎を新築移転しました。

.jpg)

1883年(明治16)3月31日 「北陸自由新聞」

宗石良雄家文書 C0045-00049

『北陸自由新聞』は、1882年(明治15)12月10日、南越自由党の機関紙として杉田定一により創刊され、翌年4月、83号まで刊行されました。1881年(明治14)の国会開設の勅諭以後、各地で政党樹立が盛んとなります。一般に当時の政党活動は新聞の刊行、演説会や親睦会等の実施が主なものでしたが、そのなかでも新聞がもっとも重要視されていました。

同紙の最大の特徴は、社説欄に私草憲法(民間でつくられた憲法案)の一部が掲載されていることです。内容は改進党系の諸案に由来しています。 自由党系の南越自由党の機関紙に改進党の憲法案を掲載した杉田の意図は、同紙によって北陸での党を越えた自由民権派勢力が結集することを狙ったと考えられます。

.jpg)

1894年 (明治27)10月28日 「福井」

福井県立歴史博物館蔵

『福井』は、1892年(明治25)2月から1896年(明治29)8月まで刊行された新聞です 明治20~30年代に発行された新聞の残存状況は、非常に断片的ですが、同紙については1894年(明治27)8月5日から約2年間にわたって、ほとんど毎号が連続して残存しています。

紹介記事は10月28日の日清戦争の勝報を伝えるものです。このような戦況の報告とともに県内での軍資献金や物品献納のようすなども掲載しており、現在のようなニュースや速報を中心とした新聞(中新聞)はこの時期に形づくられたといえます。

同紙は当時県内で「若越自由新聞」に次いで発行部数の多い新聞であり、ともに日清戦争をきっかけに発行部数を爆発的に伸ばしました。

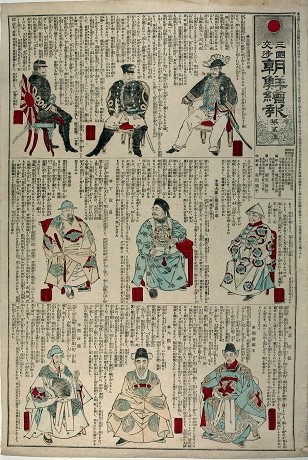

1894年(明治27)8月4日 「三国交渉朝鮮絵報(第2集)」

勝見宗左衛門家文書(当館蔵) B0037-00626

デジタルアーカイブはこちら

日清戦争時に発行された絵報(絵入りの新聞)です。大院君、事大党と独立党、李鴻章など朝鮮問題から日清戦争に関わる事項(人物)について、挿絵入りで紹介しています。

簡単な表現で女性・子どもにも読みやすいこと、他紙よりも情報をいち早く掲載することなどを売りにしていました。

.jpg)

1901年(明治34)12月25日 「福井新聞」

福井県立歴史博物館蔵

現在まで続く『福井新聞』は、1899年(明治32)8月28日に創刊されました。 敦賀―福井間の鉄道開通(明治29年7月)、福井測候所による天気予報の開始(同31年1月)、宿布発電所からの送電開始(同32年5月)、福井銀行の創業(同32年12月)などとあわせ、福井県内での文明開化が一段と進んだ時期での刊行でした。

紹介している部分は、福井新聞一面に掲載された新年号(明治35年1月1日)の付録の予告です。 明治30年代、新聞の販売競争が激化し、読者獲得のためにこうした付録的な要素(有名画家の絵画や双六など)が付けられ、新聞拡張に大きな役割を果たしていくことになります。

.jpg)

1905年1月1日(明治38) 「福井新聞」

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫蔵

当時、日露戦争の最中であったため、戦局に関する記事が多くみられます。 福井県庁でも時局を鑑みて所属の官公署に歳末年始の賀状を廃止することや、年末年始であっても登庁してそれぞれの職務を完遂しなればならないことが知事の説諭として述べられています。

また福井の産業として根付きつつあった羽二重業についても紙面の多くが割かれています。紹介している部分は1904年(明治37)の1~12月の羽二重相場表です。松方デフレから脱却した1886年(明治19)以降、急速な近代工業の発達がみられましたが、福井においては輸出向け羽二重製織がめざましい発展を遂げました。1902年(明治35)には絹織物生産額が京都府に次いで第2位になっています。

1912(明治45)年6月10日 「福井日報」

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫蔵

『福井日報』(正確には第二次~)は、1912年(明治45)5月2日に創刊されました。同紙は大正~昭和初期にかけて部数を伸ばし、『福井新聞』、『新福井日報』と並びたつ比較的規模の大きな地方紙へと成長しています。

同年の県内の大きな出来事としては福井市で3月から公営事業としてガス事業が始まったことが挙げられます。紹介している部分は6月10日に行われたガス事業の開業式に関するものです。

また、明治天皇の健康状態についての記事は、7月21日が初出で徐々に扱いが大きくなっていきます。それに応じて県内においても天皇の平癒を願う祈祷が神社・仏閣で行われたり、見舞の電報の打電や興行が中止となったりするなどの影響があったと記事に紹介されています。7月30日明治天皇は崩御し、明治は終わりを迎えることになります。

.jpg)

1918年(大正7)8月15日 「福井日報」

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫蔵

1918年(大正7)7月から9月にかけて、米騒動が全国的規模で起こりました。騒動は、7月中旬、富山県下の漁村の主婦が米の県外移出を阻止しようとしたことから同県下に不穏な状況が広まり、8月3日の同県西水橋町の「女房一揆」が全国的に報道されると一挙に全国に拡大しました。福井市でも同月13日に米騒動が起こっています。

8月15日の『福井日報』では全4面の紙面の大半が米騒動の記事となっています。1面においては食料暴動を論じ、2面を全国各地の米騒動のようす、3面では8月13日の福井市の状況を報じています。一部の若者たちにより釣鐘が乱打されたことで火災と勘違いし、足羽河原に集合した群衆は暴徒と化し、米穀店や知事公舎、官公署などを襲撃しました。

.jpg)

1910年(明治43) 「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

デジタルアーカイブはこちら

1909年(明治42)、皇太子(後の大正天皇)が福井に行啓されたことを記念して発行された写真帖です。福井市及び福井県内の名所旧跡、公共建造物や工場などの写真を掲載しています。

.jpg)

1909年(明治42) 「福井県敦賀郡名所古蹟写真帖」

敦賀市立博物館蔵

こちらも皇太子が福井に行啓されたことを記念して発行された写真帖です。 敦賀の名所旧跡、公共建造物などの写真を掲載しています。

.jpg)

1894年(明治27)2月28日

「(荒川邦蔵知事、山田卓介、市橋保治郎、熊谷五右衛門等県会議員集合写真、撮影:福井市勝木館) 」

伊藤三郎左衛門家文書(当館蔵)I0058-00349

デジタルアーカイブはこちら

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「越山若水(行啓記念写真集)」

加藤竹雄家文書(当館蔵) A0052-01441

.jpg)

「福井県敦賀郡名所古蹟写真帖」

敦賀市立博物館蔵

.jpg)

「福井県敦賀郡名所古蹟写真帖」

敦賀市立博物館蔵

.jpg)

「福井県敦賀郡名所古蹟写真帖」

敦賀市立博物館蔵

.jpg)

「福井県敦賀郡名所古蹟写真帖」

敦賀市立博物館蔵

.jpg)

「行啓記念写真帖」

福井市郷土歴史博物館蔵

.jpg)

「行啓記念写真帖」

福井市郷土歴史博物館蔵

.jpg)

「行啓記念写真帖」

福井市郷土歴史博物館蔵

.jpg)

「行啓記念写真帖」

福井市郷土歴史博物館蔵

.jpg)

「行啓記念写真帖」

福井市郷土歴史博物館蔵

.jpg)

「福井城下古写真」

福井市立郷土歴史博物館蔵

.jpg)

「福井城下古写真」

福井市立郷土歴史博物館蔵

.jpg)