展示内容

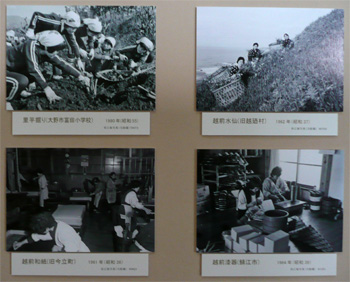

1945年(昭和20)から2005(平成16)までを、1年1枚の写真でふりかえる写真タペストリーです。

福井県では県政情報に加え、県内の自然・文化・歴史・観光地・特産品などを写真をまじえて紹介する広報誌『県民グラフ』(1960年~)、『グラフ福井』(1969年~)を発行しています。

こうした広報誌等のために撮影されたフィルムや紙焼きが多数残されています。

前半(10/28~11/23)は県内の各地域ごと、後半(11/25~12/21)はテーマごとに広報写真をパネルで紹介しています。

後半(11/25~)では、こども・学校、健康・くらし、特産品、災害のテーマごとに広報写真を紹介しています。

寄贈・寄託資料から

I0058-00352~00431 伊藤三郎左衛門家文書(当館蔵)

明治期に県会議員・衆議院議員を務めた伊藤家(現大野市)の写真の多くは、家族や学校などで思い出のために県内外の写真師によって写されたものです。

明治20年代から昭和前期まで、比較的古い時期のものが豊富に残されています。人々の服装や髪型、履物などから当時のくらしぶりを知ることができます。

加藤竹雄家文書A0052-01409(当館蔵)

吉田郡二日市村(現福井市)出身の加藤竹雄氏が 自ら現地で撮影した関東大震災直後の写真です。

罹災した人々や、消息を知らせるために銅像や電車にたくさんの貼り紙が 付けられているようすなどが写しだされています。

ふくい明治の写真師たち

パネル展示

ガラス張りの写真場をもつ勝木写真館 矢尾真雄家文書(整理中)

福井県内で、いつごろ、どんな人物が写真撮影に挑戦し、それを生業(なりわい)とする写真師が活動していたのかはまだよくわかっていません。ここでは、文書館の資料等でわかる範囲で、幕末から明治はじめの県内での写真撮影の試みや各地域の写真館の動きを紹介します。

日本最初の職業的な写真師といわれる鵜飼玉川が江戸の福井藩霊岸島(れいがんじま)屋敷で横井小楠らを撮影したのは1861年(文久元)。1)

その3年後の64年(元治元)に三国の彫刻師島雪斎(しませっさい)が福井城下、春嶽仮住所の内庭で写真撮影に挑戦していました。残念ながらこの時は天候が悪化し、撮影はうまくいかなかったようです。

さらに廃藩置県後、敦賀県のころ(明治6~9年)には、福井一乗町(現福井市順化二丁目)に「写真司 旭斎」がいたことがわかっています。旭斎は複数の風景や人物の写真を残しています。2)

また、1877年(明治10)6月に春嶽・茂昭が墓参のために来福した際には、足羽山松玄院庭内で後藤東作が両氏の大礼服御着用の姿を撮影し、それぞれ一枚ずつを泉邸(養浩館)に残したと記されています(福井県文書館資料叢書7『越前松平家家譜 慶永4』)。

翌78年(明治11)10月の明治天皇巡幸には宮内庁御用掛の写真師2名(古賀暁・山際長太郎)が随行し、藤島神社(新田塚)の老杉や社殿を撮影しました(『石川新聞』明治11年10月11日)。この風景写真は学習院大学に残っています。3)

県下で営業的に成功した職業写真師が登場するのは明治10年代です。福井の勝木惣三郎は開業年はわかりませんが、1882年(明治15)12月には屋根や壁の一部をガラス張りにした写真場を新築し、新聞に広告を載せていました。

新聞広告でみるかぎり、福井市街には84年(明治17)末に後藤景八が同様のガラス張りスタジオを開場しています。

この頃、国内では1883年(明治16)に江崎礼二が「早取り」と呼ばれる乾板撮影に初めて成功し、その後明治20年頃までに急速に乾板写真が湿板にとって代わります。5秒から10秒もかかった露出時間が何分の1秒となり、暗室を携帯しなければならない湿板写真の複雑な撮影技法から解放されて、写真は人々にとってより身近なものになっていきました。4)

県下各地域の明治期の写真館について、わかっている限りであげておきます。現存する写真や記録からさらにわかるものがあれば、お教えください。

| 地 域 | 写真師・写真館(営業が確認できる時期) |

| 福井市 | 吾妻館(和田慎吾・慎一、明治後期写真)、瀬古写真館(明治42年広告)、村田真盛館(明治42年5))、野路写真館(野路定吉、明治43年開業) |

| 坂井市 | 信田(明治後期写真)、天真館写真部(明治42年)5) |

| 大野市 | 安田写真館(明治30年代~)、吉田館(明治43年写真) |

| 勝山市 | 藤田写真館(藤田六之助、明治37年開業) |

| 鯖江市 | 恵美写真館(恵美善之介、明治28年開業) |

| 敦賀市 | 坂田写真館(明治33年開業)、松平写真館(明治42年5))、吉田雲峯(明治42年広告) |

| 若狭町 | 高橋徳蔵(明治34年写真)。 |

| 小浜市 | 窪田写真館(明治41年広告)、三宅雄三(明治41年広告)、武藤写真館(武藤信吉、明治41年広告)、井田写真館(井田米蔵、明治末期~) |

注 1)西村英之「福井写真史考」『福井市立郷土歴史博物館研究紀要』6 1998年

注 2)西村英之「野路定吉氏旧蔵明治初年の写真帳について」『福井市立郷土歴史博物館研究紀要』7 1999年

注 3)学習院大学史料館編『明治の記憶-学習院大学所蔵写真』2006年

注 4)小川健志『幕末・明治の写真』1997年

注 5)『福井県写真帖』1909年

関連講座

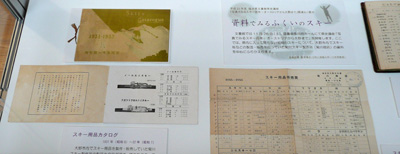

県史講座「写真でみるスキー百年 -オーストリアから大野まで」

平成23年11月26日(土)13:30~15:30 図書館多目的ホール ※終了しました。

講師:新井 博氏(びわこ成蹊スポーツ大学教授)

今年はスキーが伝わって100年。オーストリアから新潟県高田をへて奥越地域まで、スキーの歩みを写真をまじえてふりかえります。

ミニ展示「資料でみるふくいのスキー」

平成23年11月16日(水)~11月26日(土) 文書館閲覧室

※12月21日(水)まで延長しました。 ※終了しました。

講師の新井博氏の協力のもと、越後高田を経て県内に導入された初期のスキーについて、当時の写真や使われていた用具を紹介しています。

| 昭和初期 | スキー板(竹製) | 竹で作られたたスキー。木製よりも割安な価格で購入できた。 |

| 昭和初期 | スキー板(木製) | 裏面に脱着可能なアザラシの皮がついた木製のスキー。 |

| 大正10年代 | スキー板(竹製)・ストック | 県内で使用されていたスキーの中でも初期のもの。 |

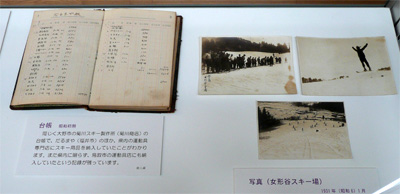

菊川スキー製作所(菊川商店)

菊川商店(現大野市)は、スキーを製造・販売していました。

女形谷スキー場写真

台帳からはだるまや(福井市)のほか、 県内や鳥取市の運動具店にスキー用品を納入していたことがわかります。