今月のアーカイブ Archive of the Month

若き春嶽の毎日 -新発見の御用日記から-

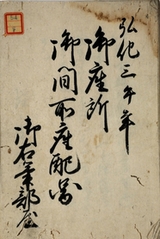

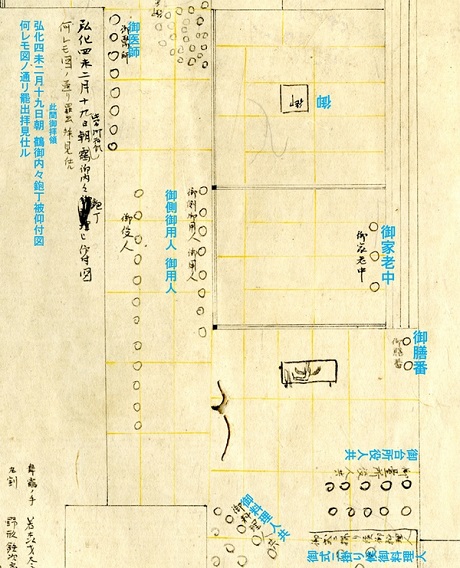

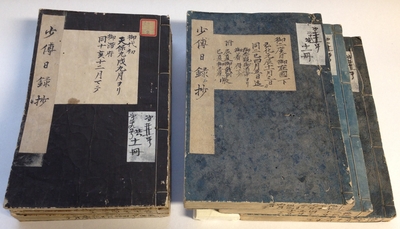

「弘化四年 御用日記」

宮崎長円家文書 A0180-00001

宮崎長円家文書 A0180-00001

このほど当館に寄贈された「御用日記」(1847年(弘化4))は幕末の福井藩主松平慶永(春嶽)の側向頭取鈴木主税(すずきちから)の手控えで、100年前に確認されながら、その後所在がわからなくなっていたものです。

この日記には書初めなどの年始の諸行事、乗馬や登山、 将軍の鷹が捕えた「御鷹の鶴」の拝領など、二十歳の青年藩主の生き生きとしたエピソードが ゆたかに記録されています。

同時に、書き手である鈴木主税の人物像も浮かびあがる好資料です

この日記には書初めなどの年始の諸行事、乗馬や登山、 将軍の鷹が捕えた「御鷹の鶴」の拝領など、二十歳の青年藩主の生き生きとしたエピソードが ゆたかに記録されています。

同時に、書き手である鈴木主税の人物像も浮かびあがる好資料です

会期

平成26年10月24日(金)~12月24日(水) 文書館閲覧室

「弘化四年 御用日記」について

鈴木主税とは?

鈴木主税(1814~1856)は1842年(天保13)の寺社町奉行を皮切りに側向頭取・側締役等を歴任。若き藩主春嶽のブレーンとして活躍しました。

水戸藩の藤田東湖・熊本藩の長岡監物などとも親交があり、両者ともその才能を絶賛しています。熊本藩士で後に福井藩に招聘される横井小楠からも大いにその能力を認められていましたが、若くして江戸で死去しました。

また、鈴木は橋本左内の能力を見いだして春嶽に推挙したともいわれています。

水戸藩の藤田東湖・熊本藩の長岡監物などとも親交があり、両者ともその才能を絶賛しています。熊本藩士で後に福井藩に招聘される横井小楠からも大いにその能力を認められていましたが、若くして江戸で死去しました。

また、鈴木は橋本左内の能力を見いだして春嶽に推挙したともいわれています。

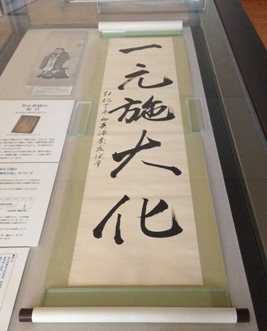

1月2日 書初めは5枚

1847年(弘化4)春嶽の書初め 松平春嶽書蹟「一元施大化」

福井市春嶽公記念文庫 福井市立郷土歴史博物館蔵

福井市春嶽公記念文庫 福井市立郷土歴史博物館蔵

新年最初に漢籍を読む読初めの後で書初めをされ、この時書かれた5枚のうち2枚が今に伝わっています。

日記から歳神棚に供える1枚には、この年からはじめて落款(署名等)を書かれたことがわかり、残り4枚には落款・押印ともあそばされたとあります。

「一元施大化」とは唯一の根源、限りない徳をもって人びとを導く、という意味でしょうか。のちに明治期になって軸装されたものです。

日記から歳神棚に供える1枚には、この年からはじめて落款(署名等)を書かれたことがわかり、残り4枚には落款・押印ともあそばされたとあります。

「一元施大化」とは唯一の根源、限りない徳をもって人びとを導く、という意味でしょうか。のちに明治期になって軸装されたものです。

田安斉匡筆「聖像」

田安斉匡筆「聖像」 福井市春嶽公記念文庫

福井市立郷土歴史博物館提供

また、1月2日の読初め、書初めが行われた御座所の御座の間の床には、父田安斉匡が描いた孔子像が掛けられていました(弘化2年正月から)。

1月11日 具足餅祝でよろい・かぶとを着用

桐崩紋骨牌礼畳具足 黄唐茶糸威二枚胴具足

双方とも福井市春嶽公記念文庫 福井市立郷土歴史博物館提供

双方とも福井市春嶽公記念文庫 福井市立郷土歴史博物館提供

具足(よろい・かぶと)に供えられた餅を頂戴する儀式の後、御座所にもどった春嶽は自身の具足を着てみたようです。

ちょうど具足をしまいにやってきた井原源兵衛と孫の司馬之助が居合わせて、“雄姿”を拝見。なんだか微笑ましい光景ですね。

よろい・かぶとの画像2点は、1847年(弘化4)の頃にあった春嶽のものです。

ちょうど具足をしまいにやってきた井原源兵衛と孫の司馬之助が居合わせて、“雄姿”を拝見。なんだか微笑ましい光景ですね。

よろい・かぶとの画像2点は、1847年(弘化4)の頃にあった春嶽のものです。

【追記】

展示後の調査で、この時御座の間に飾られ、春嶽が着用した具足は上の写真(春嶽所用)のどちらでもなかったことがわかりました。

春嶽は翌年の1848年(嘉永元)の具足餅祝の際にも御座の間に飾った 「緋威(ひおどし)の御具足」 を夕方着用し、この時には表広間や大奥へも 入り、詰め合わせた側近たちが拝見しています。中根雪江の『奉答紀事』では、2・3年前から忠昌ゆかりの緋威の具足を御座の間に飾って、夕方御召し試しあそばれたと述べています。

このことから、 この日記で着用したものもこの緋威の具足と考えられます。

この具足は忠昌が19歳で大坂夏の陣で着用したもので、治好の具足召初めの儀式でもこの緋威の具足が使われたということです。

展示後の調査で、この時御座の間に飾られ、春嶽が着用した具足は上の写真(春嶽所用)のどちらでもなかったことがわかりました。

春嶽は翌年の1848年(嘉永元)の具足餅祝の際にも御座の間に飾った 「緋威(ひおどし)の御具足」 を夕方着用し、この時には表広間や大奥へも 入り、詰め合わせた側近たちが拝見しています。中根雪江の『奉答紀事』では、2・3年前から忠昌ゆかりの緋威の具足を御座の間に飾って、夕方御召し試しあそばれたと述べています。

このことから、 この日記で着用したものもこの緋威の具足と考えられます。

この具足は忠昌が19歳で大坂夏の陣で着用したもので、治好の具足召初めの儀式でもこの緋威の具足が使われたということです。

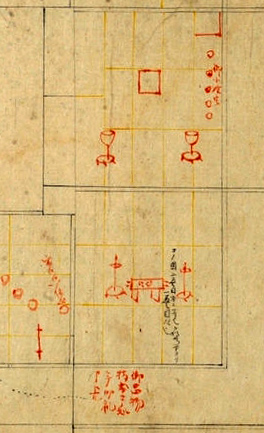

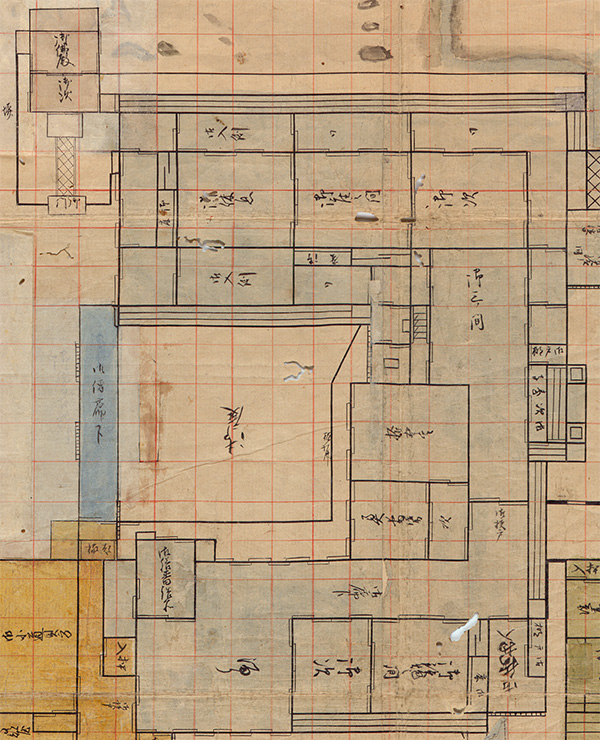

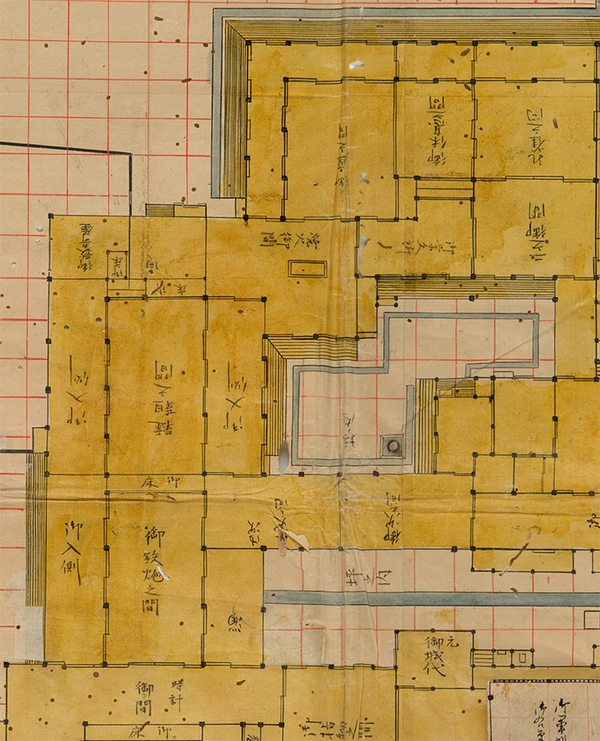

「御座所御間所座配図」

「御座所御間所座配図」松平文庫(福井県立図書館保管)

A0143-01067

デジタルアーカイブはこちら

また、この日は日暮れ時から恒例の福引も催されました。御用人、側向頭取、医師、近習、右筆、茶道方、小姓らが順次籤を引いて楽しんだようです。

2月19日 拝領の鶴をさばく

日記には2月19日、御座所鉄砲の間で行われた鶴庖丁の際の藩主や家臣それぞれの配置等が粗々描かれており、松平文庫にも同日の記録が残されています。

料理方の担当者は藩から能装束を借用して烏帽子・素袍姿で鶴には手をふれずに、長い真魚箸と庖丁のみで切り分けました。

日記には骨と胴の羽は残らず黒焼きにして、妙薬に(!)。そして首と翼は鶴庖丁の稽古のために庖丁人へくだされたとあります。

料理方の担当者は藩から能装束を借用して烏帽子・素袍姿で鶴には手をふれずに、長い真魚箸と庖丁のみで切り分けました。

日記には骨と胴の羽は残らず黒焼きにして、妙薬に(!)。そして首と翼は鶴庖丁の稽古のために庖丁人へくだされたとあります。

2月28日 桜の馬場で、ふいに乗馬

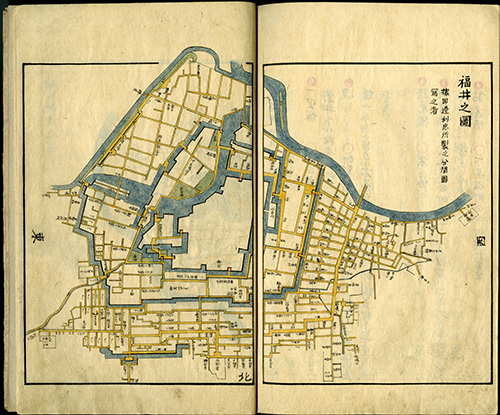

福井之図 『越前国古今名蹟考五 足羽郡上』

松平文庫 福井県立図書館保管 1215(M71-13)

松平文庫 福井県立図書館保管 1215(M71-13)

おりしも福井の城下は桜の花がまっ盛りでした。ことに桜が見事な馬場で弓の稽古を御覧になった後、御自身も乗馬を、という気分だったのでしょうか。

馬乗袴ではなく普通の袴をお召しでしたが、かまわず馬に乗られています。

馬乗袴ではなく普通の袴をお召しでしたが、かまわず馬に乗られています。

桜の馬場は福井城の東南 (上の「福井之図」は南が上になっていますので左上部の川沿い)、荒川沿いの土居の内側にある馬場で、土居に桜並木が植えられていました。

その他のエピソード あれこれ

御座所御座の間・鉄砲の間周辺

当館閲覧室で大型複製シートで見ることができます(展示期間中)。

本丸御座の間周辺

当館閲覧室で大型複製シートで見ることができます(展示期間中)。

松平春嶽(慶永)が藩主時代の側向頭取御用日記

松平慶永(春嶽)が藩主であった時期に側向頭取が記した御用日記です。

ポスター

福井県文書館

〒918-8113

福井県福井市下馬町51-11

TEL.0776-33-8890

FAX.0776-33-8891

Mail.bunshokan(at)pref.fukui.lg.jp

開館時間

開館時間 9:00~17:00

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

第4木曜日