今月のアーカイブ Archive of the Month

福井城下の生活用具 -椀やゲタが語る福井藩士のくらし-

1994年(平成6)から本格的に始まった福井城跡の発掘調査では越前焼や瀬戸などの陶磁器のほかに、木製品や金属器など江戸時代の城下のくらしを物語るものが数多く出土しました。

そのなかで日常的に使われていた漆の椀や下駄、包丁などをそこで暮らした福井藩士の資料とともに紹介します。

そのなかで日常的に使われていた漆の椀や下駄、包丁などをそこで暮らした福井藩士の資料とともに紹介します。

県埋蔵文化財調査センター共催

会期

平成25年1月24日(金)~平成26年4月13日(日) 文書館閲覧室

出淵伝之丞屋敷推定地からの出土品とその履歴

「士族」松平文庫蔵

出淵家は伊与国出淵村(現愛媛県伊予市)出身で福井藩主忠昌の時代から家臣となり、代々武術にすぐれ、剣術の指南役も務めた家柄です(禄高は150石)。

出淵家は伊与国出淵村(現愛媛県伊予市)出身で福井藩主忠昌の時代から家臣となり、代々武術にすぐれ、剣術の指南役も務めた家柄です(禄高は150石)。1838年(天保9)に当主となった伝之丞は除痘館や武芸所などと係わり、郡奉行を務めました。

出淵盛親写真画 出淵家文書(当館蔵) X0139-00011

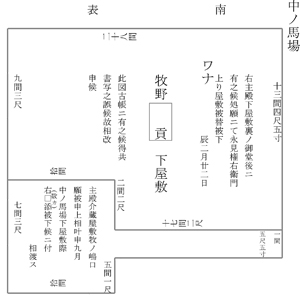

牧野主殿介の下屋敷

福井藩の重臣牧野主殿介(1825-1894、1,050石)は1863年(文久3)、50名からなる大番組の部隊長、大番頭の要職にあって横井小楠・由利公正らとともに挙藩上洛を計画しましたが、反対派に敗れ、翌年逼塞の処分を受けて隠居しました。

しかし、その後藩の中枢に復帰、小笠原幹と改名して69年(明治2)福井藩大参事となり、秋田県や入間県で参事としても活躍します。

しかし、その後藩の中枢に復帰、小笠原幹と改名して69年(明治2)福井藩大参事となり、秋田県や入間県で参事としても活躍します。

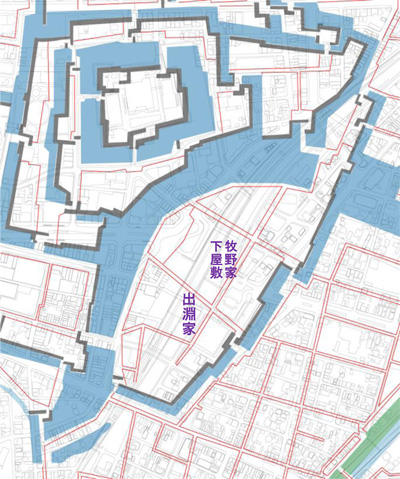

出淵家・牧野家下屋敷の発掘調査地点

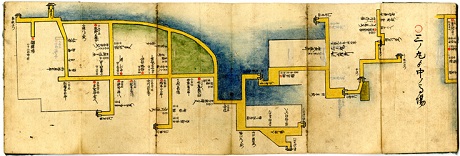

ポケット版の福井藩家中屋敷絵図 「三ノ丸より中ノ馬場」部分

携帯用に仕立てられた福井藩家中の住宅地図です。主要な屋敷地が9つに区分され、折本に仕立てられた表面に5区、裏面に4区が描かれています。

展示している「三ノ丸より中の馬場」は福井駅周辺の新幹線高架が通る地域です。彩色された堀(藍色)や道路(黄色)などで区分された屋敷地には藩士の氏名と知行高・扶持米などが記され、氏名の頭には家格を示す記号が付けられています。

赤い■●▲はそれぞれの家格「高知」「寄合」「定座番」を表しています。

展示している「三ノ丸より中の馬場」は福井駅周辺の新幹線高架が通る地域です。彩色された堀(藍色)や道路(黄色)などで区分された屋敷地には藩士の氏名と知行高・扶持米などが記され、氏名の頭には家格を示す記号が付けられています。

赤い■●▲はそれぞれの家格「高知」「寄合」「定座番」を表しています。

福井城下から出土した台所道具

漆絵の世界へようこそ!

福井城下に住んだ人の家紋

福井城下から出土した中国・日本各地の陶磁器

ポスター

福井県文書館

〒918-8113

福井県福井市下馬町51-11

TEL.0776-33-8890

FAX.0776-33-8891

Mail.bunshokan(at)pref.fukui.lg.jp

開館時間

開館時間 9:00~17:00

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

第4木曜日