今月のアーカイブ Archive of the Month

烈女ふたり-語り継がれた越前・若狭の孝行奇特人-

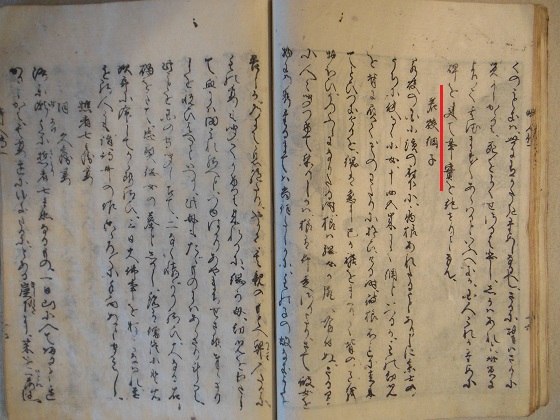

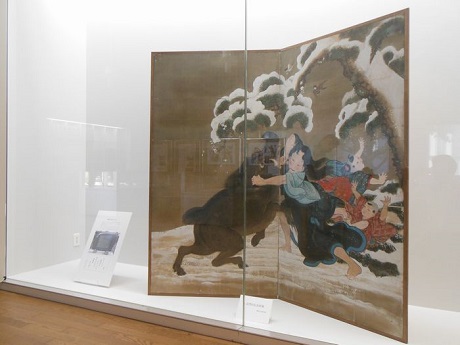

「忠烈のえ女 屏風」(一部) 越前市 本山毫摂寺蔵

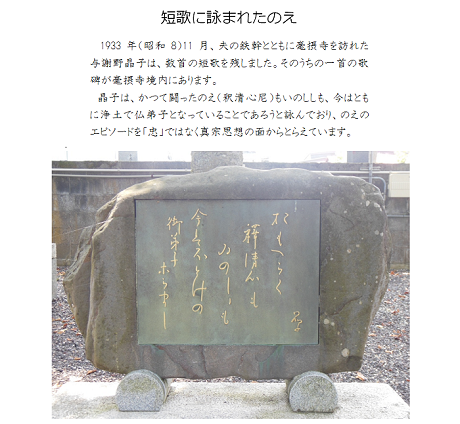

1808年(文化5)の冬、越前味真野の乳母のえ(当時42歳)は手負いのイノシシと組み合い、重傷を負いながらも毫摂寺の二人のこどもを守り、その後80歳まで生きました。

一方、江戸時代の中ごろ、若狭の奉公人つな(当時15歳)は身を挺して奉公先のこどもを狂犬から守りますが、ほどなく命を落とします。

展示では、越前の「のえ」、若狭の「つな」というふたりの烈女 (信念を貫いて行動した女性)をとりあげ、 孝行奇特人(江戸時代、親孝行やすぐれた行いで賞賛に値するとされた人びとのこと)の調査を示す資料やそのエピソードのひろがりを紹介します。

一方、江戸時代の中ごろ、若狭の奉公人つな(当時15歳)は身を挺して奉公先のこどもを狂犬から守りますが、ほどなく命を落とします。

展示では、越前の「のえ」、若狭の「つな」というふたりの烈女 (信念を貫いて行動した女性)をとりあげ、 孝行奇特人(江戸時代、親孝行やすぐれた行いで賞賛に値するとされた人びとのこと)の調査を示す資料やそのエピソードのひろがりを紹介します。

会期

平成27年8月28日(金)~10月21日(水) 文書館閲覧室

若狭の奉公人 つな

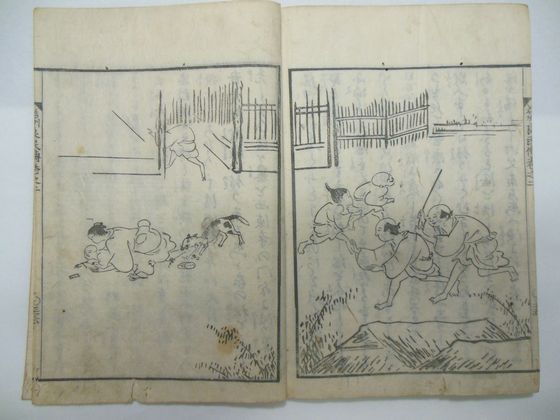

狂犬からこどもを守るつな

1781年(天明元)刊 『若州良民伝』 福井県立図書館蔵

『若州良民伝』によれば、つな(綱)は三方郡代官の手代・松見家に奉公人として仕えていました。子守中に狂犬に襲われ、つなは身を挺して主人のこどもを守ります。

駈けつけたつなの母はつなではなく、主人のこどもの安否を問うのみであったと伝えています。

駈けつけたつなの母はつなではなく、主人のこどもの安否を問うのみであったと伝えています。

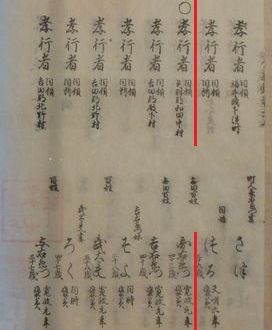

幕府が刊行した『孝義録』若狭国

1801年(享和元)刊 『孝義録』若狭国 松平文庫(福井県立図書館保管)

1789年(寛政元)、幕府は諸藩に善行者の表彰事例を報告させ、それをまとめたものを1801年(享和元)、『孝義録』全50冊として刊行しました。

『孝義録』若狭国には若狭の善行者が掲載され、つなのエピソードはさらに広く知られることになりました。

『孝義録』若狭国には若狭の善行者が掲載され、つなのエピソードはさらに広く知られることになりました。

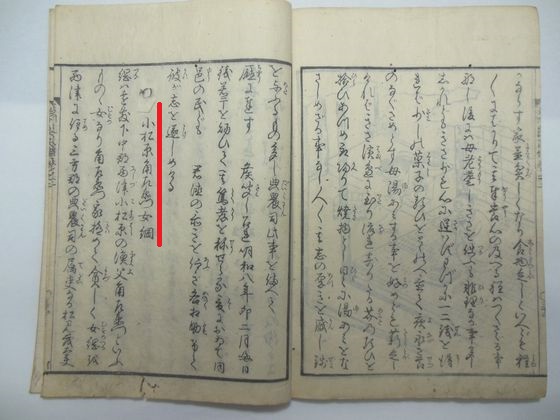

『近世畸人伝』のつな

1790年(寛政2) 『近世畸人伝』巻之一 福井県立歴史博物館蔵

『近世畸人伝』は1790年(寛政2)に伴蒿蹊が著した江戸時代の特色あるすぐれた人物百余名の伝記です。

『近世畸人伝』巻之一では、若狭のつなは学者として名高い中江藤樹や貝原益軒らに続いて「若狭綱子」として紹介されました。

『近世畸人伝』巻之一では、若狭のつなは学者として名高い中江藤樹や貝原益軒らに続いて「若狭綱子」として紹介されました。

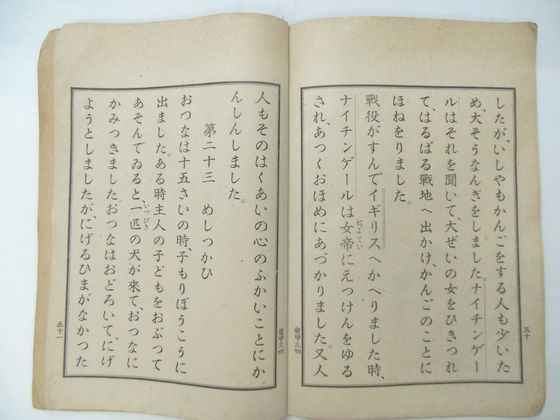

教科書のなかのつな

1916年(大正5)『尋常小学修身書』複式三・四年

坪田仁兵衛家文書 C0005-01491

坪田仁兵衛家文書 C0005-01491

つなのエピソードは近代の国定修身教科書にも掲載されました。

若狭などの地名や詳細な情報は省かれる一方、つなの「めしつかひ」という立場は強調され、忠のひとつのモデルとして学校教育で取り扱われたことがうかがえます。

若狭などの地名や詳細な情報は省かれる一方、つなの「めしつかひ」という立場は強調され、忠のひとつのモデルとして学校教育で取り扱われたことがうかがえます。

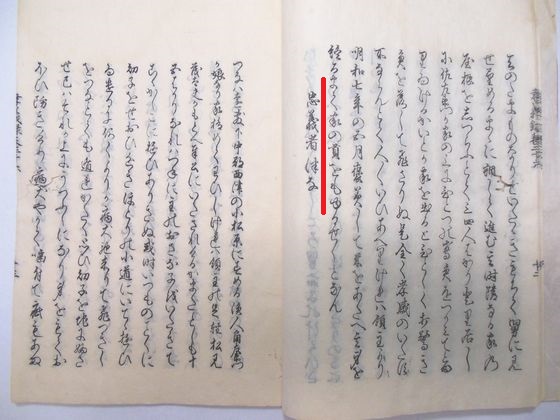

越前味真野の乳母のえ

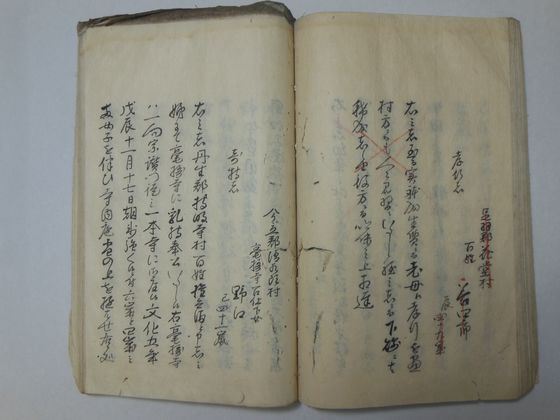

1809年(文化6) 「越前国孝行奇特人行状書」

松平文庫(福井県立図書館保管)

松平文庫(福井県立図書館保管)

1808年(文化5)、幕府は「孝義録続編」編さん資料の提出を各藩に命じました。この年の11月、イノシシからこどもを守ったのえは翌年藩から褒詞を受け、奇特者として記録され幕府に報告されました(ただし「孝義録続編」は未刊)。

朱筆が加えられたものは抹消・訂正された記録です。

朱筆が加えられたものは抹消・訂正された記録です。

野猪の牙

越前市 本山毫摂寺蔵

のえと組み合ったイノシシの牙と伝えられています。

命がけで毫摂寺(浄土真宗出雲路派本山)の息女二人を守ったのえは、6か所もの深傷を負いました。

昭和初期から毎年11月に毫摂寺で行われる「のえ女顕彰法要」で公開されています。

命がけで毫摂寺(浄土真宗出雲路派本山)の息女二人を守ったのえは、6か所もの深傷を負いました。

昭和初期から毎年11月に毫摂寺で行われる「のえ女顕彰法要」で公開されています。

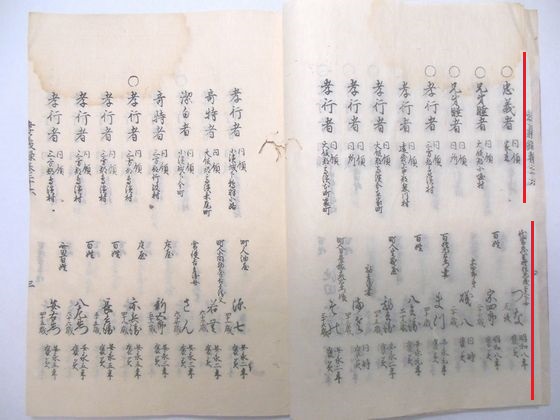

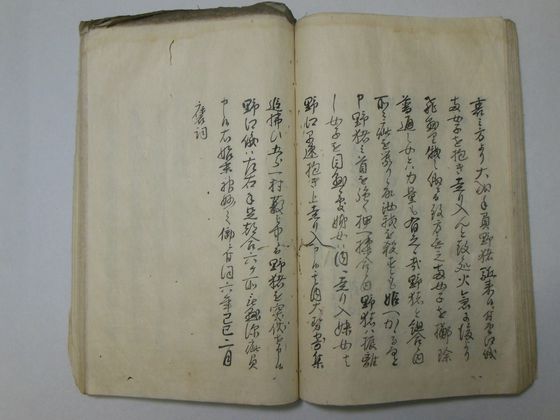

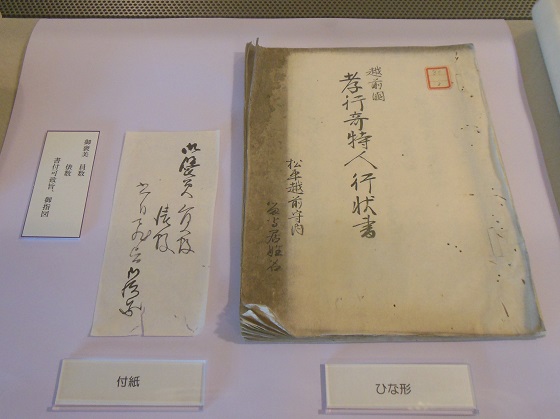

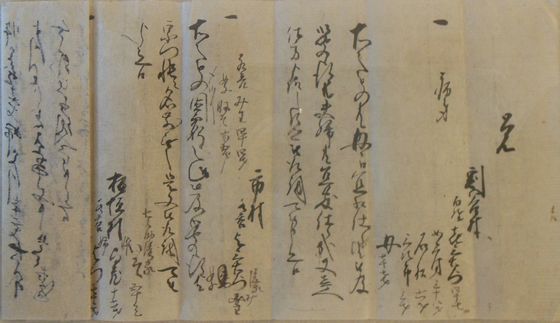

1810年の孝行奇特人の調査・報告

1811年(文化8) 「孝子奇特人行状書」ほか

松平文庫(福井県立図書館保管)

松平文庫(福井県立図書館保管)

幕府は1808年(文化5)に続き1810年にも孝行奇特人の追加調査と報告を各藩に命じました。

これに対し福井藩では、追加調査をもとに翌年に報告資料を作成しました。

資料作成のためのひな形や付紙(メモ)から、資料作成過程がうかがえます。

これに対し福井藩では、追加調査をもとに翌年に報告資料を作成しました。

資料作成のためのひな形や付紙(メモ)から、資料作成過程がうかがえます。

展示室内

「忠烈のえ女 屏風」 越前市 本山毫摂寺蔵

越前・若狭の孝行奇特人

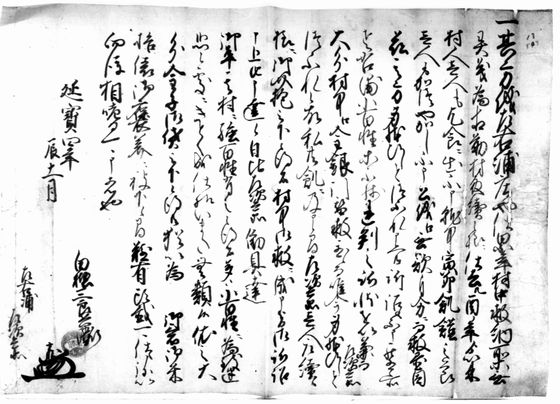

浦を救った奇特人

1676年(延宝4) 「褒美下シニ付達書」

佐藤徳次郎家文書 D0047-00054

佐藤徳次郎家文書 D0047-00054

丹生郡左右浦佐次兵衛は1669年(寛文9)以降、庄屋として村民を一人も乞食に出さず、さらに飢饉のさいにも一人も餓えさせることなく、浦を救いました。

資料は福井藩から佐次兵衛にこの件で褒美が与えられたさいの達です。

資料は福井藩から佐次兵衛にこの件で褒美が与えられたさいの達です。

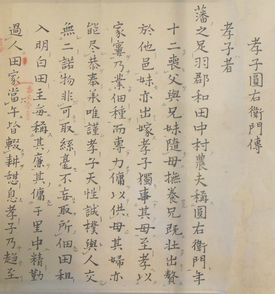

円右衛門の伝記

1789年(寛政元) 「孝子円右衛門伝」

松平文庫(福井県立図書館保管)

松平文庫(福井県立図書館保管)

1789年(寛政元)、福井藩儒官前田雲洞が漢文体で著した孝行人足羽郡和田中村円右衛門の伝記草稿です。

円右衛門の名前と伝記は『孝義録』に掲載されていることから、伝記正本は編さん資料として幕府に提出されたと考えられます。

円右衛門の名前と伝記は『孝義録』に掲載されていることから、伝記正本は編さん資料として幕府に提出されたと考えられます。

『孝義録』越前国にみえる円右衛門

1801年(享和元)刊 『孝義録』越前国

松平文庫(福井県立図書館保管)

松平文庫(福井県立図書館保管)

円右衛門は母に孝養を尽くし、1789年に藩から褒美が与えられました。酒を好む病床の母のため、遠方の府中まで買いに行きますが、これを知った母が負担に感じ酒を飲まないことを心配し、酒は人に乞うて得たと母に語ったことなど、母への孝が紹介されています。

孝行者などの調査

年未詳「覚(孝行者等取調べに付)」

飯田広助家文書 G0024-01654

飯田広助家文書 G0024-01654

鯖江藩から領内の大庄屋への覚で、今立郡割谷村喜三右衛門の 病身の母親(77歳)に対する孝行者が喜三右衛門本人のみかどうかなどを問うものです。

村むらから藩に孝行者などの情報提供が行われていたことを示しています。

村むらから藩に孝行者などの情報提供が行われていたことを示しています。

リーフレット

ポスター

福井県文書館

〒918-8113

福井県福井市下馬町51-11

TEL.0776-33-8890

FAX.0776-33-8891

Mail.bunshokan(at)pref.fukui.lg.jp

開館時間

開館時間 9:00~17:00

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

第4木曜日