| 8 領主と農民(2) | |

| ■年貢の納めかた |  ▲酒井忠勝 酒井忠勝は、酒井氏小浜藩の初代藩主 である。3代将軍家光付老中となり、1638 年(寛永15)大老となって幕府政治を動か し、62年(寛文2)76歳で没した。 東京都 酒井忠和氏蔵 |

| 年貢は代官から村に渡された免状にしたがい、庄屋が責任をもって高持百姓に割り当て、期限までに責任をもって領主へ納めなければならなかった。 福井藩領丹生郡大味浦の1615年(元和1)の例をみよう。村高51石9斗9升8合に対し、年貢率は6ツ6分(収穫の6割6分)であった。一般の村より高い率だが、これは同村が浦方で漁業の収入があることを見込んでいるからである。年貢に口米という付加税を加えた35石3斗4升8合6勺がこの年の年貢の総額である。大部分は米で納めるが、一部は6月までの畑作物などで納める夏成銀、および大豆で納めた。 そのほかに小物成として山の用益に対する山手銀21匁と、漁業にかかる海役・舟役107匁があった。小物成は本途物成の1割5分くらいになるのがふつうだが、ここの夏成の計算では米4斗が10匁とあり、これをあてはめると12石8斗となって、3割6分余りになる。 村ではこれらを少しずつ納め、翌年の11月に完納した。そこで代官大町靭負の下代竹田豊右衛門が、これを証明する皆済状を刀祢(庄屋)と百姓あてに渡し、ようやく前年分の年貢のすべてが終わったのである。完納がたいへん遅れたが、同年は作物の実りが悪かったためか、越前全体でみられたことだった。 |

|

|

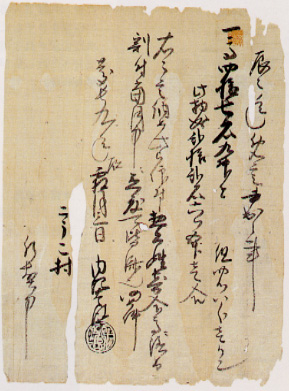

▲河合村年貢免状 「こうこ村」は福井藩領大野郡河合村である。この 免状は、1604年(慶長9)村高47石9升に対し22石 6斗5升1合を11月中に年貢として納めるよう、代 官が村の肝煎(庄屋)に指示したものである。 勝山市 斎藤甚右衛門氏蔵 |

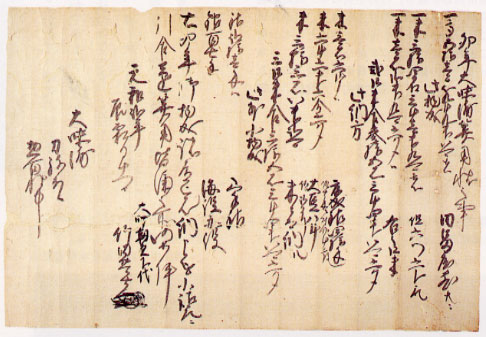

| ▲大味浦年貢皆済状 1616年(元和2)、福井藩領丹生郡大味浦にあてて代官大町靭負の下代竹田豊右衛門が 出した年貢の受取証文である。村高の6割6歩の年貢を米や大豆・銀で納め、ほかに小物 成として山手銀と海役・舟役を納入している。前年の年貢をちょうど1年遅れで納めたことが わかる。 朝日町 刀祢康輔氏蔵 |

|

▲年貢率の変化(1686〜1812) 小浜藩領三方郡鳥浜村では、年貢率は江戸時代前半が高く、1700年台になると50%近で固定化する。越前のうち鯖江藩領今立郡 西鯖江村の場合は、ほぼ20%台を前後し、幕府領坂井郡野中村はほとんど15%以下だが、1750年(寛延3)ころがとくに高い割合を 示す。 |

|