| 7 藩の家臣団(2) | |

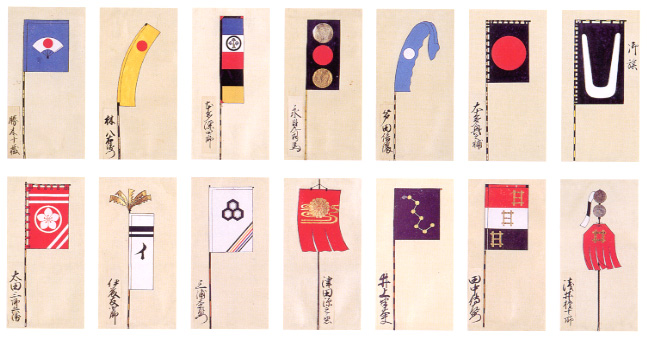

▲福井藩の指物 指物とは、武士の具足の背に指した長柄の飾りもののことで、旗には文字・記号などを染め抜き、その存在や所属などを明らかにした。 上図は、福井藩の幕末期の指物で、上段の右端は藩主家のものであり、ほかは家臣各家のものである。 松平文庫 松平宗紀氏蔵 福井県立図書館保管 |

|

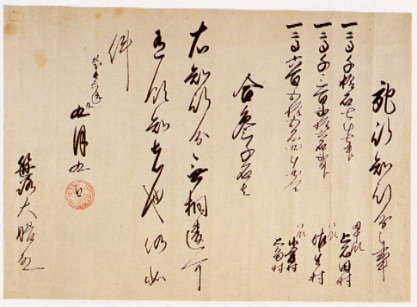

▲結城秀康知行宛行状 福井藩では、家臣に知行を現地で給与していた。この宛行状は、結城秀康が1601年 (慶長6)9月9日に笹路大膳に3000石を丹生郡上石田村などで与えたときのもので ある。 東京都 山縣昭彦氏蔵 |

▲1679年(延宝7)の小浜藩の人口構成 他の諸般と比較して、武士人口は、江戸在府家臣のも のがふくまれていないので、その比率は実際には高ま る。また、奉公中は武士身分とされる町在からの武家 奉公人3404人がおり、武士人口の割合は5%強と推定 される。さらに、城下小浜のほかに1万1000人余りの人 口を要する湊町敦賀が領内にあったため、町人人口の 占める割合が大きい。 |

▲若越諸藩の家臣数 あげた数字は、明治初年のものである。藩が大きいほど家臣数も 多いが、知行取である士分と足軽・中間を中心とした卒との割合は、 藩によって微妙に異なる。 |

|