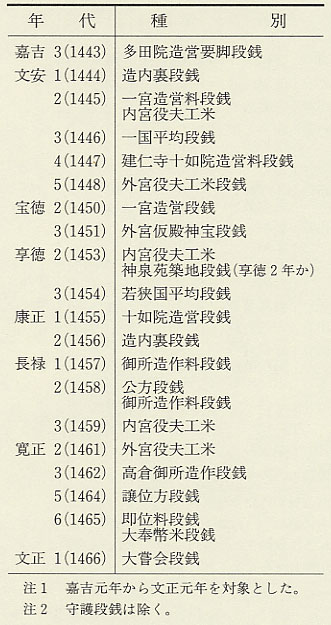

| 武田氏が分国から催促・徴収した諸役は、当然のことながら一色氏のとき(図31)と大差はない。以下、主なものについてみてみよう。 まず幕府から賦課される段銭・役夫工米は、若狭一宮関係のものも含めると表33のように二六年間に二四例を数える。これは一色氏の代(表28)に比べると約二倍の頻度となり、幕府段銭の強化されたようすがうかがえる。太良荘ではほとんどの場合幕府段銭は免除か京済となったが、そのための一献料などを転嫁される百姓にとってそれほど負担の軽減にならなかった点は一色氏のときと変わりなく、京都と若狭での一献料合計が本来の段銭高(段別一〇〇文で約一三貫文)に近い一〇貫文前後に達する例も珍しくはなかった。また武田氏は、免除の有無にかかわらず「(段銭高)十貫ニ三貫ツヽ」の「配符銭」をとったり(ツ函一九七)、寛正三年の高倉御所造作段銭(段別五〇文)のときには三〇文の「かけそへ」と称する付加税を懸けたりしていて(フ函一三六)、幕府段銭に便乗した収奪をしている。 |

表33 若狭に賦課された段銭・役夫工米(二)  |

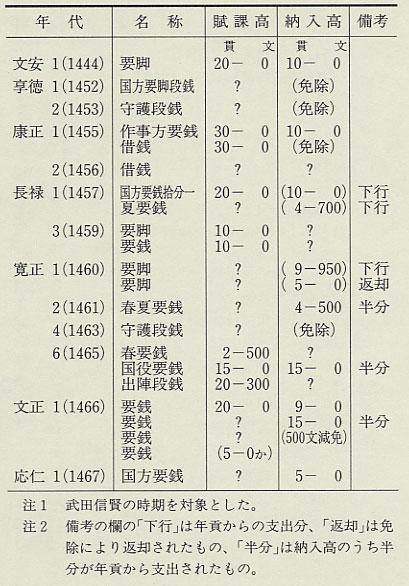

| 一色氏のときからみられた守護段銭は武田氏も賦課しているが、恒例ではなく、守護役の中核をなしたのは、むしろ「毎年かゝり候」(ハ函三四六)といわれた要銭である。表34は守護段銭・借銭も含めてまとめたものである。これによると、要銭は当初臨時役であったのが、「夏要銭」「春要銭」の語がみえる長禄・寛正年間(一四五七〜六六)に年二回の恒常役になったらしい。賦課高をみると、年貢高を申告させて基準とした長禄元年の「拾分一」役も含めて(ツ函三〇八)、極めて大まかな数値となっており、精密な台帳に拠ったものではないと思われる。一文単位まで算出可能な段銭よりも、このような大まかな要銭を重視した武田氏の意図はよくわからないが、あるいは実態を必ずしも反映しない鎌倉期の大田文の限界を認識していたのかもしれない。 要銭や一献料などはその一部が年貢から支出されたものの(要銭は半分が原則)、多くは百姓の負担とされた。寛正六年を例にとると、東寺はこの年守護方への要銭として六一貫八〇〇文を負担したが、そのうち五四貫三〇〇文は百姓の負担とされたため、翌七年二月になっても百姓らは支払えないでいた(ハ函三四四・三四五)。同七年東寺が太良荘から収取しえた年貢高六四貫八〇〇文余と比べれば(リ函一九一・一九二)、守護の収奪が図32が示す以上に過酷なものであったことを思い知ることができる。 |

表34 太良荘に対する守護要銭・段銭など  |