ケース1 「江戸から明治」

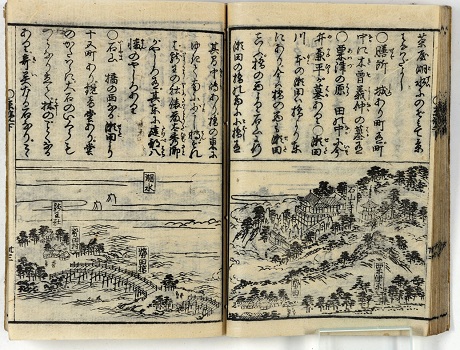

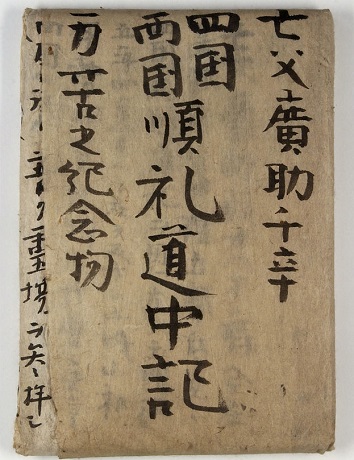

1872年(明治5) 「西国四国巡礼道中記(旅)」

飯田広助家文書(当館寄託) G0024-04991

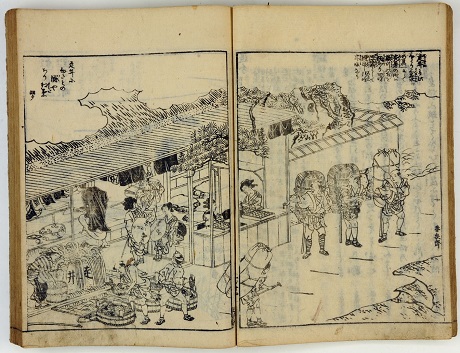

江戸・明治時代、四国に点在する弘法大師(空海)の旧跡(八十八か所霊場)をめぐる「遍路」がさかんに行われました。

資料は1872年(明治5)4月1日に今庄を出発し、山城・大和・伊勢・伊賀・紀伊をめぐった後、四国に渡って八十八か所順礼を終え、大阪を経由して7月13日に帰宅するまでの103日間の旅の道中記です。西国、四国あわせて150か所以上参拝しています。

「白い負ツル(笈摺(おいずり)。袖の無い白衣)・白い長ジバン・白い股引(ももひき)・白いヅダ袋(頭陀袋)・白い笠当(かぶり笠の内側の、頭に当たる所につける小さい布団のようなもの)」を準備し、京都で着替えたとあります。また、道中の記録の他に、餞別を誰から何をもらったかまで具体的に記されています。

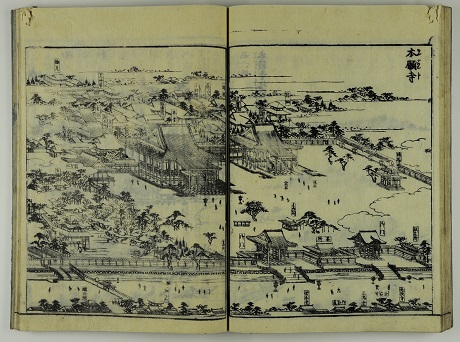

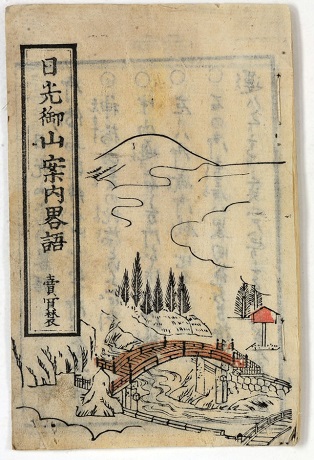

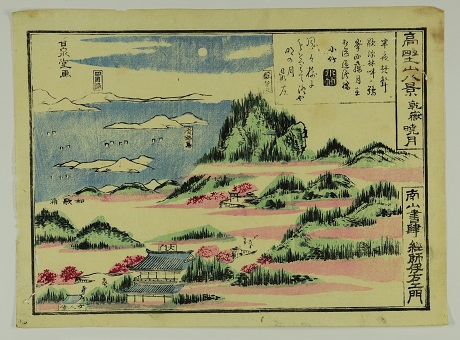

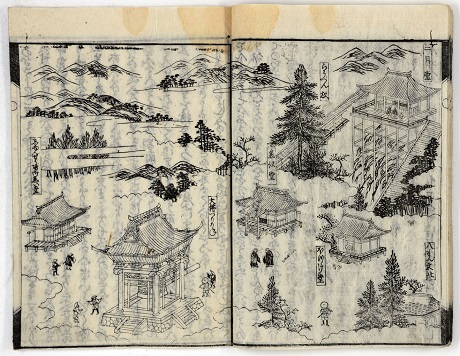

「名所図会」は、各地の名所・古跡・神社仏閣・その他の由来や物産などを記し、風景画を書き添えた通俗地誌で、江戸後期に旅のガイドブックとして普及しました。

「名所図会」の名は、秋里籬島(りとう)著・竹原春泉斎画で1780年(安永9)に作られた『都名所図会』で初めて使われました。京都の神社仏閣や古跡を、中心部、洛東、洛西、洛南、洛北の順に紹介しています。この本は売れ行きがよく、この後さまざまな地域の「名所図会」が生まれました。

『東海道名所図会』は京都三条大橋から江戸日本橋までの東海道沿いの名所旧跡や宿場の様子、特産物などに加えて歴史や伝説などを描いたものです。

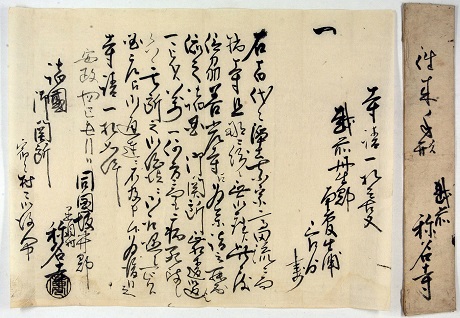

1857年(安政4) 「寺請一札之事(南菅生浦三左衛門妻、善光寺参詣)」

松田三左衛門家文書(当館蔵) A0169-00135

デジタルアーカイブはこちら

往来手形とは、江戸時代の庶民の旅行に際して携行された身元証明書です。檀那寺、村(町)役人などが発行しました。旅行者の氏名、年齢、居住地のほか、宗旨、旅の目的、死亡時対処願などが書かれ、宿探しやトラブルの際に提示しました。

展示資料は丹生郡の南菅生浦(現福井市)の女性が善光寺を参詣する際に、檀那寺である坂井郡黒目村(現坂井市)の称名寺に発行してもらった往来手形です。女性が間違いなく称名寺の檀那(信者)であることや、病死した場合はその地のやり方で葬ってほしく、国元へは連絡しなくてよい旨などが書かれています。

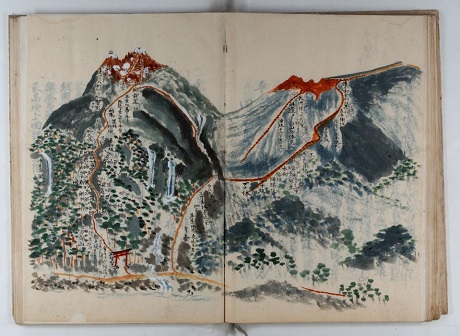

1833年(天保4) 「続白山紀行」

山内秋郎家文書(当館蔵) X0142-00297

デジタルアーカイブはこちら

「続白山紀行」は、福井藩士高田保浄が中根雪江に誘われて1833年(天保4)7月に白山に登った際の見聞がもとになっています。同じく福井藩士の加賀成教の『白山全上記』を補注するために書かれたものですが、紀行というよりは多くの先行文献を引用した地誌に近いものになっています。

展示資料は、劔神社禰宜であった上坂津右衛門が1941年(昭和16)に筆写したものです。

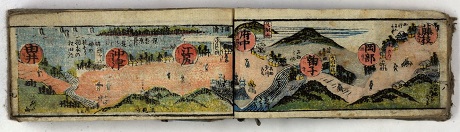

1851年(嘉永4) 『大日本細見道中記』

野尻喜平治家文書(当館蔵) I0076-01223

デジタルアーカイブはこちら

旅籠(旅館)の客引きやサービスの押し売りを不満に思う旅人のために発足した、浪花講・東組講・仲吉講・関東講などの優良旅館組合が提携し、全国のお奨めの旅館を選び記した道中記です。

旅館の他に、宿場間の距離や提携の休憩所、東海道、中山道、北陸道、若狭路、高山・福井間といった経路や関所、三都の名物など、様々な情報が盛り込まれています。

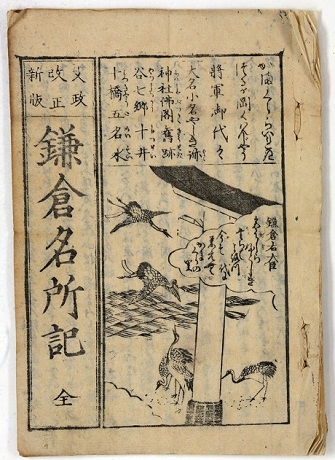

1852年(嘉永5) 『改正絵入南都名所記(木版)』

矢尾真雄家文書(当館蔵) C0065-00657

デジタルアーカイブはこちら

猿沢の池や大仏殿などのイラストが入った名所記です。「ならめいぶつ」として、さらし・油煙・墨・まんじゅう・うちわなども紹介されています。

ケース2 「大正から昭和」

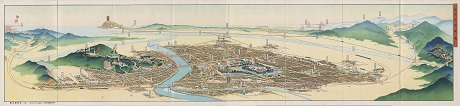

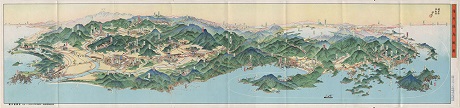

吉田初三郎は、浮世絵の伝統を受け継ぎながら、独自の鳥瞰的描法を確立し、大正から昭和初期にかけて活躍した絵師です。見えないはずの富士山や韓国を描くなどの大胆なデフォルメを行っています。当時は日本全国に鉄道網が張り巡らされていった時期で、初三郎は折からの観光、旅行ブームに乗って、全国各地の鉄道沿線や観光案内図を多数描きました。

1927年(昭和2)の愛知県での陸軍特別大演習以来、開催府県の鳥瞰図作成を、初三郎に依頼することが慣例化していました。「福井県鳥瞰図」は、1933年(昭和8)に福井で陸軍特別大演習が行われた際に描かれたものです。大本営(県庁)の統監室に掛けられただけでなく、大演習を見物する観光客にも利用されました。また、同時期に福井市、武生町、若狭小浜町の鳥瞰図も作成しています。

1917年(大正6)

「大正六年福井県師範学校本科女子部第4学年生修学旅行日誌」

伊藤三郎左衛門家文書(当館蔵) I0058-00346

デジタルアーカイブはこちら

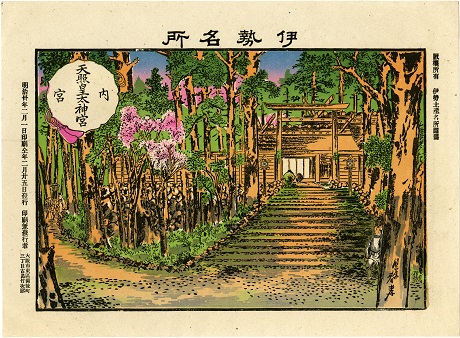

愛知・三重・奈良・大阪・京都などを観光した5泊6日の修学旅行の記録です。

交通手段は汽車や電車で、伊勢神宮や東大寺、鹿苑寺金閣など、30か所以上の観光地を訪れています。かかった経費の記載やイラスト・写真も挿入され、ガリ版刷りで作成されています。

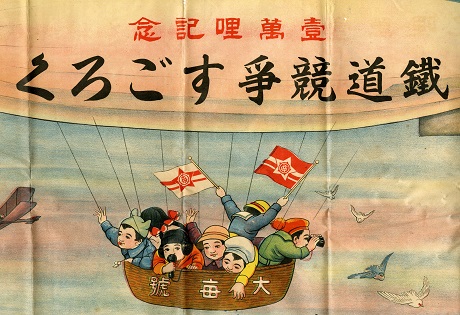

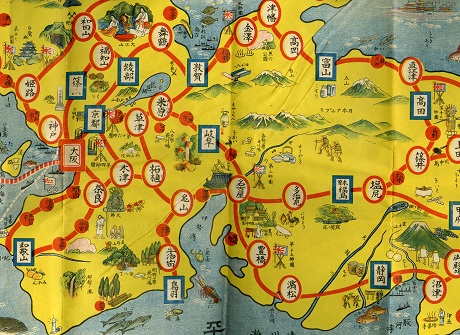

1925年(大正14) 「壱万哩記念 鉄道競争すごろく」

矢尾真雄家文書(当館蔵) C0065-02038

デジタルアーカイブはこちら

1925年(大正14)、鉄道の営業距離が1万哩(マイル)(約1万6千キロ)を超えた記念に大阪毎日新聞社と東京日日新聞社が作ったすごろくです。大阪毎日新聞の正月の付録としてつけられました。当時の主要な路線、駅名、特産物、名所などが記されており、遊びながら学ぶことができます。福井の特産物として「はぶたへ」が描かれています。

年未詳 「越前電気鉄道・三国芦原電鉄沿線案内」

坪田仁兵衛家文書(当館寄託) C0005-01850

地方鉄道の沿線案内です。越前鉄道の新福井・市荒川間は、北陸地方初の電気鉄道として1914年(大正3)に開通しました。いっぽう、三国芦原電鉄福井口・芦原間は、1924年に開業しています。

年未詳 「敦賀港絵はがき(袋入)」

坪田仁兵衛家文書(当館寄託) C0005-01863

海や松という港町らしいイラストを背景に、敦賀の名所である気比神宮・金崎宮・松原公園・常宮神社の写真を載せた絵はがきです。

年未詳 「観光北陸越路の旅(パンフレット)」

坪田仁兵衛家文書(当館寄託) C0005-01854

1936年(昭和11) 「敦賀案内」

坪田仁兵衛家文書(当館寄託) C0005-01864

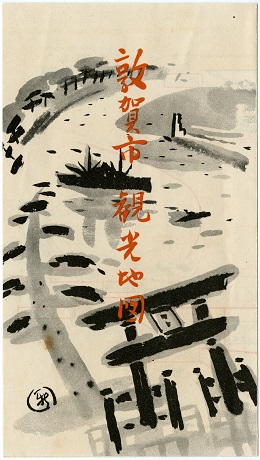

年未詳 「敦賀市観光地図」

坪田仁兵衛家文書(当館寄託) C0005-01858