展示内容

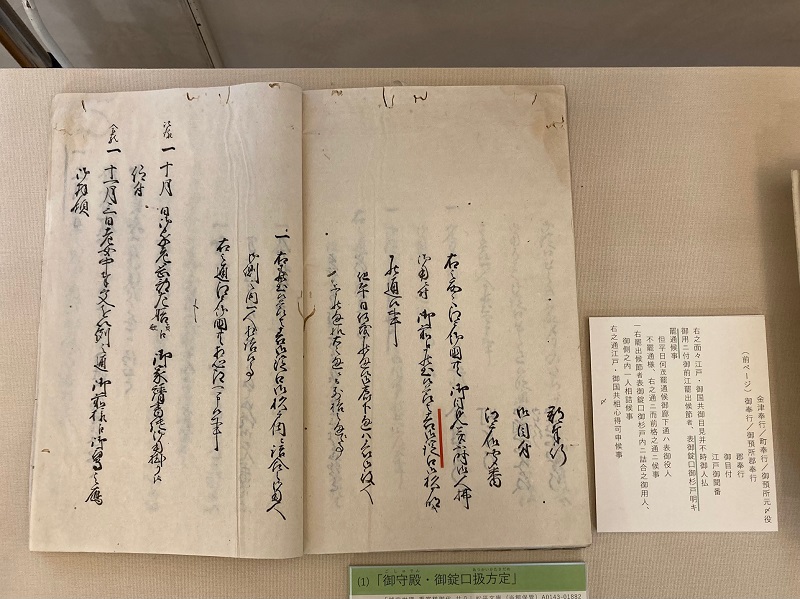

「越前世譜 重富様御代 廿八」松平文庫(当館保管)A0143-01882

デジタルアーカイブはこちら

福井藩松平家の「表御錠口」は、表向で執務する諸役人が、奥向表方にいる藩主の元へ参上する際の出入口として定められ、表向から奥向への出入りを制限し、管理するためのものでした。なお、この定書の前半では、正室の住居である「御守殿」への重臣の出入りを制限していました。

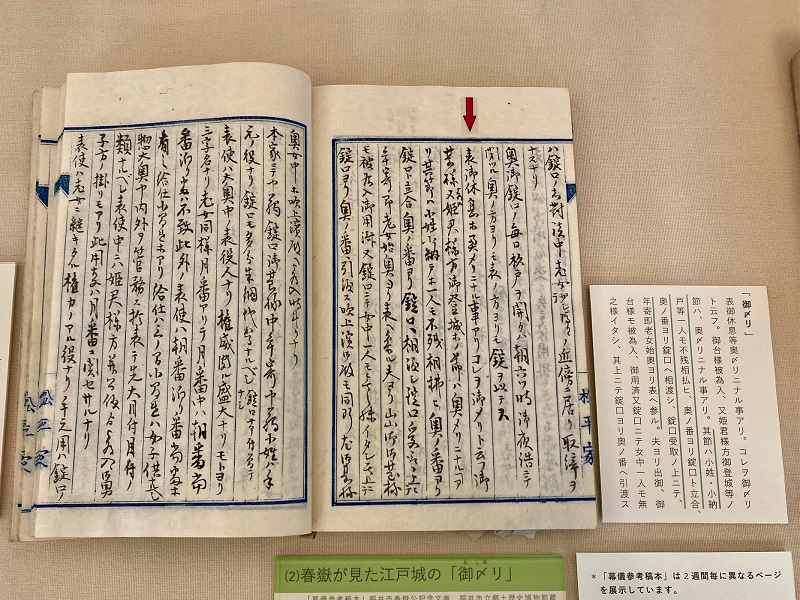

「幕儀参考稿本」福井市春嶽公記念文庫 福井市立郷土歴史博物館蔵

松平慶永(春嶽)は、「御〆リ」という手続きによって、将軍の御休息の間等の管理を男性役人(奥の番)から女性役人(錠口)に引き渡し、正室である御台所や姫君、年寄をはじめとする奥向女中が奥向表方に入ることができたと記しています。

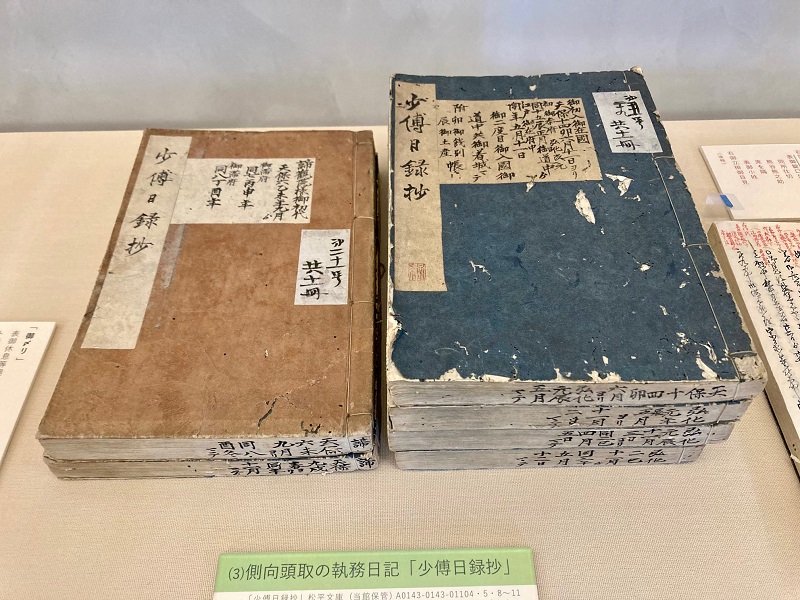

「少傅日録抄」松平文庫(当館保管)A0143-0143-01104・5・8~11

デジタルアーカイブはこちら

側向頭取は、側向役人の長である側用人の下で近習番や小姓等を監督した奥向表方の実務上の責任者でした。その執務日記には、江戸城の「御〆リ」に相当する福井藩の「表御〆切」「御〆切」などの事例が多数記録されています。

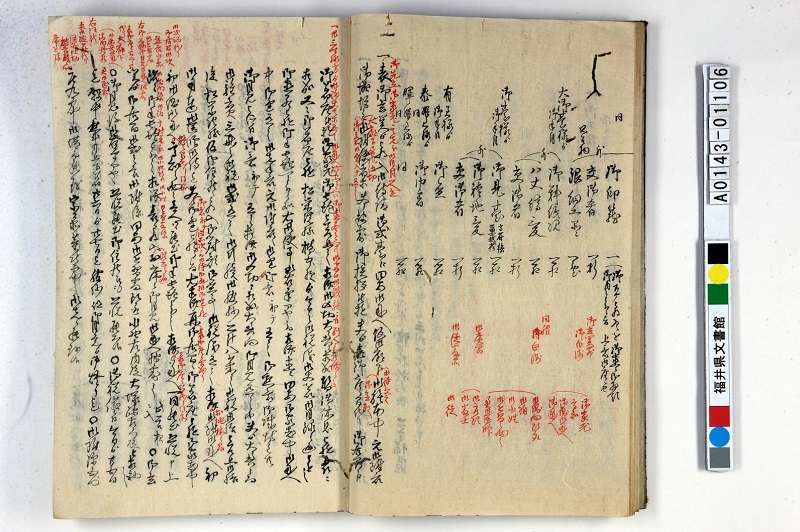

「少傅日録抄」松平文庫(当館保管)A0143-01106

デジタルアーカイブはこちら

慶永が福井藩邸に移った時、お目見えのために藩士が控えた場所、そこでの披露の仕方、慶永のお言葉が朱書で補記されています。

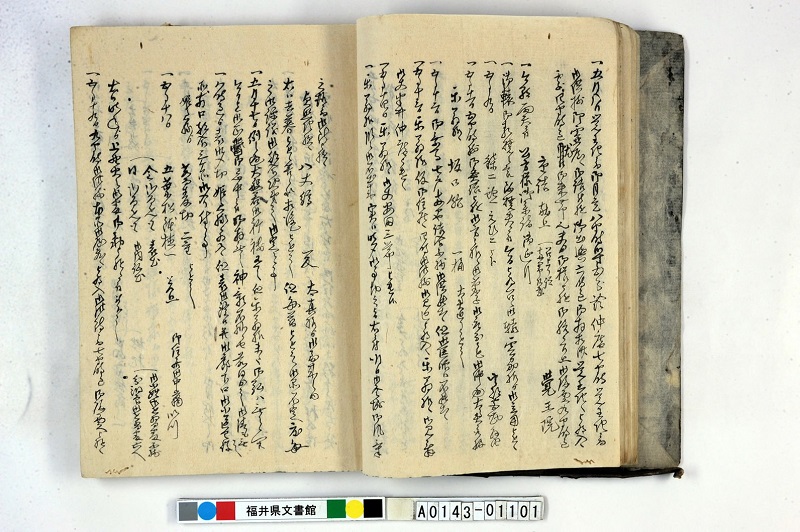

「少傅日録抄」松平文庫(当館保管)A0143-01101

デジタルアーカイブはこちら

斉承正室の浅姫が斉承のいる常盤橋上屋敷に入ったのは、八ツ時(午後2時)過ぎでした。蕎麦2重を進上されたとあります。

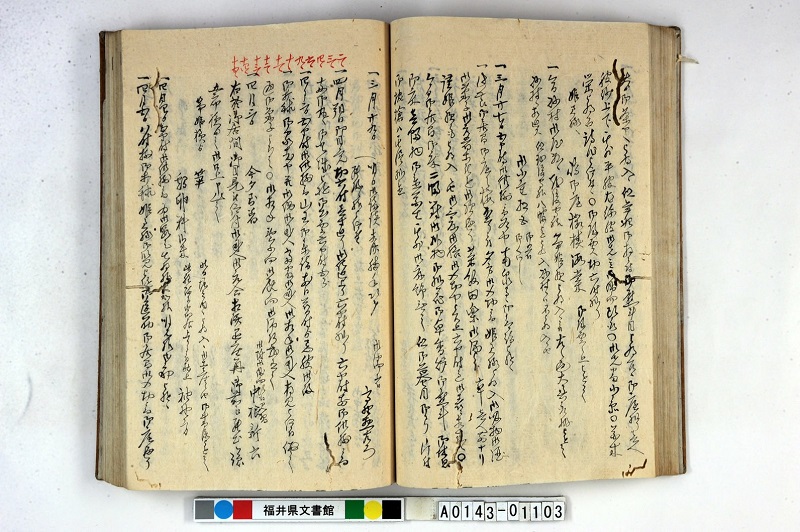

「少傅日録抄」松平文庫(当館保管)A0143-01103

デジタルアーカイブはこちら

天保2年(1831)3月27日夕刻、斉承の居間に浅姫が入り、「御〆切」にして謹姫(斉承妹、10歳)とともに庭の満開の桜を楽しみました。この時、下された菜飯・田楽・お酒はなんと61人前。側向役人や奥向女中にもふるまわれたと思われます。

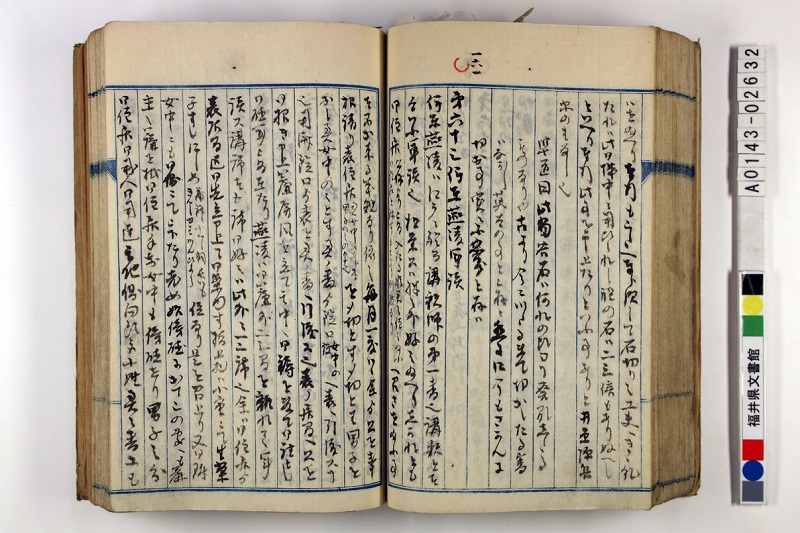

「真雪草紙」松平文庫(当館保管)A0143-02632

デジタルアーカイブはこちら

春嶽の回想では、軍談の際に簾屏風や御簾で囲いをつくって、松栄院(浅姫)や慶永付老女、その女中たち、松栄院の用人や自身の側向頭取ら男性役人も傍聴したと記しています。このように軍談の際の「御〆切」では、必ずしも厳格に男性が退出して女性のみとされたわけではありませんでした。

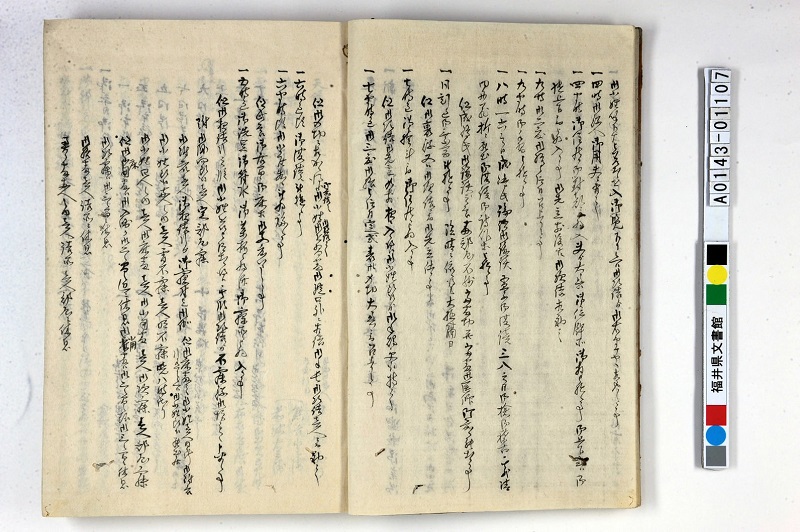

「少傅日録抄」松平文庫(当館保管)A0143-01107

デジタルアーカイブはこちら

この時(天保11年(1840)5月29日)には、夕方松栄院(浅姫)が居間に入られる準備として朝から囲いが設けられていました。当初、松栄院御付衆(男性役人)の聴聞は予定されていなかったのですが、大奥からの取り計らいでにわかに聴聞することになったことがわかります。

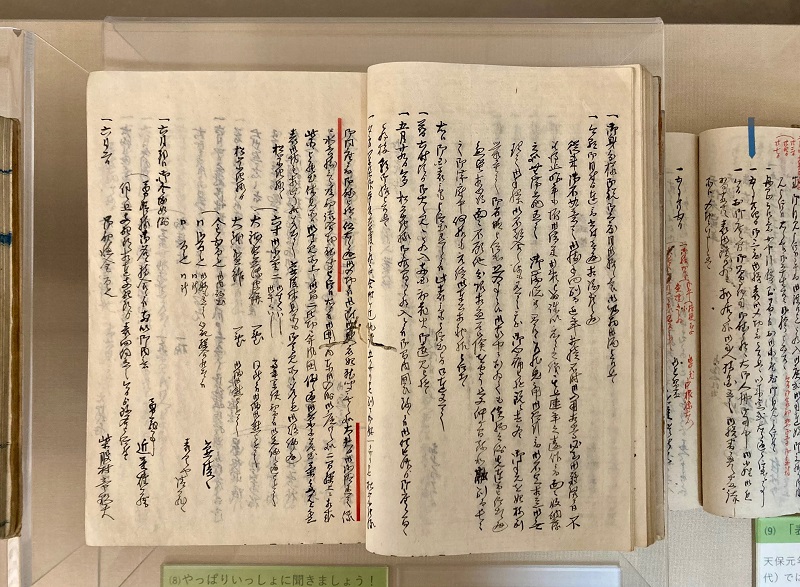

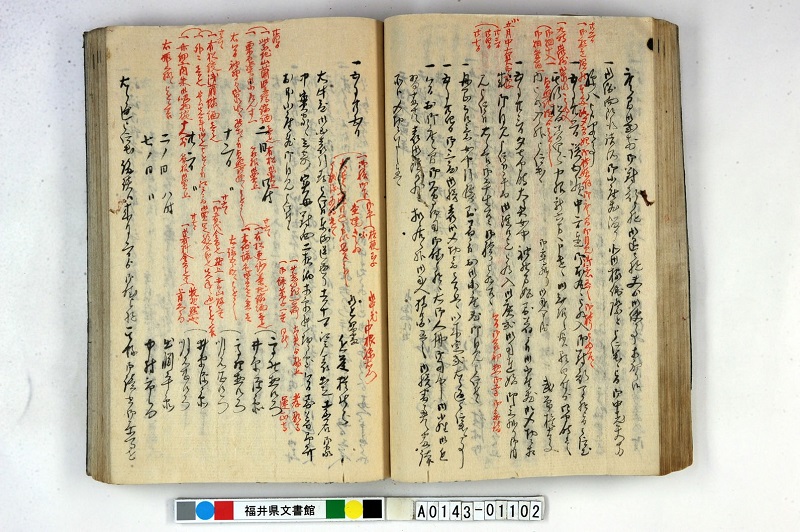

「少傅日録抄」松平文庫(当館保管)A0143-01102・7

デジタルアーカイブはこちら

天保元年(1830)5月24日の条(斉承の代)では、前日に女中たちが福井へ到着したので、夕食を大奥で「表御〆切」でとり、これを「定式」とするとあります。慶永の代でも天保11年(1840)春頃「表御〆切」にして大奥で夕食を食べるのが「常則」とされていました。