1947年(昭和22)4月には国民学校は小学校となり、さらに新制中学校が設置された。後者は小学校の教室を「間借り」してスタートするものが多く、独立校舎の建築と理想的な学校規模の実現のための学校統合が問題となった。しかし、財政負担の大きさと統合のさいの設置場所が、多くの自治体で紛糾を招く最大の原因となった。

48年4月には新制高等学校が発足したが、理想主義的教育改革を志向する第1軍団軍政部教育官マクレランの来県により、改革の徹底がはかられた。総合制・男女共学・小学区制のいわゆる高校3原則などの制度改革の面では、福井県はかなり忠実に実施した県の1つとなった。もっとも占領の終結にともなうその改編も早く、50年代には実業高校の分離独立、大学区制への移行が行われた。

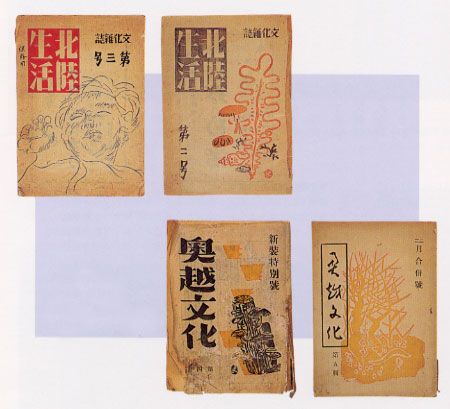

1946年(昭和21)4月、福井商業学校の生徒らが中心となって「希望会」

を結成し、県下中等学校総合雑誌『希望』を刊行する。その活動は、や

がて県下20校以上の参加をみるにいたった。希望会はまた、47年から

「県下中等学校芸能大会」を主催したが、これはその後、新制高校初期

の文化活動の祭典となった。 武生市 堀芳男氏蔵

▲東海北陸地区小学校幼稚園教員研究集会 ▲『月刊婦人評論』と『福井ロマンス』

1950年(昭和25)10月16日から21日にかけて、CIE(民間情報教育局)のアンブロス 福井県立図書館蔵

らの視察のもとに福井市順化小学校で研究集会が開催された。約500人の教育関

係者が参集し、新教育への取組みについて討議・研究を行った。

福井市立順化小学校蔵

神奈川県 山口進氏蔵