| 20 羽二重から人絹へ(2) | |

| 一方、人絹織物業の隆盛は人絹糸取引の活発化を招き、福井市場は全国の人絹糸の標準相場を形成する市場として活況を呈します。とりわけ、「オッパ取引」とよばれた原糸ブローカーを介した先物清算取引は、証拠金を払わずに随時大量の売買を行うことのできる投機的な取引として知られるようになりました。そのため、産元商社に加えて県外から多数の商社が福井市場に進出し、また機業家も製織に使用する糸の量を節約して「出目」糸をひねり出すなどして取引に参加しました。31年上半期には福井市場の人絹糸の総取引高は、入荷高の10倍をこえると推計され、オッパ取引の人気は増すばかりでした。 しかし、昭和恐慌が進展するなかで、しだいに思惑外れによる紛糾や相場の乱高下による機業への影響が問題視されるようになりました。このため、人絹取引所を設置して取引所内で銘柄別に清算取引をすべきだという声が高まり、32年4月、世界最初の人絹専門の取引所として福井人絹取引所が設立されました。とはいえ、その後も場外におけるオッパ取引は止まず、これが下火となるのは戦時統制の開始を待たねばなりませんでした。 |

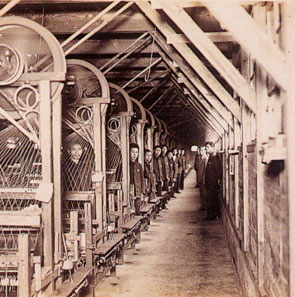

▲勝山機業兄弟合資会社の撚糸工場(1933年) 勝山町では、勝山兄弟・松文機業場などの大機業を中心 に、左撚糸と右撚糸を交互に用いたり、糸ごとに撚りの度 合いを変えたりして、織物に縮み効果をほどこした 「クレ ープ」と総称される織物がヒット商品となった。 勝山市 ケイテー株式会社蔵 |

輸出絹織物の検査は1909年(明治42)に同業組合による検査 から県営へ、さらに28年(昭和3)に国営へと移管された。一方、 輸出人絹織物は当初、綿織物の一部として同業組合で検査が 行われていたが、34年に国営検査に移行した。しかしながら、福 井県のシェアの高さを背景に、県産人絹織物に限り、同業組合 が引き続き検査を実施し、これを国の検査の代行とすることが認 められた。 福井県立図書館蔵 |

|