| 10 九頭竜川の改修工事(2) | |

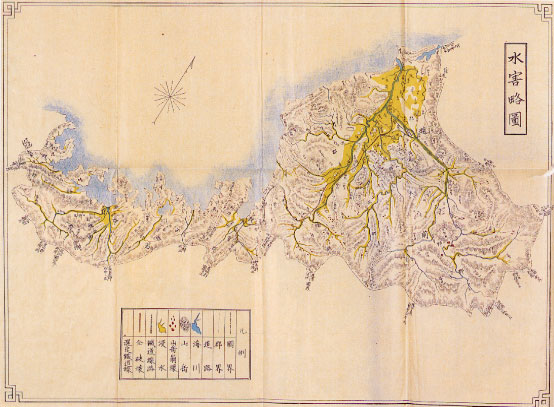

▲「水害略図」(1896年) 1896年(明治29)は、前年を上回る水害に見舞われ、被害は県下全域におよんだ。とくに8月31日には大飯・遠敷 の両郡、9月7日には足羽・坂井・今立・南条の各郡に大被害をもたらした。『明治二十九年八月三十一日九月七 日福井県暴風雨水害景況』 東京都 国立国会図書館蔵 |

|

| 九頭竜川右岸、日野川の合流点から下流にも堤防がなく、水害に苦しんだ坂井郡大枚村の坪田仁兵衛らは、ここに約5キロメートルの新堤を築くことを計画し県に請願するなどした結果、92年の県会でようやく予算化されましたが、容易に着工にはいたりませんでした。衆議院議員となった坪田は、96年、ほかの議員とともに、九頭竜川をふくむ全国12の大河川の改修を建議して、河川法成立のきっかけをつくりました。そして1900年には、九頭竜川改修工事が、総事業費381万円余(うち県負担103万円余)で、10か年継続事業として着手されました。工事手法は従来と異なり、河口まで高い連続堤防を築き、下流の川底の浚渫と、蛇行部のショートカット工事などを組み合わせて、短時間に雨水を海に流し出すことで被害を防ごうとするものでした。この事業は、日露職争で経費が節減されたものの順調に進められ、11年には完了しました。しかしこの工事では、日野川については足羽川との合流点より下流がおもな対象であったことから、10年には第2期工事がその上流部と浅水川、鞍谷川などの支流を対象に起工されました。そして浅水川のつけかえ工事などを行いようやく23年に完成しました。 これによって、九頭竜水系下流の坂井・吉田・足羽の3郡の平野は頻発する洪水から解放されて、農業生産が安定し、福井県の穀倉となりました。 |

|

| ■権衡工事問題 | |

| 九頭竜川改修工事の恩恵を直接うけるのは、わずかに坂井・吉田・足羽の3郡と福井市に限られた。そこで、奥越・丹 南・嶺南の各地にも、平等に治水・道路などの土木工事をおこそうという権衡工事論が提起され、1900年(明治33)の県会において52万円の10か年継続予算が可決された。 ところが、当時の県会では、絶対多数を占める憲政党の幹事長竹尾茂の影響力が大きく、この権衡工事予算にも、竹尾派議員選挙区へのかたよりがみられ、また、九頭竜川改修工事と権衡工事を同時に行うという県税負担増に加え、おりからの生糸暴落・羽二重不振による恐慌が重なり、県会内部に権衡工事を廃止して県民負担減をはかる反竹尾派の動きが台頭した。こうして、02年、新任知事宗像政は、権衡工事の廃止を強引に進め、竹尾派の抵抗を排除してこれを実現した。 |

|