| 6 近代「村」の成立(2) | |||

▲南条郡北杣山村の役場文書(一部) 戦前の県庁文書の多くが失われている福井県では、こうした県下10数町村まとまってに残る役場文書が、地域 の近代史を語る貴重な史料となっている。 南条町蔵 |

|||

| ところが、明治10年代後半、松方デフレによる深刻な不況のなか、自由民権運動が広く地方に、またあらゆる階層にまで浸透してくると、政府は84年5月、三新法を改正します。大半の村に置かれていた戸長役場を、ほぼのちの町村制の時と同じ村数に連合させました。そのうえ、この連合戸長を官選にして、政府→県令→郡長の完全な指揮系統に取り込むことにより、滞りがちであった徴税・徴兵事務の円滑化を図ろうとしたのです。 こうした試行錯誤の繰返しであった地方自治制度は、国会開設を前にして、88年4月、市制、町村制の公布によって確立されます。84年の改正が町村の連合であったのに対して、「有力町村」のスローガンのもとに、町村合併を行おうとしました。江戸時代からの村を新しい行政村に合併させようとするのですから、いろいろと抵抗がありましたが、旧村所有の財産をそのまま残し、また旧村を区にして、区長を置くことを認めるなどの妥協のすえにようやく実現しました。この町村合併により、それまで県下に1948あった町村が、1市9町168村となりました。 しかし、できあがった行政村は、自治権はさまざまに限定されたうえ、「部落割拠」の旧習は打破できず、また村財政もけっして豊かではありませんでした。村役場は、自治を推進する場所というより、政府の命じた行政事務を処理する「お上」の役場の性格が強く、住民の身近な「自治の訓練」の場にはなりませんでした。 |

|||

1889年(明治22)4月施行の市制、町村制の管轄区域設定は、 従来の連合戸長役場の所轄区域の微調整であった。県が当初 計画した強い財政基盤をもつ「有力町村」の造成は、近世以来 の地域の慣習や利害が対立し、竜頭蛇尾に終わった。 拡大図 117KB |

|||

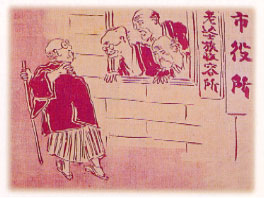

| ■名誉職と等級選挙 |  ▲風刺画(1907年) 福井市役所や旧城下の町役場の吏員は大半が士族 であった。住民には近寄りがたい「お上の役所」を批判 している。 『福井パック』 福井大学附属図書館蔵 |

||

| 新しい行政村では、地租を納める公民の選挙によって選ばれた村長は、原則として名誉職とされ、無給でした。また、村会議員は等級選挙で選ばれるしくみで、村税の2分の1を納める有権者で1級議員を、残りの者で2級議員を選挙しました。 こうした名誉職制と等級選挙制は、町村自治を担う行政村での支配権を地域の有力者がにぎるための装置でした。村の有力者とは、松方デフレをへて、土地集積を進めていた地主であり、彼らは用水や道路などで旧村をこえた新しい枠組(行政村)を必要としていました。また、豪農民権で政府に抵抗していた地主たちが、政府の下部組織に組み込まれ、政治的に保守化する契機ともなりました。 |

|||