| 3 越前自由民権運動(2) | |

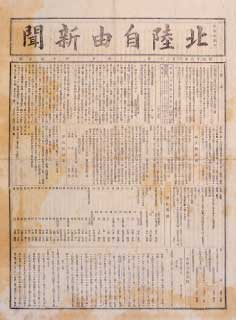

| 81年、全国的な自由民権運動の高まりのなかで、政府は10年後の国会開設を公約し、運動は政党の結成へと進められました。81年に自由党、82年には立憲改進党が結成され、福井県下でもこの時期多くの政治結社が作られました。これらは、82年4月、大同団結して若越改進党を結成し、9月には杉田による南越自由党の結成につながりました。 ところで、自由民権運動の高まりは、各地に新聞の創刊をもたらし、81年秋には福井置県を契機に士族授産をもめざした『福井新聞』が創刊されました。ところが、当時この 『福井新聞』を拠点とする人びとと、杉田を中心とする地主層などとの間に対立が生じていました。このため、82年12月に杉田らが南越自由党機関紙『北陸自由新聞』を創刊すると、『福井新聞』は立憲改進党としての立場を鮮明にすることとなり、この結果、嶺北の民権運動は分裂することになりました。『北陸自由新聞』は創刊当初から経営が難しく、さらに発刊停止などの処分をうけ83年4月には廃刊となって、南越自由党も実質的な活動を停止しました。 自由民権運動は政府の弾圧と不況の波に洗われて冬の時代を迎えることとなりますが、やがて、大同団結運動をへて、90年の第1回総選挙において、杉田をはじめ4議席すべてを旧自由党系の愛国公党議員が占めるという結果につながっていきました。 |

▲武生進脩小学校の同窓生 自由舎のメンバーは、母校の武生進脩小学校の同志生をつのっ て、学習結社友愛社を組繊していた。前列右からひとりおいて、 岩堀恒太郎、大柳栄次郎、長谷川豊吉で、『慷慨新誌』の執筆者。 武生市 岩堀武司氏蔵 |

▲『慷慨新誌』 1880年(明治13)、武生の自由舎が発行した手書きの雑誌。松村才吉ら4人 の執筆者は武生の有力な商家の子弟で、国会の開設や、言論の自由、政党 の必要性などが主張されている。 武生市 岩堀武司氏蔵 |

|

1882年(明治15)12月10日、南越自由党の機関紙として創刊され、翌83年4月 83号で廃刊した『北陸自由新開』は、現在までに断片をふくめて、20号分が発見 されているにすぎない。社説欄に連載された主筆永田一二の私草憲法は、イギ リス立憲政治を模範とした改進党系の構想をなしており、北陸における政治勢力 の結集を企図した杉田の柔軟な政治姿勢が認められる。 金津町 宗石良雄氏蔵 |

|