| 36 幕末の世情(2) | |

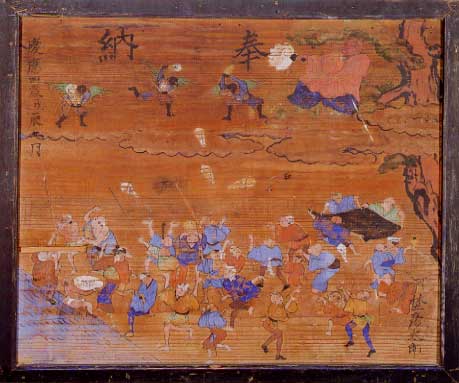

▲御札降り図絵馬 1867年(慶応3)から翌年にかけて伊勢皇太神宮の札などが降り、それを機に民衆の乱舞が おこった。67年5月に奉納されたこの絵馬は、その時のようすを描いたものであるが、越前で は実際にあったかは確認されていない。 武生市本保 吉野神社蔵 |

海防や軍事動員は、人の動員だけでなく、多くの費用を必要としましたが、これらの資金は、領民に軍用金として賦課され、民衆にとっては大きな負担となりました。 さらに、物価騰貴が民衆を襲います。開港以前には飢饉のときなどを除き米1俵が銀50匁であったものがどんどん上昇し、66年には福井で米1俵が銀600匁と、10倍以上に値上がりしました。小浜町人のひとりが「時節とは申しながら、このころのすべての物高値になること、ぞうりわらじに至るまで残らず高値なることはまことに不思議のこと、騒動は近きにあるか」と書き残したように、物価騰貴は米だけでなくあらゆる品物におよび、そこには「世」の変わることへの期待とも不安ともいえない心情が述べられています。 |

▲福井・鯖江・大野の米価変動(1839〜67年) |

▲敦賀御用人足数の変遷(1857〜65年) |