大きく転換する政治状況は、民衆生活にもさまざまな影響を与えました。外国船を見張り上陸を阻止し、また大砲を設置する台場の建設などの海防に、ついで長州出兵・京都警護・戊辰戦争などの軍事行動に、一般の民衆も百姓・町人を問わず動員されました。

外国船が日本近海に姿をみせはじめると、福井藩や小浜藩では、全国の諸藩と同じように、百姓のなかから壮健なものを選び農兵に取り立てました。これは、異国船の防備と不慮の事態に備えるためのもので、軍事力の不足を補いその強化をはかるためのものでした。また、小浜藩では、1864年(元治1)に川崎の台場を築造するにあたり領内の百姓・町人延べ2万人が

12日間にわたり動員されています。さらに敦賀郡の村むらでは、平年であれば年間3000人から4000人であった御用人足が1863年(文久3)ころから増加し始め、65年(慶応1)には2万4000人にまで達しました。

こうした負担に民衆が唯々諾々と従ったわけではありません。64年、福井藩は長州出兵のために領内に6000人の夫人足を課しましたが、村むらでは小作人である小前層を中心にそれを忌避しようとしましたし、鯖江藩や安房勝山藩野坂領では、百姓たちが、自分たちは田畑を「守護」することが仕事であるので、他国への軍事動員は免除してほしいと領主に願い出ています。

▲固場所幟雛形

1851年(嘉永4)小浜藩が敦賀郡の

町村に海防のための固場所を設けた

が、藩は動員をかけた村むらに幟の

作成を命じた。これはその雛形である。

敦賀市 獺河内区蔵

敦賀市立博物館寄託

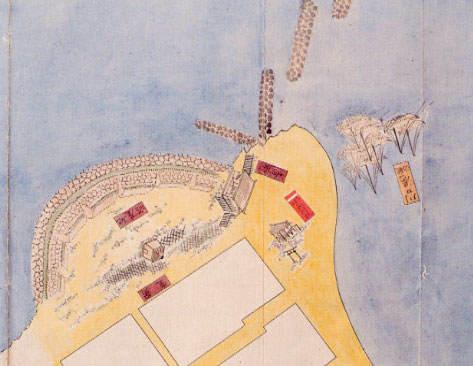

▲川崎台場

1871年(明治4)の「小浜町図」に描かれたものである。川崎の台場は、小浜湊の入口に54年

(安政1)にまず築造され、ついで64年(元治1)西洋流の台場に改修された。

小浜市立図書館蔵

▲松ケ瀬台場跡

大飯町大島半島の先端部には鋸崎と松ケ瀬の

2か所に、幕末期小浜藩が海防のために築いた

台場の跡が残されている。写真は、松ケ瀬台場

の一部で半円形の敷石は大砲を旋回させるため

の台車のためのものと思われる。

大飯町教育委員会提供

この図に描かれた台場の位置を

特定することはできないが、この

図を収めた袋に小浜藩士阿部守

の名があり、小浜藩に関係するも

のであろう。

静岡県 須田悦生氏蔵