| 34 大野屋と大野丸(1) | |

| 幕末のころには、日本全国ほとんどの藩が赤字財政に苦しみ、社会は行き詰まって、人びとは途方にくれていました。 ところが大野藩は、百姓や町人に特産物を作るようすすめ、大野屋という藩営の取次店を全国各地に設けてこれを販売し、利益をあげていました。また、幕府の許可を得て蝦夷地南部、現在の北海道渡島半島の内陸部を調査し、さらに北蝦夷(ロシア領サハリン)まで渡って開拓や交易をこころみました。大野屋の商品運送や蝦夷地への往来のために大野丸という西洋式の帆船も買い入れています。 きっかけとなったのは、1842年(天保13)4月27日、藩主土井利忠が出した「更始ノ令」でした。町人や百姓に御用金を命じて財政を補うとともに、藩内のゆるんだ空気を引き締め、また、人材を育て、能力ある人を登用して藩の再建に努めるというもので、思い切った藩政改革をうながす内容です。 藩内の空気は変わりました。翌年、藩校明倫館が設けられると、進んでオランダの医学など、外国の学問や技術を学び始めます。53年(嘉永6)には藩の軍制を西洋式に変えました。 |

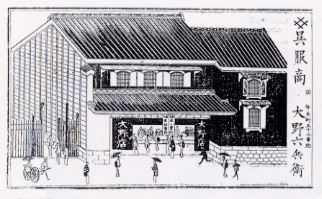

▲函館大野屋(明治期) 「北海道獨案内 商工函館の魁」 北海道 市立函館図書館蔵 |

▲晩年の土井利忠 大野市 柳廼社蔵 |

|

大野町の大野屋は大坂屋とよばれ、全国 大野屋の本店であった。 〈取扱商品〉 生糸・布かせ・蚊帳・煙草・銅など 〈営業内容〉 商品販売・金融業・運送業など 拡大図 26KB |

|