| 33 松平慶永と幕末の政局(1) | |

| 徳川御三卿の1つ田安家に生まれた松平慶永(春嶽)は、11歳で福井藩主となりました。慶永が藩主となったとき藩の借財は90万両をこえ、当時の藩の直轄領からの1年間の収入がおよそ4万両余りであったことと比較すると、その額がいかに大きなものであったかがうかがわれます。 こうした状況を克服するために慶永は、まず倹約の徹底をはかり、「清債方」を設けるなどして借財の返済にあたりました。またアヘン戦争で清国がイギリスに屈伏した情報を得て、洋式砲術である高島流砲術を導入し、また洋式大砲・洋式銃を製造するなど、兵備・軍備の改革を行い、さらに洋書習学所を設けて洋学の導入にも力を入れました。 1853年(嘉永6)アメリカ太平洋艦隊が浦賀に入港し、日本に開国を迫りますが、慶永は、強硬な鎖国攘夷論をとなえ、軍備の増強を主張しました。しかし、アメリカ総領事ハリスが通商条約の締結を幕府に迫った57年(安政4)には、世界の形勢を考え、鎖国を続けるのではなく開国し、積極的に海外へも乗り出すべきだとの開国論へと転じ、幕府の政治にも積極的にかかわるようになりました。 |

|

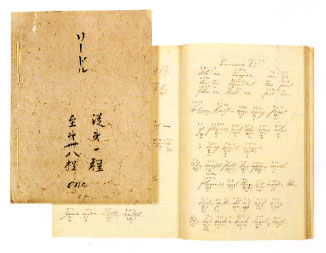

慶永は、すでに幕末に英学に大きな関心 をもっていた。この本は慶永が維新後使 用していた英語の教科書で、本文の上部 に読みが、下部に意味が書かれている。 福井市春嶽公記念文庫蔵 福井市郷土歴史博物館保管 |

▲慶永の書 「万事足」 慶永が福井藩主となった 1838年(天保9)の書であ る。 福井市春嶽公記念文庫 蔵 福井市立郷土歴史 博物館保管 |