| 33 松平慶永と幕末の政局(2) | ||

▲松平慶永(春嶽 1828〜90) 福井市春嶽公記念文庫蔵 福井市郷土歴史博物館保管 |

▲橋本左内(1834〜59) 福井市春嶽公記念文庫蔵 福井市郷土歴史博物館保管 |

▲梅田雲浜(1815〜59) 小浜市 福島喜太郎氏蔵 |

| 58年には、慶永は、朝廷の許可なく幕府が通商条約を結んだことや将軍の跡継ぎの問題で大老井伊直弼と対立し、隠居を命じられました。これを機に、多くの尊王攘夷派の志士たちが幕府の弾圧を受けますが、そのなかには慶永の手足として働いた橋本左内や小浜藩を脱藩した梅田雲浜などがいました。いわゆる安政の大獄です。この安政の大獄には、鯖江藩主の間部詮勝が老中、小浜藩主酒井忠義が京都所司代として深く関わりました。 その後、桜田門外で井伊直弼が暗殺され、将軍家茂と皇女和宮との婚儀がととのうなど、政局に変化がみられるなか、62年(文久2)4月慶永は謹慎を許され、幕政参与を命じられ、さらに7月には政事総裁職に就き、将軍の後見職に就いた次期将軍一橋慶喜とともに、公武合体を政治路線として、幕政を指導しました。 しかし、翌年には三条実美らの尊攘派と対立し、それに敗れ、3月には総裁職を辞任し福井へと帰りますが、その尊攘派も同年8月18日の政変で朝廷内から一掃され、公武合体派が実権を握ることになりました。それを受けて、64年(元治1)1月、慶永はふたたび京都に出て、京都守護職に就きますが、幕府の評価は悪く、4月にはその職を辞して、福井へと帰りました。 福井に帰ってからも、慶永は、第2次幕長戦争には反対し、鳥羽・伏見の戦いがおこると、宗家徳川家の存続のために尽力しました。 |

||

▲「 桜田事変絵巻」 桜田門外の変の経過を描いた絵巻(伝狩野芳崖筆)のうち井伊直弼が水戸浪士に襲われている場面である。1860年 (安政7)3月3日におきたこの変は、幕末の政局のなかでの重大事件の1つで、幕府の権威を大きく失墜させた。 滋賀県 彦根城博物館蔵 |

||

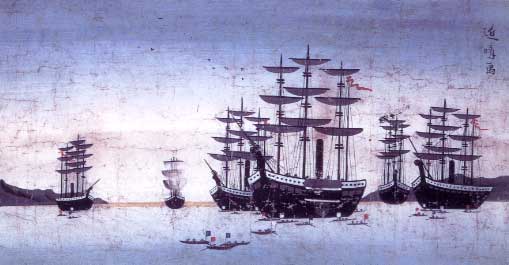

「武州潮田遠景」(近晴画)と題する この絵は、1854年(嘉永7)ペリー再 来航時のようすを描いたものであり、 胡粉や白土を顔料に混ぜた安価な 絵具で描かれた泥絵で、広く大衆の 需要に応じた。 新潟県 財団法人黒船館蔵 |

||