| 30 祭りと見せ物(2) | |

| また、福井城下木田町に住んでいた橘宗賢は芝居や見せ物を好み、彼が残した1769年(明和6)から75年(安永4)までの記録には芝居など諸興行関係の記事が73みられます。回数の多いものは、芝居22回、相撲13回、操り芝居12回、浄瑠璃8回、軽業芝居6回、能4回などです。また、73回のうち64回は福井城下あるいはその近郊での興行でした。立矢町の芝居小屋(37回)、牧島観音堂(6回)、木町八幡(5回)、三橋長運寺・山町隆松寺(各3回)などが多かった場所です。これらは城下のはずれ、とくに西部に集中していました。諸興行が行われた時期は、ほぼ3月初旬から10月下旬までの間でした。城下以外では、坂井郡三国で5回、足羽郡浅水二日市・吉田郡森田・南条郡府中・丹生郡石田で各1回の興行があったことが記されています。 このような芝居や操り芝居・浄瑠璃・曲芸などは、先に述べたように、祭礼時に興行されたものも多く、江戸時代の人びとにとって重要な娯楽であったと思われます。 |

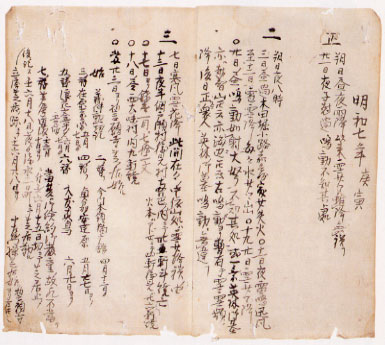

▲「伝来年中日録」 橘宗賢が記した日記風の記録の1770年(明和7)の最初の部分である。 3月23日から「誓願寺芝居」が始まったことや、上演された順に演目が 記されている。この年は倹約令が厳しかったためか客の入りがよくなか ったようだ。 福井県立図書館蔵 |

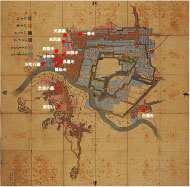

▲福井城下における諸興行の実施場所 橘宗賢の「伝来年中日録」に記されてい る興行が行われた場所を、1725年(享保 10)の「福井城下絵図」(松平文庫 松平 紀氏蔵 福井県立図書 館保管)に 示した。城下のはずれにあたる西北部 の寺社や町裏で行われたことが多かっ た。なお、立矢の芝居小屋は18世紀末 には浜町の足羽河原に移転している。 拡大図 126KB |

▲敦賀祭り 気比神宮の例祭で気比祭りともいう。9月2日から15日まである長祭り として有名であるが、中心は初めの4日間である。2日には宵山、3日 に鳳輦神輿の渡御、そして4日には写真のような山車が曳き出される。 17世紀末に成立した「遠目鏡」には、近国からも多くの参詣人・見物人 を集めにぎわったと記されている。 |

大野城下の祭礼 |

|