| 29 民衆の倫理と女性(2) | |

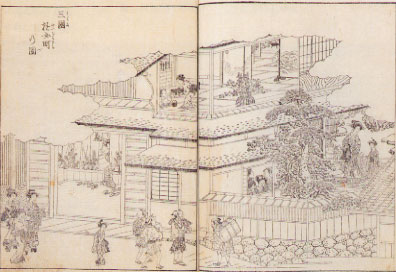

| このように、江戸時代には農民たちもしだいに自覚して毎日を生きようと努めました。とはいえ厳しい封建支配です。それらを実践しようとしても、実際には身分差別にみられるように人間性を否定されたり、重い年貢のため生活が困窮したりすることが各地にみられました。まして男女差別はとくに厳しく、女性が人間らしい喜びを感じて生きることは容易なことではありませんでした。家の都合で一方的に離婚させられたり、遊里に身を沈めなければならなかった庶民女性も少なくなかったのです。 |  ▲栄えた三国の遊女の町 遊里は早くに敦賀・三国が有名で、ほかに福井・武生・小浜など各地の都市にあった。貧しい家の犠牲となって悲しい一生を送る女性が少なくなかったのである。 『二十四輩順拝図会』 福井県立博物館蔵 |

▲遊女の墓 坂井郡鳴鹿村は九頭竜川を渡船で 対岸の東古市村に渡る渡し場だった。 そのためここに宿屋や店が並び、遊 女も置かれるようになった。写真は 1815年(文化12)に建てられた遊名 「なお」という女性の墓である。 永平寺町鳴鹿山鹿 |

▲越前万歳「お早・良作」の1場面 金沢藩の用人の次男安達良作とその家の下女お早が身分かなわぬ恋に落 ち、福井の方へ駈落ちしたが、果たせずに無理心中した。その悲劇が越前 万歳で演じられ、盆踊りの音頭となって歌いつがれた。 武生市教育委員会提供 |