| 26 村方騒動と百姓一揆(2) | |

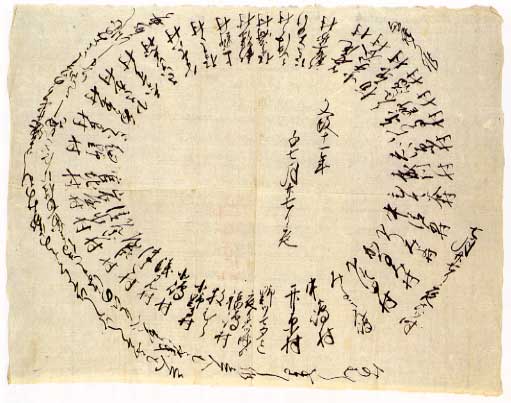

1828年(文政11)勝山でおこった藩領域 を越えた一揆のさいの廻状である。幕府 領・勝山藩領・郡上藩領・福井藩領など の農民がいっしょに行動し、勝山藩の経 済政策の変更を求めた。この廻状は一 揆後、江戸での吟味の過程で確認された。 福井市 小木昭二氏蔵 |

|

| 越前・若狭では62件の百姓一揆を数えます。全国と似た発生傾向を示し、18世紀の後半ころから激しい打ちこわしがめだち、広い地域にわたるのが特徴です。1756年(宝暦6)の幕府領本保騒動、68年(明和5)の福井城下から越前各地に広がった大一揆、79年(安永8)の丸岡藩一揆などはその典型といえます。19世紀に入ると村方騒動も増加し、百姓一揆はより先鋭になります。1828年(文政11)の勝山一揆は支配領をこえた一揆として有名です。33年(天保4)には小浜藩に大きな一揆があり、36年は大飢饉がおこり、翌年にかけて一揆・打ちこわしがいくつも発生しています。 村方騒動や百姓一揆はあくまで封建社会のなかでの運動でした。しかし、全国で波状的に起こった騒動・一揆の波は幕藩体制を揺り動かし、近代社会をつくるのに大きな役割を果たしたのでした。 |

|

▲百姓一揆の発生件数 |

|

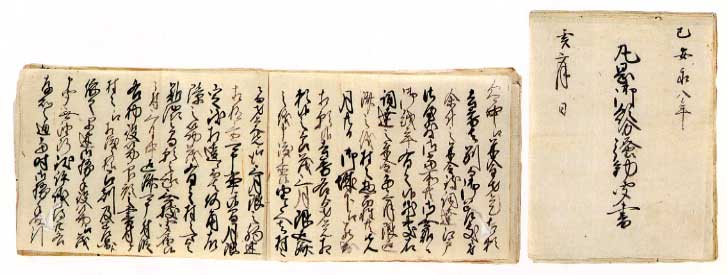

▲丸岡御領分騒動聞書 1779年(安永8)におこった丸岡藩一揆の記録である。農民は藩の重い年貢や御用金などに反対し、領内8人の組頭(大庄屋)の家を打ちこわした。 このため藩はその要求をほとんど認めて一揆を鎮めた。この記録は農民側を中心にくわしく記したものである。 東京都 山田健氏蔵 丸岡町教育委員会保管 |

|