| 23 越前・若狭の銅山(2) | ||

|

|

野尻銅山は、三光(三幸)銅山ともよばれ、1760年(宝暦10)ころ小浜藩営の銅山として大飯郡野尻村に開坑しました。このとき但馬の生野銀山の山師を招いて試し掘りが行われています。66年(明和3)から71年の6年間で66万8400斤の採掘量を記録しました。しかし71年、亜硫酸ガスの被害により休山となりました。これは銅山の立地が集落や耕地と近距離であったためであると思われます。 その後、1809年(文化6)に大坂の住友家から銅山稼ぎ方の願書が出されました。小浜藩は民意を考え、いったんは銅山再開を拒否しましたが、藩財政の窮迫などの理由から、40年に住友の資本による再開を認めました。野尻村など11か村の反対には、住友は悪水のための溝を掘るなどして対処しています。54年(安政1)には藩の直営となりますが、住友の使用人により稼業されていました。 嘉永から安政年間(1848〜59)には30万斤の出銅がみられ、産銅高としては全国屈指のものでしたが、経営状態はあまりよくなかったとみえ、70年(明治3)廃業しました。 このほか、越前のおもな鉱山として、大野郡の堂島金山、堀名銀山、中天井鉛山などがありました。 |

| ▲住友銅吹所跡出土木簡 野尻銅山の秦與兵衛が大坂長堀茂左衛門町 の住友吹所へ荷を送ったときの荷札である。 時期は1849年(嘉永2)〜54年(安政1)と思わ れる。 大阪市文化財協会保管 |

||

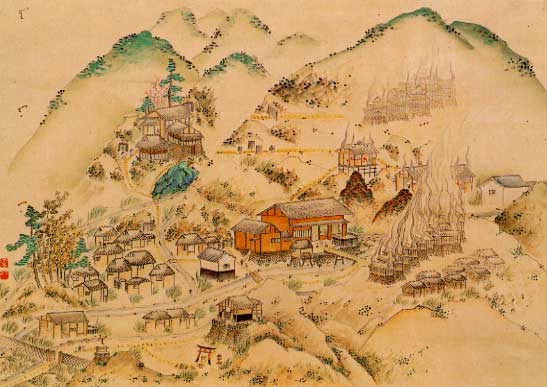

▲野尻銅山絵図 採掘された荒銅は野尻から本郷まで駄送し、ここから小浜まで船積みし、さらに今津、大津、大坂へと馬と船 で運ばれた。採掘量は、1769年(明和6)の22.6万斤余が最高で、全国で生野銅山につぐものであったという。 京都市 住友史料館蔵 |

||