| 23 越前・若狭の銅山(1) | |

▲面谷銅山間歩見取絵図 大野市 横田肇氏蔵 |

|

| 越前・若狭のおもな銅山として、面谷銅山、野尻銅山があげられます。 面谷銅山は、大野郡箱ケ瀬村の枝村である持穴村に開坑しました。その時期は康永年間(1342〜45)とも天正年間(1573〜92)ともいわれています。宝永(1704〜10)後期から正徳年間(1711〜15)にかけて面谷の産銅は年産10万斤内外に達しており、全国的にも有数の銅山であったようです。1791年(寛政3)に大野藩の藩営となり、大野藩はこのとき水抜普請などのため幕府から金5000両を拝借しています。しかし、97年、水抜工事の失敗のため藩営を中止しました。その後元締めは転々としており、大坂の泉屋(住友)が経営に参加したこともありました。1832年(天保3)に再び藩営となり、水抜工事が完成します。その翌年より毎年10万斤をこえる出銅を記録し、藩財政を支えるようになっていきました。 面谷では、南蛮吹(荒銅にふくまれる銀を抜く方法)が早くから行われ、技術的に高水準にあったようです。産銅は「大野銅」とよばれ全国的にも有名なものでした。精錬された銅は大坂の銅座に運ばれますが、その経路は、大野から福井までは美濃街道を駄送、三国まで船で川を下り、敦賀まで日本海を船で、塩津まで駄送、大津まで湖上を船で、大坂まで淀川を船で運ぶというものでした。これは近世を通じて変わらなかったようです。 |

|

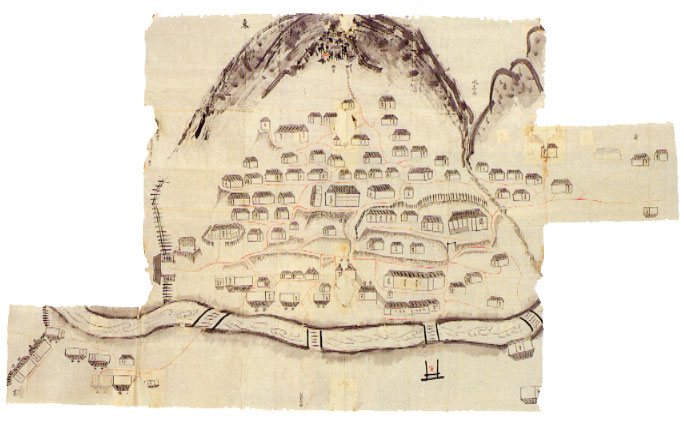

▲面谷村見取絵図 面谷銅山の名は面谷川に由来するといわれている。銅山の間歩は川の左岸に位置し、その下流の右岸に集落があった。 大野市 横田肇氏蔵 |

|

|

|