| 22 越前鎌と桐油(1) | |

| 1874年(明治7)の『府県物産表』には、福井県が全国一の物産として、越前鎌と桐油があげられています。 打刃物である越前鎌の生産地は、府中、現在の武生です。その生産が本格化するのは、18世紀のなかばころのことで、1797年(寛政9)には鍛冶職が72軒あり、鍛冶につかう鞴の数は139ありましたが、1866年(慶応2)には鍛冶職は151軒に増加しています。そして、そのころには80万7000丁の鎌・菜刀が作られていました。 こうした鎌や菜刀は、越前国内で売られただけでなく越前鎌商人が、諸国へと売り広めましたが、中部・関東・東北、さらに四国・中国・九州地方へとその販路を広げていきました。74年、越前鎌は約97万丁が生産され、その売上高は約4万9000円、それぞれ全国の27.4%、16.0%でした。 |

▲打刃物製造絵図 地金の上に鋼をつける工程。棚には仕上げられた鎌と包丁が置かれて いるのがみえる。 武生市 松井武助氏蔵 |

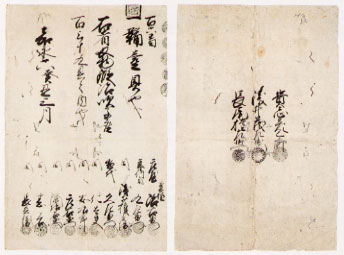

▲鞴株札(表と裏) この鞴株札は、1853年(嘉永6)に鍛冶職仲間がその特権を守る ために仲間に発行したものである。裏には府中町の町代3人が 印を押している。 武生市 小泉仁太夫氏蔵 |

▲鞴 鉄を加熱する鍛冶炭の温度を上げるため、左手にみえる取手を 押し引いて風を炉に送る道具。 武生市工業試験場蔵 |

|

|

| ▲鍛冶道具 写真左上から時計回りに、せん(研磨するための道具)、 焼き刃はし、ならし槌、大槌、地金はし、鎌打ちはし。 武生市 佐藤甚之助氏蔵 |

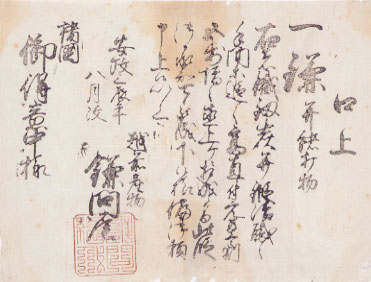

▲鎌値段値上げの口上 府中の鎌問屋が、1856年(安政3)諸国の得意先にあてて出した、鎌値段を1割5分上げることを、木版刷りで知らせたものである。 武生市 斎藤嘉造氏蔵 |