▲油桐の花 美浜町新庄

油桐は、もともと若狭に自生したものではなく、おそらく近江国の湖北地域で中世以来作られてきたものが移植されたものといわれています。

桐油は、若狭で「ころび」とよばれた油桐の実から搾った油で、灯油用や雨合羽・傘・油団などに使用されました。18世紀のなかばには「桐油は小浜第一の家業」といわれるようになり、そのころ小浜の油屋の数は99軒にのぼり、また村方にも7、80軒ありました。このようにさかんとなった背景には、「此の油をしほる事、小浜より巧者なる所、諸国にはなしといへり」と言われたようにその搾油技術の優秀性がありました。

1874年の福井県の桐油の生産高は6245石と、第2位の島根県の1797石、第3位の豊岡県(現在の兵庫県の一部)の856石を大きく引き離し全国一を誇りました。こうした状況は近代に入ってもしばらく続きますが、石油使用の本格化とともに衰退していき、油桐の木もパルプ材料として伐られ、そのすがたを消していきました。

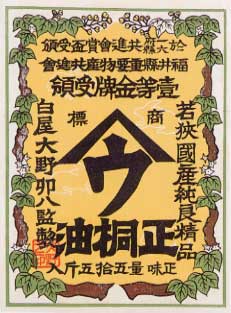

▲桐油のラベル

近代のものである。ラベル中に「福井県重要

物産共進会壱等金牌受領」「若狭国産純良

精品」とみえる。 敦賀市 岡田孝雄氏蔵

油桐の実の外皮をとるために臼に入れ杵で

ついているようす。昭和30年代後半ころのも

の。油桐は、6月中ごろ花を咲かせ、10月に

実を落とす。それを拾い集めて臼に入れ、横

杵でついて外皮を砕き、篭に入れて川の流

水で皮・芥を流し、それを乾燥して俵に詰め

出荷した。 美浜町 小林一男氏提供