| 21 越前の和紙(2) | ||

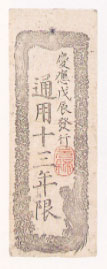

| 福井藩は奉書紙をおもに幕府や公家・大名などへの贈答用に利用するとともに、藩札にも使用しました。幕府をはじめ、紀州藩・尾張藩・彦根藩などの大名や各地の有力寺社などへ販売し、江戸や上方などで一般庶民にも売られました。五箇には販売を専門とする商人がいましたが、中でも手広く商売をしていたのは岩本村の内田家です。同家は福井や江戸など各地に店をかまえ、紙の生産者に金を貸し与える高利貸しも行いながら、利益をあげていきました。 江戸時代の後半になって、紙にかかる藩の重い運上金や紙の値下がり、社会不安などから、五箇の紙生産はしだいに落ちていきました。それでも完全にすたれることはなく、明治維新のときには新政府が五箇の和紙を使って太政官札という紙幣を発行しています。近代から今日にいたるまで五箇和紙の伝統はずっと生き続けているのです。 なお紙の生産は、丹生郡大虫村や坂井郡田谷村、それに大野郡・南条郡などの山間の村、小浜藩領では敦賀や遠敷郡名田庄村などでも行われていました。 |

|

|

| ▲太政官札(表と裏) 慶応戊辰(1868)、新政府が福井藩出身の由利 公正の建議をうけて発行した。 福井銀行資料館蔵 |

||

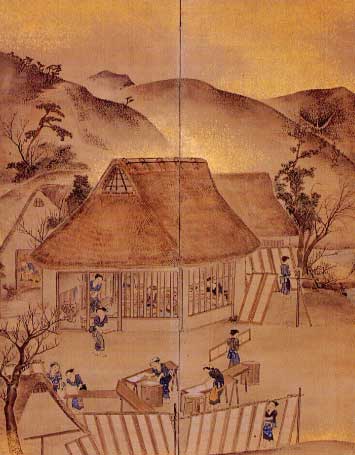

▲紙漉図屏風 鯖江藩領丹生郡大虫村でも紙漉きが行われていた。家の中では材料の 準備や紙漉き作業、外では漉いた紙の天干し作業が行われている。 武生市 宮川辻右衛門氏蔵 |

▲大滝神社本殿 泰澄が開基と伝えられる大滝寺にちなみ、白山信仰に 関係した神社。近くに川上御前を祭る社もあり、紙業に たずさわる人びとは古くからこれを信仰してきた。重要 文化財。 今立町歴史民俗資料館提供 |

|

| ■紙づくり |  |

|

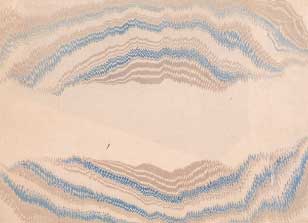

| 紙は楮・三椏・雁皮などを原料とする。これらはおもに今立郡を初めとする各地の山畑地で栽培されていた。まず釜で蒸したあと皮を剥いで黒皮とし、これを水に浸し足で踏んで揉みほぐし、1度干したあと木の灰を入れた汁で煮る。それからよく水で洗って不純物やごみを取り除き、水と糊などを入れてよくかき混ぜる。これを簾ですくい水をろ過し、板にはけで張り付け、乾かすのである。高度の経験と技術が必要で、職人がこれを他言することはかたく禁じられた。 墨流しの技法は古くからあるが、五箇では18世紀なかばか らのものが残っている。 今立町 和紙の里会館蔵 |

||