| 20 「北前船」の登場(2) | |

▲遠目鏡 河野村 山下徹夫氏蔵 河野村 北前船主の館右近家寄託 |

▲船磁石(正針) 河野村 小亀悟美氏蔵 河野村 北前船主の館右近家寄託 |

| 北前船は、おもに蝦夷地と大坂を結ぶ西廻航路を往復しましたが、北陸と蝦夷地を2往復するなどさまざまな形態がありました。大坂・瀬戸内から北国へ向かう下り荷には大坂や瀬戸内の酒・塩・砂糖・木綿・煙草・紙・ろう・畳・雑貨類、山陰の鉄や陶器、小浜や敦賀の縄・莚・石灰、新潟や酒田の米などがありました。一方、大坂・瀬戸内に向かう上り荷は蝦夷地の鯡・昆布などの海産物が中心でした。北前船の多くは、商品を輸送するだけの運賃積もしましたが、船主自身が各地の商品を買入れて船に積み込み、需要地で売るという買積経営が中心で、各地に寄港して積荷を売買して大きな利益を得ました。幕末には「一航海千両」といわれるほどの収益をあげました。 北前船は、明治に入っても栄え、中期ころから弁才船にかわって西洋型帆船や汽船が導入されるようになりました。 |

|

▲弁才船模型(八幡丸1357石積) 船には責任者の「船頭」、航海士の「表」、商品売買の会計責任者の「知工」、水夫長の「親父」のほかに「若衆」や「炊」など10人余りが 乗り組んだ。 東京都 右近権左衛門氏蔵 河野村 北前船主の館右近家寄託 |

|

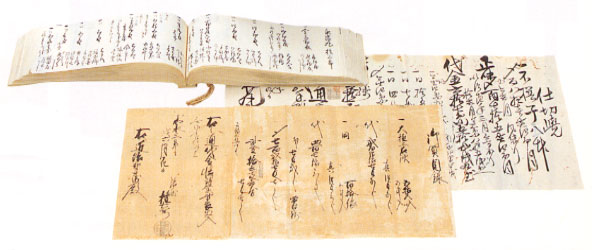

▲仕切り状と仕切り帳 東京都 右近権左衛門氏蔵 河野村 北前船主の館右近家寄託 |

|