| 15 街道と川舟(2) | |

| 江戸時代は旅人の出入りや荷物の出入りの監視が厳しく、とくに女性が他国へ行く場合には通行手形が必要であり、それを改めるための関所や番所が国境や藩境付近に置かれていました。越前から加賀への経路には細呂木に、若狭・近江への経路には板取に口留番所がありました。若狭には丹後への出入口である蒜畠、近江への出入口である熊川に女留番所がありました。また、敦賀郡には南条郡との境に近い新保・大比田、近江国境付近の道口・刀根に女留番所があり、女性の出入りを監視していました。 北陸道が河川を横切る地点で橋があったのは、福井城下で足羽川を渡る九十九橋と九頭竜川の舟橋だけで、ほかは渡舟が使用されていました。これは北陸道だけに限らず、図示したように多くの渡舟場がありました。 また舟は河川を上下して物資の輸送にも大きな役割を果たしており、おもな河川には各所に河岸がありました。それらのうち、足羽川の福井大橋下、日野川の白鬼女、竹田川の金津の3か所は「三河戸」とよばれ、とくに重要な役割を果たしていました。 |

|

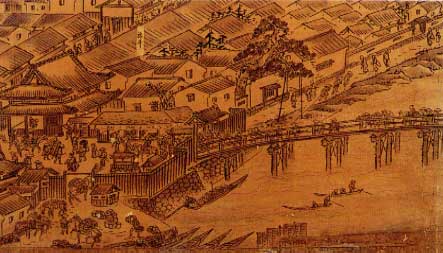

| ▲九十九橋詰 北陸道が足羽川を渡る地点に架けられた九十九橋は福井大橋とも、長さが88間あったの で米橋ともよばれ、半石半木の奇橋として知られていた。橋の北詰に照手門があり、ここ が越前各地への里程の起点とされており、高札場も設けられていた。河畔は川舟輸送の 拠点であった三河戸の1つであり、米を陸揚げし城下へ運んでいるようすが描かれている。 「福井江戸往還図屏風」 春江町 吉沢康正氏蔵 |

|

|

|

| ▲鳴鹿の渡し 図上方にみえる鳴鹿山鹿村と九頭竜川をはさんだ対岸の東古市村の間の渡しであり、 坂井郡丸岡と吉田郡松岡を結ぶ重要な交通路であった。1689年(元禄2)には芭蕉も この渡しを利用している。1875年(明治8)に舟橋、1915年(大正4)につり橋が架けられ た。 「鳴鹿大堰図」 芦原町 大連勘次氏蔵 |

|

|

|

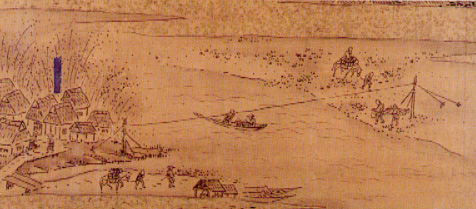

| ▲白鬼女の渡し 府中と鯖江の間、北陸道が日野川を渡る地点にあり、水陸交通の要地で三河戸の1つであっ た。川舟は三国からここまでさかのぼれた。この渡しは朝倉氏時代には舟橋であったが、江戸 時代には図にみえるように両岸に張り渡した綱をたぐって渡る渡船場となっていた。ここで使用 された舟は、1779年(安永8)の記録によれば、長さ約16m、幅約2mの大きさであった。1873年 (明治6)に橋が架けられた。 「福井江戸往還図屏風」 春江町 吉沢康正氏蔵 |

|