| 13 江戸時代の塩つくり(2) | |

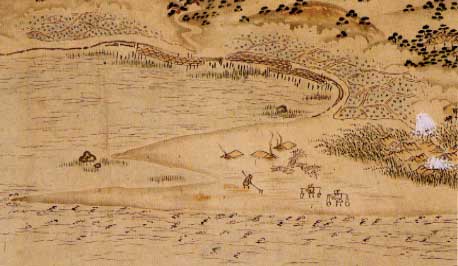

▲遠敷郡甲ケ崎村の塩浜 海水を汲み、付着した塩を集め、釜で塩を焼くようすが簡単ではあるが描かれている。 「小浜城下蘇洞門景観図」 小浜市 八原祥光氏蔵 |

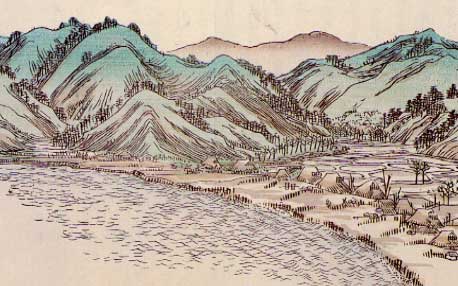

ところで、越前・若狭の製塩法は、塩田に桶で汲み上げた海水をまき、夏の太陽熱と風によって水分を蒸発させ、塩の結晶が付着した砂をかき集め、それに塩水をかけて濃い塩水を取り出し、それを釜で長時間煮詰めて塩を取り出すという、いわゆる揚浜式でした。こうした塩つくりには、塩に焚き上げるための燃料が大量に必要でした。当時この燃料となる木々のことを「塩木」と呼んでいます。塩をつくる浦うらでは、この塩木を確保することがきわめて重要なことでした。多くの場合、自分の浦の持山からだけではまかないきれず、隣村あるいはさらに奥山に塩木を求めています。自浦の山以外から塩木を得る場合、その山の持ち主である村にその使用料である「山手塩」を支払いました。塩木を刈ることによる山の荒廃、盗伐、山手塩の増減などをめぐって、しばしば争論がおこりました。 17世紀の末期ころより、気候条件に恵まれ、また潮の干満の大きい瀬戸内海沿岸では、潮汲や潮まきの作業のいらない入浜式の製塩がさかんになり、そこで生産された安価な塩が、これより少し以前に開かれた西廻航路によって、越前・若狭にも大量に出回るようになりました。この結果、越前・若狭の浦うらの塩つくりは大きな打撃を受け、塩つくりを止めてしまう浦もありました。しかし、浦によっては、江戸時代さらに明治時代まで細々ながら塩つくりを続けていった浦もなおかなりありました。 |

▲敦賀郡田結浦の塩浜 海に面して展開する塩浜のようすがうかがえる。なお、田結浦は、江戸時代なかごろには 200人たらずの村であったが、1年に納める塩年貢の高は263俵6升1合と、かなりの量であ った。 「敦賀十勝」 敦賀市立博物館蔵 |

|

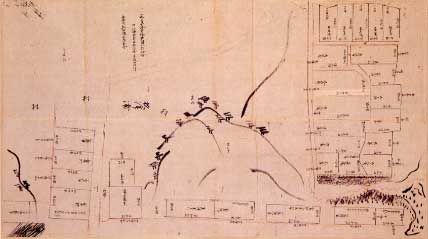

小浜藩によって1744年(延享1)のころ作成された 塩浜の検地図で、塩浜の縦横の長さ、塩年貢高、 持主の名が記されている。 敦賀市 立木康弘氏蔵 |

|