| 13 江戸時代の塩つくり(1) | |

| 古代以来、越前・若狭の海岸部では、塩つくりが盛んに行われてきました。近世にはいると、統一政権は、この塩つくりを、田畑と同様に検地をすることで掌握していきました。三方郡の世久見浦、敦賀郡の浦底浦・沓浦、坂井郡の三里浜などに塩浜の検地帳が残されています。 世久見浦の1588年(天正16)の検地帳によれば、42筆の塩田があり、総面積は6反3畝余、名請人は39人とその経営規模は零細なものであり、94年(文禄3)の年貢塩は16石3斗6升でした。若狭のほかの浦うらでも塩つくりがなされていましたが、遠敷郡の甲ケ崎村・田烏浦は比較的大きな塩の生産地であり、甲ケ崎村では98年(慶長3)の塩年貢と役塩だけでも271石3斗3升にのぼっています。 越前では、敦賀郡のほとんどの浦で塩つくりがなされていましたが、とくに敦賀湾の東側の諸浦(東浦)は塩つくりに携わるだけで、漁業は行いませんでした。越前海岸の三里浜14か村の塩浜は、2140間の広さをもち、塩釜数64を数えたかなり大きな塩浜で、278貫文が年貢銭として納められていました。 |

|

▲打桶 運ばれた海水を塩浜にまんべんなくまく ための桶 兵庫県 赤穂市立歴史博物館蔵 |

|

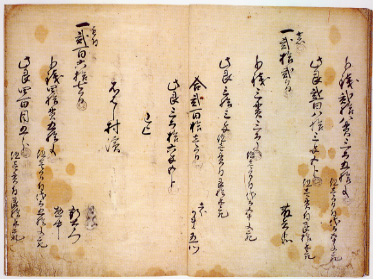

▲えぶり 塩の付着した砂をかき集めるための道具 兵庫県 赤穂市立歴史博物館蔵 ▲三里浜塩浜検地帳 坂井郡三里浜の塩浜を対象とした1598年(慶長3)の太閤検地帳。石新保 村の末尾の部分と「石はし(橋)村」の首部である。そこには、「荒」「毛付」の 別、所有者、浜の大きさとその年貢高、「しほかま(塩釜)」の数が記されて いる。 福井市 広浜伊左衛門氏蔵 |

|