| 5 城郭の建設(1) | |

| 越前・若狭の城で,織田信長の支配がほぼ全域におよぶようになって以降、城主の居館として築かれた城は、それまでの山城から平山城・平城へと立地地点が変化してきました。もちろん、戦闘専用の城の中には敦賀郡の玄蕃尾城のように山城もみられます。 北庄(福井)城は、1575年(天正3)に柴田勝家によって現在の柴田神社付近に築かれた平城で、九重の天守をもったといわれましたが、秀吉との合戦で焼失してしまいました。1601年(慶長6)に北庄に入った結城秀康は、現在の県庁のある場所に城を移転し、城下の改造を行いました。今も残る城跡はこのときのものです。「慶長越前国絵図」にも描かれているように、当時の天守は四層五階、高さ約28メートルでした。この天守も69年(寛文9)の大火により焼失して以後は再建されませんでした。 丸岡城は、1576年に柴田勝家の甥勝豊によって椀子岡(丸岡)の上に築かれた平山城で、現存する最古の天守の1つといわれています。2層3階、高さ12.5メートルで、初層の櫓に望楼をのせたものですが、望楼と下の階に構造的な連続性がない点が特色です。1948年(昭和23)の福井地震で倒壊しましたが、以前に修復したときの図面をもとに55年に再建され、現在でもその姿を見ることができます。 |

▲北庄城 「慶長越前国絵図」に描かれた北庄(福 井)城である。天守の右側には櫓、足羽 川にかけられた九十九橋も描かれてい る。北庄町の石高は1442石7斗1升1合 であったが、実際には地子は免除され ていた。 松平文庫 松平宗紀氏蔵 福井県立図書館保管 |

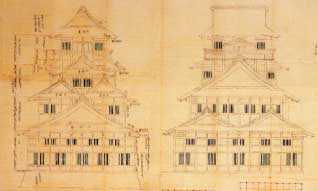

▲福井城天守絵図 1669年(寛文9)の火災以前の福井城の天守の東面(右)と南面 (あるいは西面と北面)の立面図である。天守台も含めた天守の 高さは約37メートルであった。 松平文庫 松平宗紀氏蔵 福井県立図書館保管 |

|

丸岡藩の成立は1624年(寛永1)で、藩主は95年(元禄8)まで本多氏、 それ以後有馬氏であり、丸岡城はその居城となった。現在重要文化財 に指定されている。 |

|