| 4 城下町のかたち(1) | |

| 1万石以上の領知を持つ大名が城や陣屋を置いた町を城下町といいます。越前・若狭には、一時的にも城下町であった町は図示したように11か所あります。福井藩の家老本多家の居館があった南条郡府中もこれにふくめることができます。 城下町には、大名が国元にいるときに生活をしていた城または館・陣屋とその近くに置かれた藩の諸施設、家臣たちの住む侍町、町人たちの住む町人町、寺が集中していた寺町などがありました。そして、郭とよばれた防御のための堀や土塁などがありました。郭と城(館・陣屋をふくむ)・侍町・町人町の位置関係から、城下町の構造はいくつかに分類できます。 越前・若狭で最も多いのは、町屋郭外型の城下町です。この型の城下町では、城・藩の諸施設と侍町は郭で囲まれ防御されていますが、町人町はその外に置かれています。福井が典型的で小浜・大野・勝山もこれに分類されます。 |

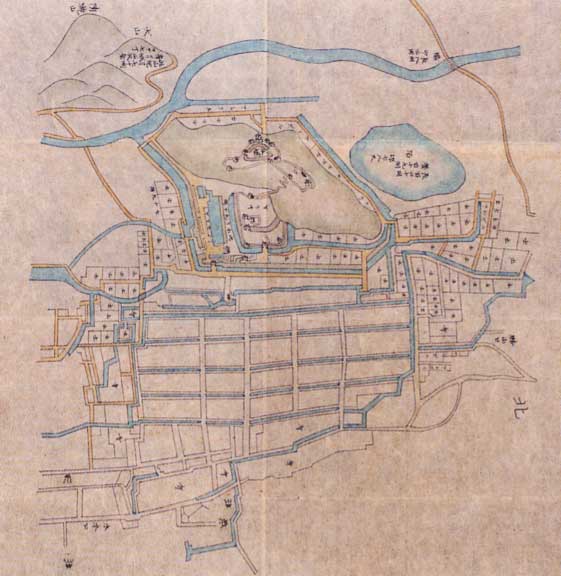

▲府中城下絵図 1711年(正徳1)に作成された絵図で ある。本多氏は福井藩の家臣であっ たが、2万石の地方知行を認められ 府中に館を構えていた。南北に通る 北陸道沿いに中心街が形成され、西 側は寺社が集中した寺町となってい る。館と侍町は北陸道の東側にあっ た。 武生市 経王寺蔵 |

| 福井は柴田勝家が築いた城下町を、結城秀康が改造したもので、足羽川を外堀に利用し、町人町が北陸道に沿って鍵型に続いていました。越前最大の城下町で2万人をこえる町人がいました。 小浜は北川・南川に挟まれた浜辺に築城され、城の南東側の竹原に上級家臣、北東側の西津に下級家臣の侍町が設けられていました。湊町としての機能も兼ね備えていたので、1万人前後の町人を数える城下町でした。 勝山は、大野郡北部から吉田郡東部の中心地であり、町人人口は2万2777石という領知高に比べてやや多く、3000人台でした。勝山は段丘崖をうまく防御に利用した町で、九頭竜川の河岸段丘の上に城と侍町、段丘崖である七里壁の西側に町人町がありました。松岡も、勝山のように、段丘崖を防御に利用しています。 |

|

土井氏が4万石で入る前後、1680年 代前半の絵図である。亀山山頂に城 が築かれ、麓に藩の諸施設が置か れた。亀山の西から西北にかけては 湿地であったので、大きな堀はなか った。城の東側を短冊状に区画して 町人町が設けられている。侍町は亀 山の麓と町人町の北西・南西にあり 、東端は寺町であった。 大野市 米村岩夫氏蔵 |

|