| 20 人びとの生活(2) | |

| 南北朝期になると百姓は氏名や名字を名乗らなくなります。姓がなくなると、家筋や家格を子孫に伝えることが困難になります。そこで越前・若狭の百姓たちは、家産と家業が安定してきた戦国期ごろから、家名を伝えるために越前・若狭の百姓たちは衛門・兵衛・大夫などの名前を家ごとに世襲するようになり、最近は少なくなりましたが今日まで続けられています。 百姓の家の個人についてみると、6歳ぐらいまでの子供は名前も付けられず、生まれた年にちなんで卯歳・戌歳などと呼ばれていましたが、その後は亀千代丸・乙法師・初女・虎女などの幼名を名乗りました。男であれば15歳前後で鎮守社の宮座で烏帽子着の儀礼をへて一人前となり、年齢や家格に応じて大夫→衛門→権守という順序で上位の名乗りを村人から認められました。女性はいつまでも幼名を名乗りましたが、これは後家を除いて、女性は家を公的に代表することができず、子供扱いとするという考えを反映しています。百姓の多くは一定の年齢で入道して法名を持ち、隠居するとアゼチ(庵室)とよばれています。 多くの百姓は文字を解さなかったので、文字文芸に親しむことは困難でしたが、遍歴してくる琵琶法師の語りに耳を傾ける機会もあり、また宮座の祭礼での神事猿楽や大名が町で行う勧進猿楽を楽しむこともありました。 |

▲一乗谷の町屋(復元) 福井市城戸内町 |

▲一乗谷の町屋跡 福井市城戸内町 |

|

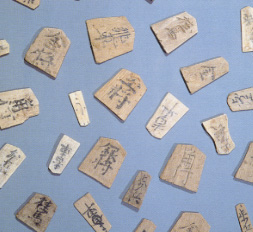

一乗谷出土。現在ではふつう使われな い「酔象」の駒(敵陣で成ると「太子」) も発掘されている。 一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵 |

▲中世の玩具 一乗谷出土。写真の鈴・人形・舟形・こまのほ か、正月に遊ぶ羽子板などもみつかっており、 子どもたちの遊びのようすが想像される。 一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵 |

▲一乗谷出土の台所用具 越前焼の甕・壷・擂鉢・鉢などは、庶民の食料の貯蔵具や調理具としても 用いられた。 一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵 |

|