| 20 人びとの生活(1) | |

▲鎌倉末期の敦賀 「遊行上人縁起絵」より、1301年(正安3)に時宗の他阿真教とともに敦賀の人びとが気比社の西側の三丁縄手の改修を行っ ている場面。「貴賎を論ぜず、道俗をいわず、社僧遊君遊女にいたるまで」これに加わったといわれ、当時の敦賀の家並みや 諸階層の服装などがうかがわれる。 京都市 金蓮寺蔵 |

|

| 中世の人びともさまざまな身分・階層に分かれていましたが、ここでは室町期あたりを念頭において人口の大多数を占めた百姓の平均的な生活を想定してみることにします。ただし、中世に百姓とよばれた人びとのなかには農民というよりは、商人・職人とみるほうがよい人たちがかなりいたことに注意しておく必要があります。 自立した百姓は一軒家を構えていましたが、二・三男や下人・所従とよばれた従属者は本家・主家の屋敷地内に居住していました。名主などの有力百姓は板敷に畳を敷き、夜は油を燃やして明かりとしていました。食事は金輪(五徳)にかけた鍋からとりましたが、米よりも粟が主食であったようです。名主層は袴を持っていますが、庶民は麻布の小袖を持つくらいでした。 |

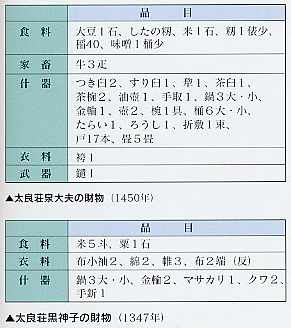

泉大夫は比較的富裕な名主百姓であり、黒神子はその名 から巫女と考えられる。両者の食料や什器の内容の差は 歴然としており、階層の差が表れている。東寺百合文書し 函17・ハ函239による。 |