| 19 商人の活動(2) | |

| 荘園年貢の代銭納が一般化してくる14世紀以後になると、湊町を拠点とした問丸商人が商業活動の中心になりました。彼らは各地の荘園年貢の保管・運送・販売にあたる商人で、同時に出雲の宇竜浦に鉄を求めて北国船を遣わし、小浜湊の十三丸という船で津軽と交易していました。小浜の問丸は1421年(応永28)には税所代官を訴えて罷免に成功しており、守護との緊張関係を保つなかで都市住人としての自覚を高めていったものと推定されます。 戦国期になると、足羽三か庄軽物座・府中紙座・今立郡大滝神郷紙座のような座商人(座職人)の活動が知られるようになります。彼ら座商人は、足羽三か庄軽物座が十人衆に率いられていたように自立的な集団的組織と規律をもっていました。足羽三か庄軽物座や河野・今泉両浦と山内の馬借は、えびす講によってかれらの結合を強めていました。また座は、越前嶺北部平野において浅水橋を境に北を足羽三ケ庄軽物座が、南を大滝神郷紙座が特権的営業圏としているように、一定の地域に立脚していることを特質とします。そのため座は、大名からその特権を保証されていました。しかし、この座の排他性や特権性がやがて楽座政策を招くことになります。 |

▲足羽郡安波賀 一乗谷の北、足羽川沿いの安波賀は戦国期 には米倉が立ちならび、米が取り引きされる 場であった。  ▲府中総社 府中では小袖屋などの有力商人が営業してお り、5月の総社の祭礼は、これら商人の力を誇示 して盛大に行われた。 |

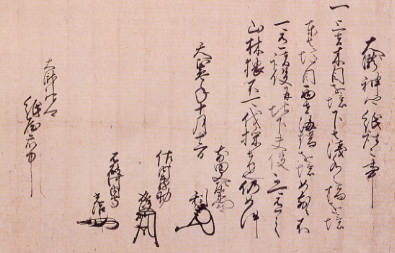

織田信長政権下の府中三人衆が、今立郡大滝神郷の紙座 (紙屋衆)に諸役・地下夫役を免除している。紙座の特権的 営業圏は、南は木目(木の芽峠)、北は浅水之橋、東は境目 (越前・美濃国境か)、東は海端(越前海岸部)と定められて いる。 今立町 大滝神社蔵 |

|