| 18 中世の職人(2) | ||

|

|

|

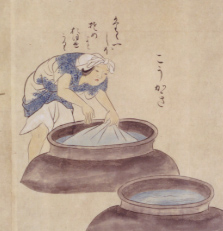

| ▲中世の諸職人 「七十一番職人歌合」(模本)より、中世の職人たち。右から紺掻(紺屋)、紙漉、念珠挽。 東京国立博物館蔵 | ||

| 職人は当時の宮座・芸能座と同じく同業組織としての座を形成し、神仏の権威に支えられながら慣行として認められた営業圏内で活動していましたが、戦国期になると職人の間の対立も顕著になりました。まず挙げられるのが、丹生北郡紺屋方と府中紺屋方という農村職人と町職人の対立で、これは朝倉氏により農村職人が一定の上納金を支払うことで営業が認められています。次にめだつのが他国に本拠をもつ職人との争いで、今立郡鞍谷轆轤師が他国職人の営業の停止を朝倉氏に求めて承認され、遠敷郡金屋鋳物師も同様に他国職人の排除を武田氏に要請して認められています。若狭においては、金屋鋳物師の国内独占的営業権に反発し、名目をつけて他国の職人を招くという需要者の動向がありました。座にみられるような、需要者と職人との自由な契約に基づかないあり方は産業の停滞を招きます。戦国期が終わるとともに、座とそれを支えた戦国大名の政策も否定され、楽市・楽座が行われるようになりました。 | ||

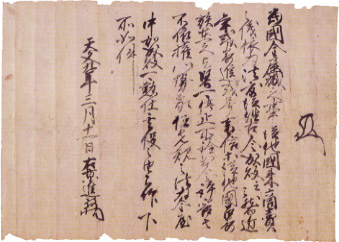

若狭の戦国大名武田信豊は、若狭の人が他国の鋳物師を招いて 鋳造させることを禁止している。 小浜市 芝田成夫氏蔵 |

||

合計12個の越前焼大甕が 整然とすえられており、紺 屋の家と推定されている。 福井市城戸内町 |

▲一乗谷出土の玉砥石と数珠玉未成品 水晶の剥片や数珠玉の未成品が多くみ つかっており、念珠挽の数珠の製作の工 程が知られる。砥石は、一乗谷奥の浄教 寺で採れた浄教寺砥石である。 一乗谷朝倉氏遺跡資料館蔵 |

|