| 15 若狭の寺院(1) | |

| 若狭の真言宗寺院は、平泉寺に代表されるような越前の白山天台系寺院とはまた違った様相をみせていました。遠敷郡の明通寺・羽賀寺・飯盛寺・妙楽寺には、鎌倉期以降の多くの如法経米銭寄進札が残されています。如法経米銭寄進札は、各寺が小浜や近在一帯の有力武士や商人や百姓など、多様な人びとの信仰をあつめていたことを示しています。 これらの寺院はまた、例えば明通寺が鎌倉末期の1310年(延慶3)に異国降伏祈祷を幕府から命じられ、その後も明通寺・神宮寺・羽賀寺・萬徳寺が一色氏や武田氏の祈願所とされたように、時の大名による保護をうけています。なかでも若狭の「真言根本之寺」である萬徳寺(正昭院)は、1532年(享禄5)以前から戦国大名武田氏から「無縁所」としての特権を認められており、注目されます。これら若狭の有力寺院は同時に「惣寺社」として戦国大名に把握されており、諸役免除などの特権を与えられるかわりに、大名の誕生日祈祷などを行いました。こうした真言・天台宗に対し、新興の曹洞宗・臨済宗・法華宗・浄土真宗・時宗は、室町期以降、都市小浜を拠点に布教を進めました。 |

▲吉祥天立像 毘沙門天、善膩師童子とともに三尊 形式をなす木像。鎌倉時代の作。 大飯町 清雲寺蔵 |

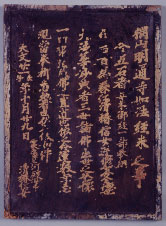

若狭の真言宗寺院に残る寄進札は、若狭に特徴的な如法経信仰の ひろがりを示すもので、1316年(正和5)のものを最古とし、近世前期 のものまで含めると550点以上を数える。写真の札は1552年(天文21)、 「粟屋三河殿女中 清椿信女」という女性が、みずからの死後の追善 供養のため、明通寺に如法経料足として米5石を施入しことを示して いる。 小浜市 明通寺蔵 |

▲明通寺三重塔 1270年(文永7)に建立されたもの。 小浜市門前 |