| 15 若狭の寺院(2) | |

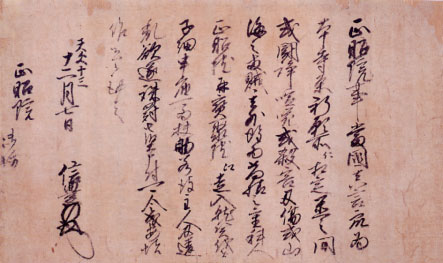

▲武田信豊書状 この文書において、遠敷郡正昭院(のちの萬徳寺)は、祈願所に定められるとともに、いわ ゆる駆け込み寺としての特権を与えられている。その内容は、「或闘諍・喧嘩、或殺害・刃 傷、或山海之両賊」、そのほかどのような「重科人」(重罪人)も同寺へ走り入り保護を求 めた場合、事の子細を申し届ければ扶助されるというものであった。 小浜市 萬徳寺蔵 |

▲大年法延画像 法延は伊予国出身の臨済宗の僧。1344 年(康永3)の若狭安国寺の焼失後に守 護大高重成が建立した、安国高成寺の 開山となった。同寺の寺僧に示した語録 「履践集」が伝わる。 小浜市 高成寺蔵 |

▲大飯郡飯盛寺の一字一石経 ▲大飯郡飯盛寺の一字一石経一字一石経とは通常、経典の文字を1文 字ないし数文字ずつ小石に書写したもの。 飯盛寺の本堂下から出土した一字一石 経は5万点以上にのぼり、同寺の本堂の 地鎮のために15世紀末ごろに埋納された ものとみられる。右端の小石に記された 「覚能」は同寺の開祖名と一致する。 小浜市 飯盛寺蔵 |

|

▲飯盛寺順礼札 紐を通して首から下げて携行し、参詣のあかしとして順礼先 の寺院に納めた小札。写真右は美濃国の「よなた嶋漆原住人 道三」が、写真左は美濃国の「道仙」が、それぞれ1558年(弘 治4)、1563年(永禄6)に大飯郡飯盛寺に参詣したさいのもの。 小浜市 飯盛寺蔵 |

▲信仰圏のモデル図 若狭の有力な真言宗寺院は、中世では守護 などにより寺領を保証され、また各地に末寺 を展開させた。各寺の経営は、寺領内の門前 衆・寺家百姓からの年貢・諸役、檀越や寄進 札施入者などからの米・銭の施入、勧進など に応じた地域民衆の奉加により支えられてい た。 |