| 10 惣村と一揆(2) | ||

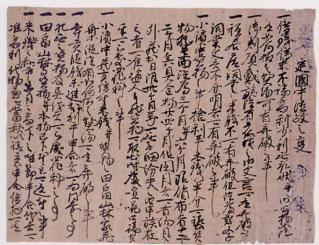

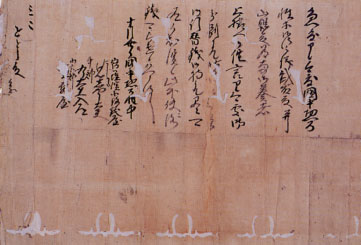

| 惣村の展開のなかで、荘園制度の建て前のもとでしだいに百姓の自立的世界が拡大していったことが注目されます。1438年(永享10)には大飯郡青保のなかにいくつかの村が形成され、村を代表する「おとな」がいたことがわかりますが、この村も「おとな」も荘園領主が定めたものではなく、人びとの生活と交流のなかで生まれてきたものです。村の中心には村人が管理する観音堂や薬師堂などの村堂があり、そこでの年中行事や仏事祭礼を通じて村人の結びつきが確認されていました。また惣村内の地位・序列を示す権守・大夫などの称号も独自に定められていたのです。このようにして人びとは惣村によって自治意識を育ててきたのであり、その意識は近世にも引き継がれていきました。 |  ▲三方郡常神社の棟札 (1463年) 常神浦人は、常神社の造営 費を負担することで権守・大 夫の名乗りを認められ、成 人を示す烏帽子着の地位を 得た。 三方町 常神社蔵 |

|

|

||

|

||

▲村堂 阿弥陀仏と観音が安置されている小浜市飯盛の 村堂。中世のおもかげを残している。中世の村堂 では仏神事のほか村人の寄合も行われた。 |

▲三方郡常神社 |

|