| 6 仏教の新しい動き(2) | |

▲他阿真教画像 現存する最古の他阿真教画像 といわれている。南無阿弥陀仏 の名号とともに、「老いらくの あとをむなしとゆふつく日 やま のはちかく 影そかたふく」の自 作の詠歌が記されている。 丸岡町 称念寺蔵 |

越前での時宗の展開の第一歩は、1290年(正応3)の二祖他阿真教の越前布教に始まると考えられており、これを皮切りに他阿は少なくとも四回の越前布教を行っています。1292年には府中総社に参詣しましたが、他阿の布教を警戒したためか、大野郡平泉寺の法師らが狼藉を加えています。また1301年(正安3)に敦賀を訪れた他阿は、気比社神官の請いに応じて近在の人びとと共同して気比社の西側の参道にあたる三丁縄手を改修するなどの活動も行っています。 正応年間に他阿に教化された、称念をはじめとする3人の「有徳人」兄弟は坂井郡長崎称念寺を創建し、この寺は以後の越前における時宗の中心道場となりました。また時宗僧(時衆)は陣僧として、南北朝動乱の1338年(暦応1)の越前藤島の戦いで討たれた南朝方の将新田義貞の遺骸を吉田郡河合荘の往生院に運び葬送するなど、多様な活動が注目されます。 |

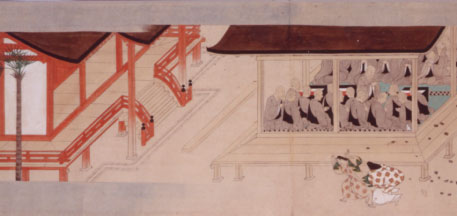

▲遊行上人縁起絵 1292年(正応5)の府中総社社頭の一場面。時宗は神祇信仰との融合を特質とし、各地の神社の社頭で布教を行った。 京都市 金蓮寺蔵 |

|