| 2 抵抗する荘民(2) | |

| 東寺領太良荘において、承久の乱後に地頭の若狭忠清が行った非法として荘民が訴えた内容は別表に示してあります。地頭は畠地を押領し、新たに藍茜代銭を徴収したばかりでなく、ささいなことで荘民に罪科があるとして科料(罰金)を責め取っていました。 とくに地頭は、稲盗人とする乞食の盲目法師を宿泊させたとして間人夫妻にむりやりに身売り証文を書かせて売り飛ばしてしまい、さらに盗人として捕えた旅人を嫌がる荘民に預け、この旅人が逃亡したとして科料を取り立てました。 これらは主に東国ではぐくまれてきた荒々しい武士の論理にもとづく地頭の非法ですが、荘の有力百姓は過酷な科料にも耐え、また指導的な荘民である勧心は国衙の審理の場で地頭の野望を打ち砕く証言を行っています。この訴訟は大部分が荘民の勝訴となりました。訴訟の背後には新たに赴任してきた預所代の定宴の支援がありましたが、あくまで荘民が主体となって権利を主張したことは全国的にみても重要な例となっています。 このような地頭の支配と荘民の抵抗、それに対する執権政治のもとでの裁決などによって、荘園ごとに一定の秩序が生み出されていきました。 |

▲東寺講堂 東寺(教王護国寺)は東寺真言宗の総本山。  ▲遠敷郡太良荘 東寺百合文書(京都府立総合資料館蔵)など の豊かな史料により、中世の太良荘に生きた 人びとのさまざまな動きを知ることができる。 |

における争点と判決内容(1243年) この裁判は、あくまで百姓・地頭間 の争点を問題としており、地頭によ る田地押領などの問題はあらため て地頭と領家方預所の間で争われ た。東寺百合文書により作成。 |

|

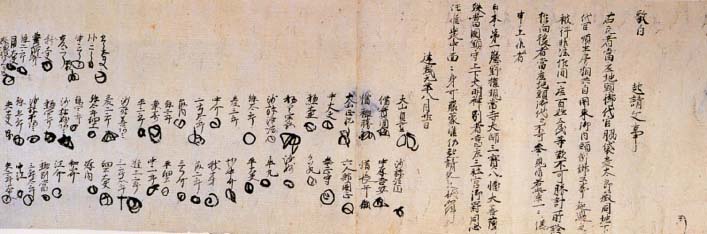

▲太良荘百姓等申状并連署起請文 太良荘の59名の百姓は、1334年(建武1)8月21日に地頭代脇袋頼国と地下代官順生房の排斥を神仏に誓うため、この文書を作成して連署し た。太良荘百姓の「惣百姓」としての団結と集団の強い意志が示されている。 京都府立総合資料館蔵 |

|